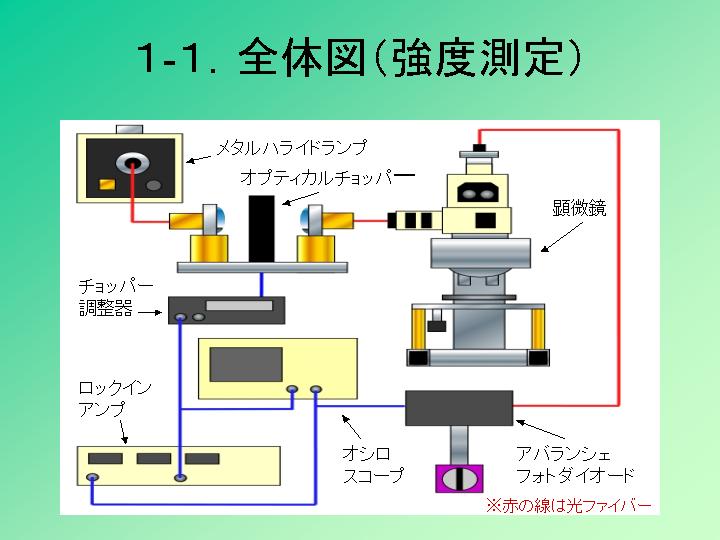

顕微鏡を用いた微弱光測定

|

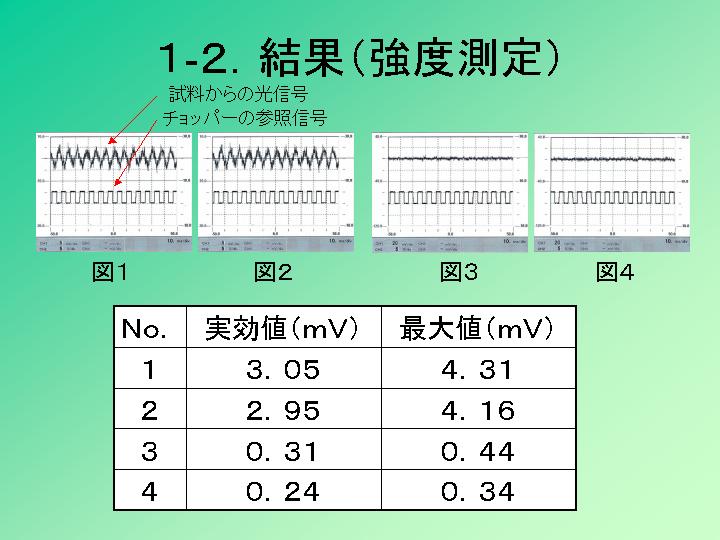

| |

|

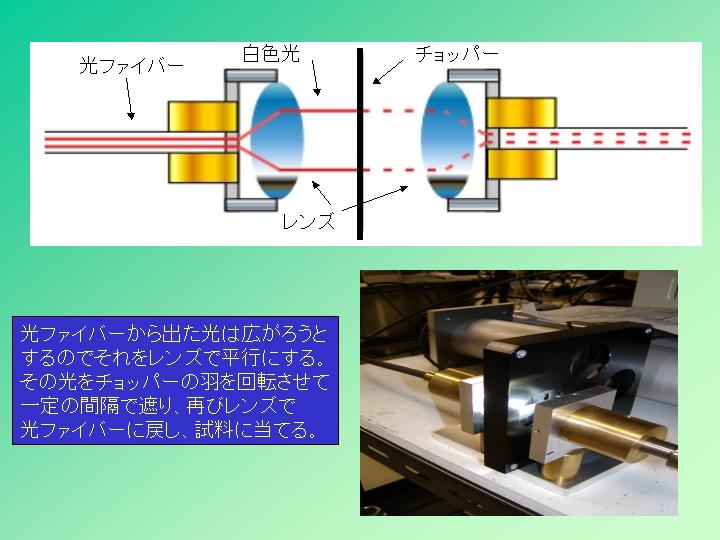

今回使用したオプティカルチョッパーは8枚の羽を回転させて光を一定の間隔で遮るもので、変調周期が早いという理由からこれを使用した。 |

|

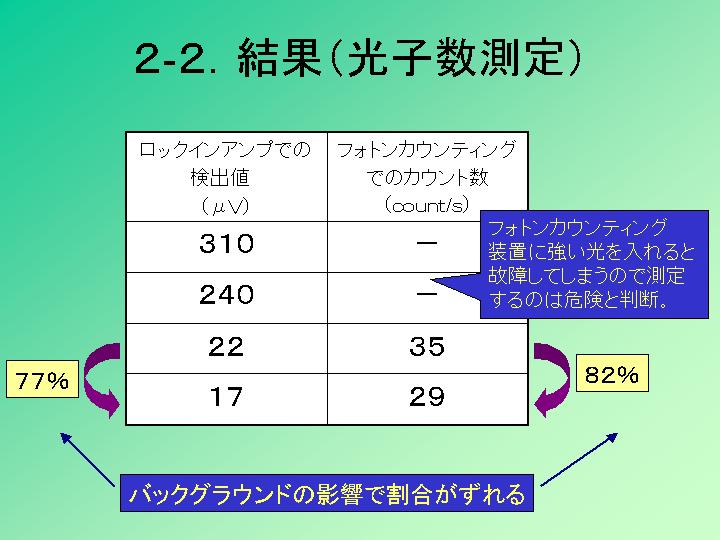

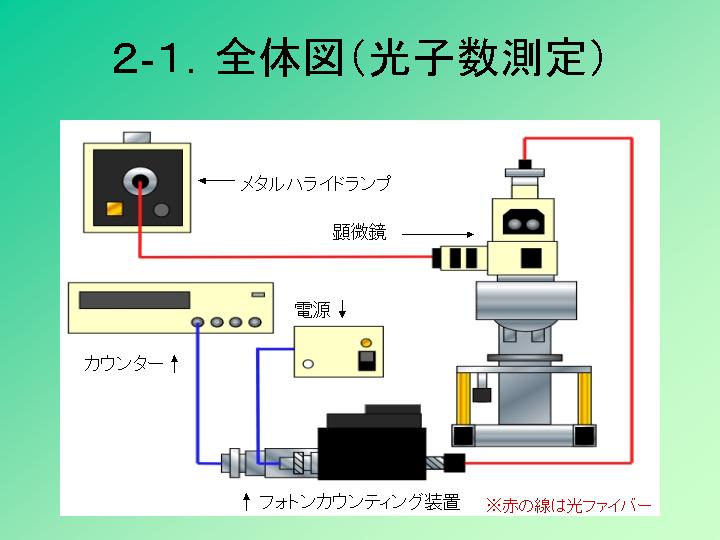

次に光子係数法による光強度測定の装置を示す。 フォトンカウンティング装置を使うことで微弱光を高空間分解能かつ信頼性高く測定できるものである。 これにより、先ほどまでの蛍光試料よりもサイズの小さいものを測定することとする。 |

|

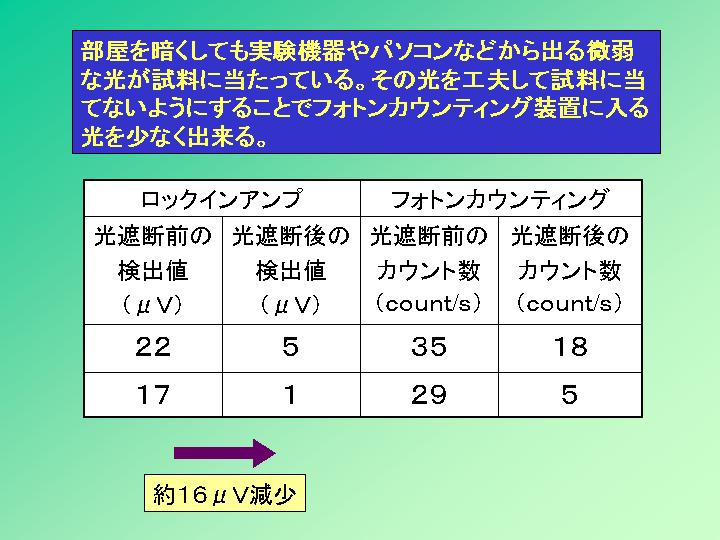

バックグラウンドとしてもっとも考えられるものは、光源から検出器までの光の経路の途中より進入してくる「迷光」である。 改めて光子計数法により光り強度を測定するに当たりその迷光の入りうる箇所を特定し、遮光対策を施すことで左図にあるようにバックグラウンドを大幅に抑制することができた。 |

|

| |