-背景-

近接場顕微鏡を用いての資料測定はその分解能により非常に微細なスケールでの資料評価が可能である。

当研究は走査型近接場顕微鏡の光プローブ先端に蛍光色素を塗布し、その蛍光色素を励起した時に発生する蛍光により対象となる試料の蛍光測定を行なうことを前提としたものである。

この際、光プローブによりスキャンされる光は非常に微弱なものでそれを測定する為の技術として光子係数法を選択した。

光子係数法は光を光子としてカウントするもので、非常に微弱な光を検出することができる、それだけにバックグラウンドの抑制に非常に困難を要するものであった。

これは、そのときの技術を確立するものである

|

|

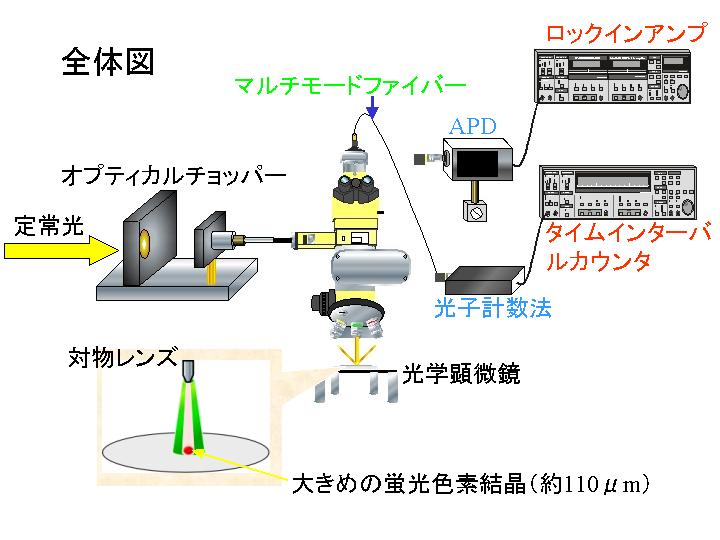

左に装置全体図を示す。

光源はメタルハライドランプの白色光である。試料は緑色の蛍光を出す蛍光色素をドープしたポリマービーズと赤色の蛍光を出す蛍光色素「ローダミン6G」を用いた。

このとき対象とする資料のサイズが大きくその光強度が強い場合はアバランシェフォトダイオード(APD)を用いて測定した。またこの場合検出にロックインアンプを用いるために白色光をオプティカルチョッパーによりsin波状にしてオプティカルチョッパーの制御信号と同期を取ることで蛍光強度を測定した。

そうして、徐々に試料サイズを小さくしていきAPDでは測定できないくらいの光強度になってくると検出器を、飛び込んでくる光子数をカウントすることで光強度を測定するフォトンカウンティングユニットに取り替え蛍光強度を測定した。このとき試料サイズが小さくなるほどバックグラウンドの影響が強く出てしまい、その原因となる「迷光」を防ぐ必要性が感じられた。

|

|

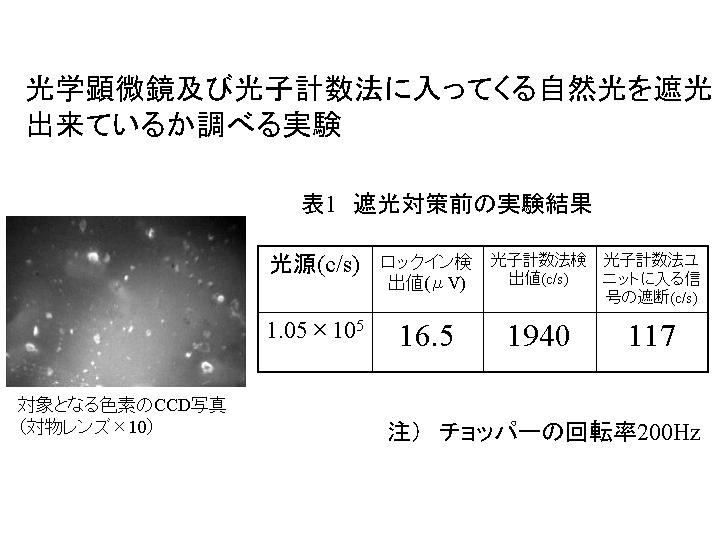

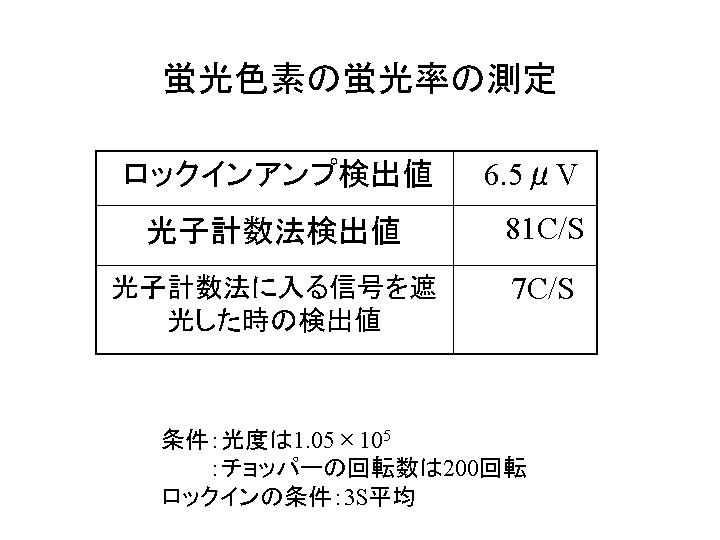

先の装置構成で試料にローダミン6Gを用い遮光対策を施さずに蛍光測定を行なった時の表を示す。このときの試料の様子を左図中の写真に示している。この状態では大き目の蛍光試料が多くみられそれぞれが励起され蛍光を発すると考えられた。

この測定によって求めたロックイン検出値と光子係数法検出値を左図表1に示す。

この時は、表よりロックイン検出値が16.5μVのとき、信号遮光(光子計数法ユニットに光を検出させないとき)は117[c/s]であった。

|

|

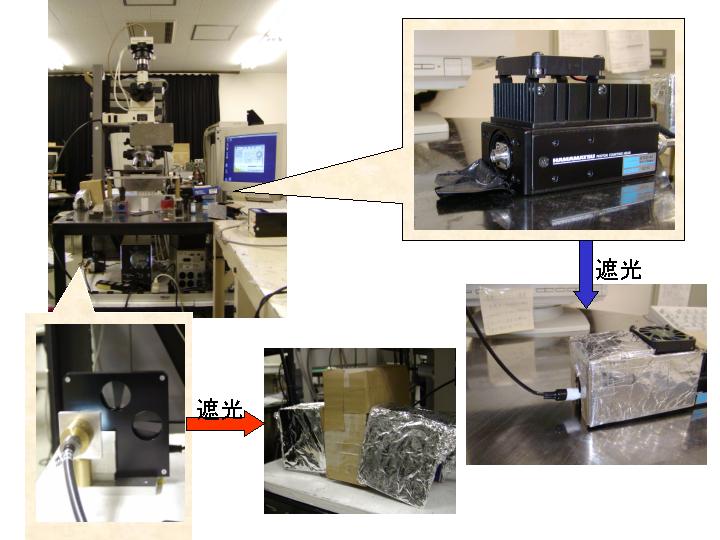

遮光対策として3つの方法を考案した。

まず、オプティカルチョッパーの部分で光の「回り込み」により迷光が発生する事、ここでいったん光ファイバが途切れていることから光が侵入する事が考えられ、これにカバーを被せる事で迷光の発生と侵入を抑えた。

次に、光子係数法ユニットにカバーをかぶせ迷光の侵入を抑えた。

このときの様子を左図に示す。

|

|

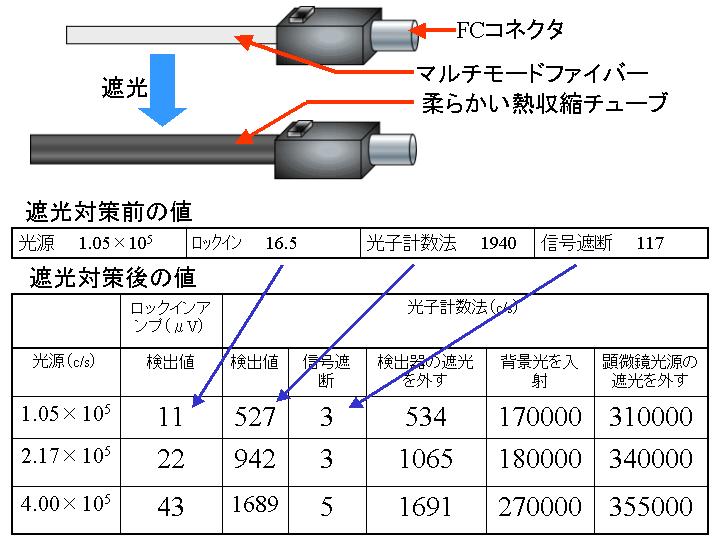

最後に光学顕微鏡と各検出器とを結ぶマルチモード光ファイバに軽くて黒い熱収縮チューブをかぶせ、個々からの光の侵入を防いだ。

その結果遮光対策前後ではすべての値が減少し、とりわけ信号遮断時の数値が大幅に減少していることから、迷光は押さえることができたと考えられる。

またこの表より、光源を強くして行くにしたがってロックイン検出と光子計数法による検出値も増加していることがわかる。また光子計数法に入る信号の遮光は光源を強くしても3〜5(c/s)とほぼ一定の値を取っているのがわかる。この値は光子計数法ユニット内の揺らぎと考えられる。

|

|

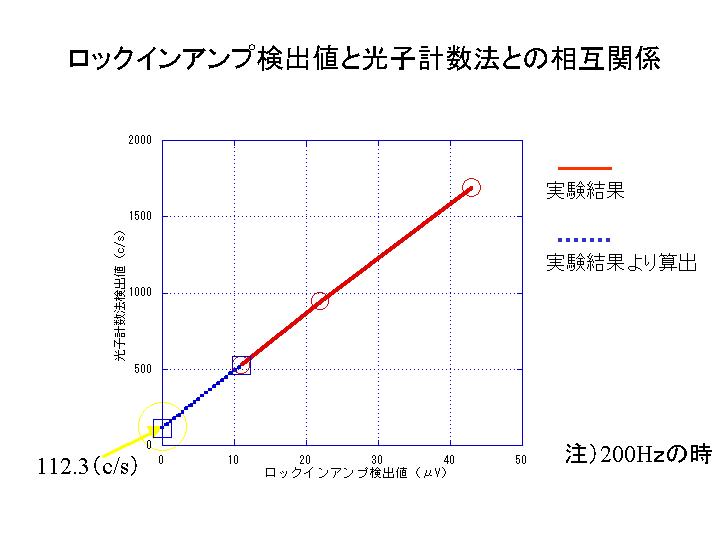

左図は光子計数法検出とロックイン検出の相互関係を表した物である。先の検出値をプロットするとそれらが直線上に並ぶことがわかり、双方が比例関係になることがわかる。

またこの結果よりロックイン検出値が0(μV)の時、光子計数法検出値は112(c/s)と求めることが出来た。

この112(c/s)をバックグラウンドとした場合、ロックイン検出値が2倍4倍となると光子計数法検出値も2倍4倍となることがわかる。

バックグラウンドの原因として、今回使用した試料(ローダミン6G)が時間とともに蛍光が弱くなり、このためデータに誤差が生じたと考えられ。また、微小な光を検出する実験なので環境の変化(部屋の明るさ等)に敏感であると考えられる。

今後ローダミン6Gの蛍光強度の時間的変化を調べ、それによる検出器の誤差がどの程度のものなのかを調べる必要がある。

|

|

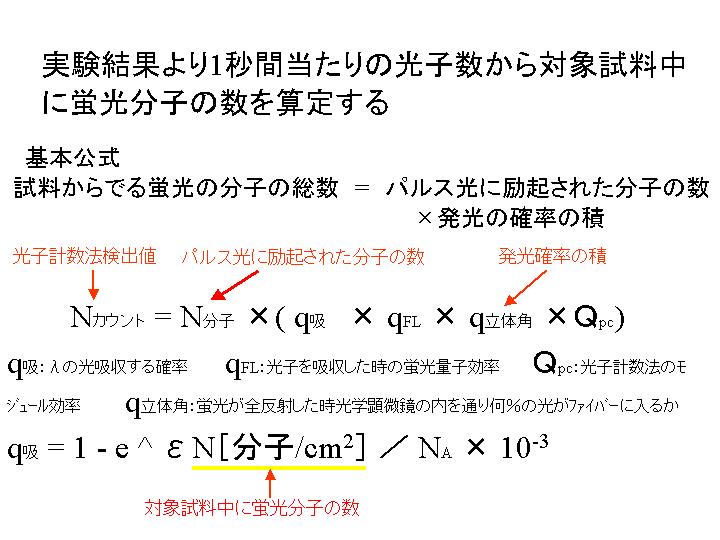

次に左にある測定結果を元に1秒間当たりの光子数から対象試料中に蛍光分子の数を算定する。これはパルス光による励起の場合、試料からでる蛍光の分子の総数は、パルス光により励起された分子の数と発光の確率の積で与えられる事による。

このときの測定条件は左図に在るとおり。

試料はこれまでと同じく蛍光色素「ローダミン6G」を用いた。

|

|

当実験で迷光の入る確率を考察した結果の基本公式は

Nカウント = N分子 ×( q吸 × qFL × q立体角 ×Qpc) ・・・(1)

である。

q吸はλの光吸収する確率、qFLは光子を吸収した時の蛍光量子効率、Qpcは光子計数法のモジュール効率、q立体角は蛍光が全反射した時光学顕微鏡の内を通り何%の光がファイバーに入るかである。

また、1秒間当たりの光子数から対象試料中に蛍光分子の数を求める式は

q吸 = 1 - exp(εN[光子/cm3] / NA × 10-3) ・・・(2)

によって表すことができる。

|

|

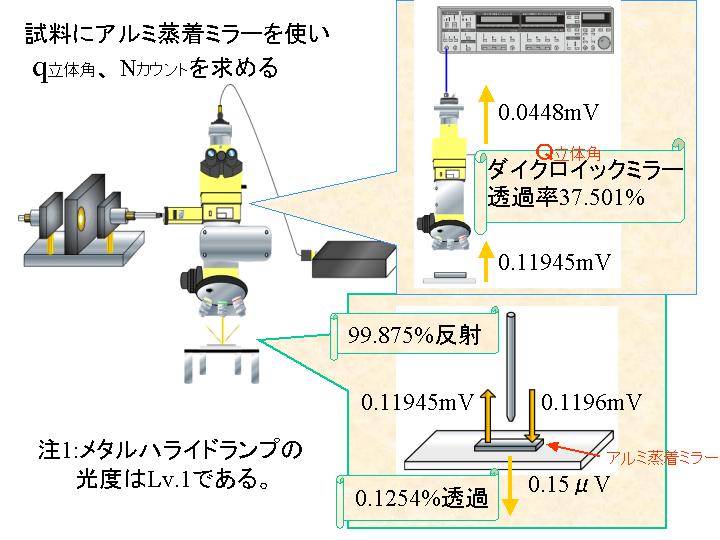

蛍光色素の分子量をもとめるにあたり、まずq立体角、N分子を実験により求めた。

まずq立体角を求める、このときの装置配置図を左図に示す。光源にメタルハライドランプを用いそれをオプティカルチョッパーにより定常光にした。反射させる対象として、反射率がほぼ100%であるという理由からアルミ蒸着ミラーを用いた。これを光学顕微鏡の試料ステージに設置し定常光を当てそのときの反射光強度を測定した。

結果ミラーでの反射光は0.11960mVから0.11945mVに減衰し、それが対物レンズにより顕微鏡に取り込まれ、ダイクロイックミラーを通過するとさらに0.04480mVに減衰していた。

この測定結果よりq立体角は37.501%であるとした。

|

|

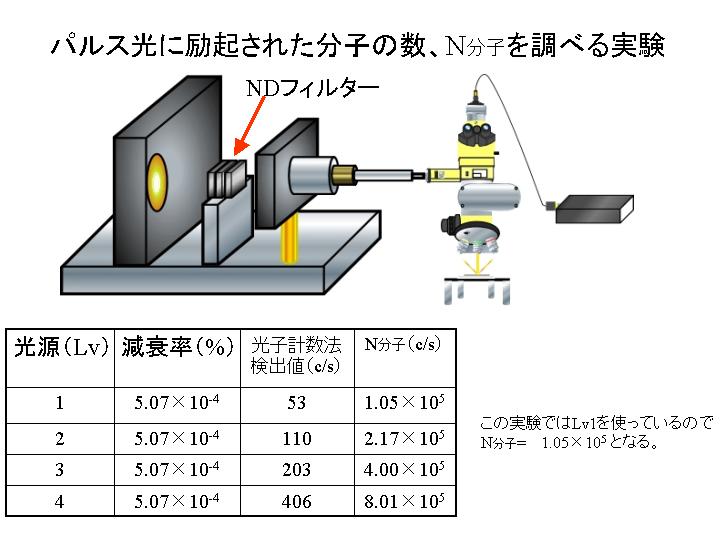

次に、先ほどの計測から検出器を光子係数法ユニットに変えて行いそのときの光子数(Nカウント)を求めることにより、そこからN分子を求めた。ただしこのとき反射光強度が強いと予想され、それにより光子係数法ユニットが破壊されてしまう恐れがあるため、左図にあるようにNDフィルタによって光を減衰させて顕微鏡に導いた。

N分子とは定常光を光子計数法によって読み取った値である。

その結果を左に表にして示す。このときNDフィルタによる減衰率は5.02×104で、これを考慮して実際の光子カウント数から逆算してN分子を求めた。

その結果、N分子は1.05×105と求められた。

|

|

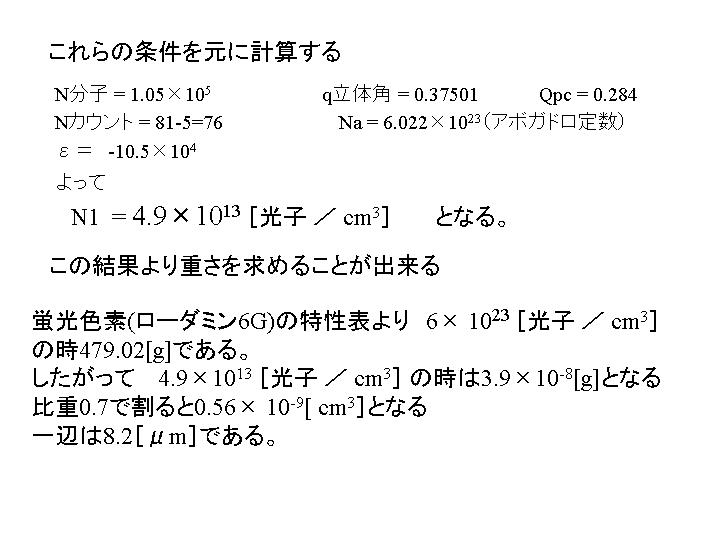

以上より、N分子=1.05×105 q立体角=0.37501 Qpc=0.284 Nカウント=76 Na=6.022×1023 ε=-10.5×104 となり、蛍光光子の数は(励起された分子の数)×(発光確率)によって求められるので、ローダミン6Gの場合は N1=4.9×1013[光子/cm3] と導かれた。

また、ローダミン6Gの特性表より蛍光光子数が6×1023[光子/cm3]の時479.02[g]であることから今回の試料の場合3.9×10-8[g]となった。

さらにローダミン6Gの比重は0.7なのでその体積は0.56×10-9[cm3]となり、その一辺を8.2[μm]とした。

|

|

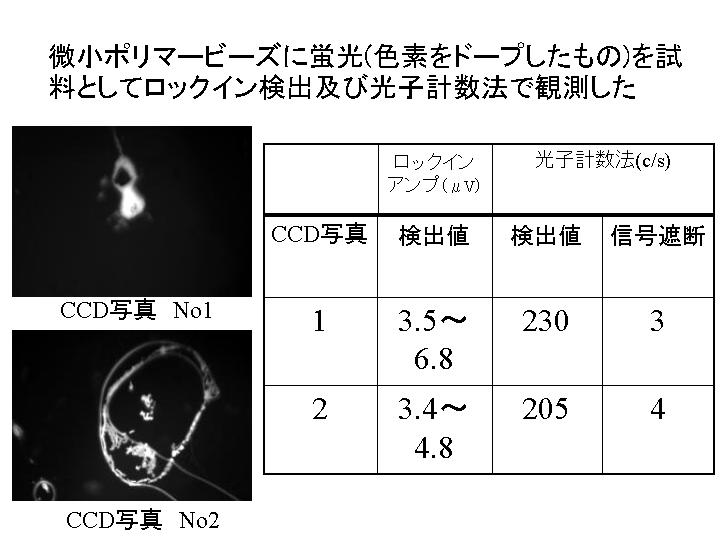

次に試料を極小ポリマービーズにして、同じように測定を行なった。

測定の試料として比較的小さなポリマービーズ(試料No1・150[μm])と比較的大きなポリマービーズ(試料No2・580[μm])の二つを選別した。

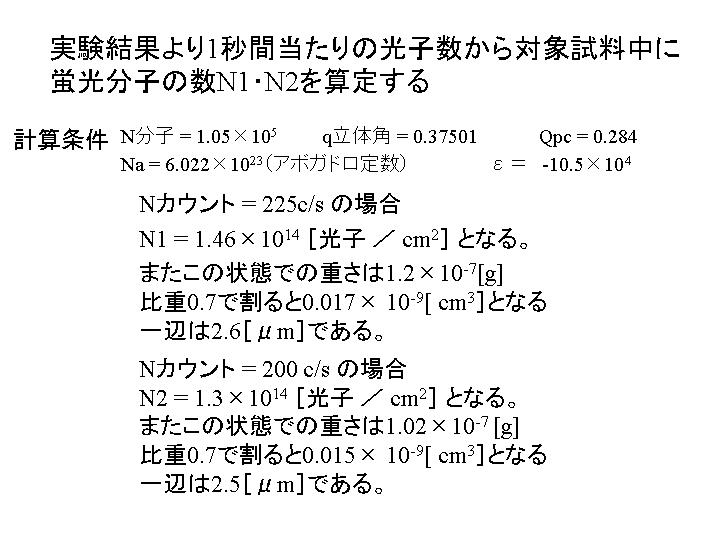

このとき、これまでの実験結果及び今回の測定における信号遮断時の数値より、バックグラウンドを5[c/s]とした。それにより試料No1は225[c/s]、試料No2は200[c/s]として計算を行なった。

|

|

試料No1の場合、Nカウント=225[c/s]であり、N1=1.46×1014[光子/cm2]となり、重量は1.20×10-7となる。このとき蛍光ビーズの比重を0.7として計算するとその体積は0.017×10-9[cm3]と計算でき、一辺は2.6[μm]となった。

試料No2の場合、Nカウント=200[c/s]であり、N2=1.30×1014[光子/cm2]となり、重量は1.02×10-7となる。このとき同じく比重を0.7として計算するとその体積は0.015×10-9[cm3]と計算でき、一辺は2.5[μm]となった。

この結果比較的大きさに違いがある二つの資料を測定したにもかかわらず、その体積はほぼ同じであるという結果になった。これは光学顕微鏡が小さな試料を特定して測定することが出来ないためで、このとき試料ステージにはターゲットとする蛍光ビーズの他にも蛍光ビーズがありそれら全てが励起され蛍光を発しているためと考えられた。

|

|

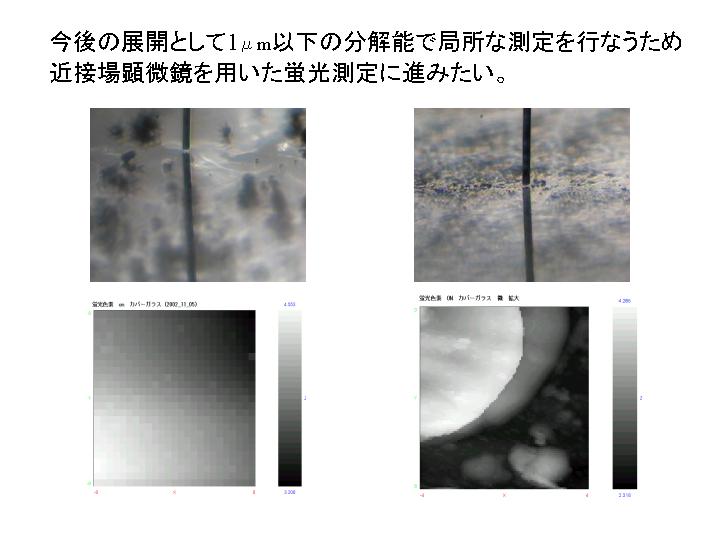

今後の展開として、光学顕微鏡による蛍光試料測定では小さな試料を特定して測定することは不可能であった。今後近接場顕微鏡を用いて極めて局所的に蛍光を測定していきたいと考える。

左図は実際に近接場顕微鏡を用いて蛍光測定を行なった時のものである。

左側の写真は粒子サイズが大きくまたその分布がまばらであり、粗動が出来ない近接場顕微鏡では蛍光色素の真上に光プローブを持っていくことが出来なかった。

右側の写真は粒子サイズを小さくまたその分布は密であったがこの場合は光学顕微鏡の場合と同様に他の蛍光試料からの蛍光を拾ってしまうことも考えられた。

以上を考慮して近接場蛍光測定において以下の改良点を挙げた。

|

|

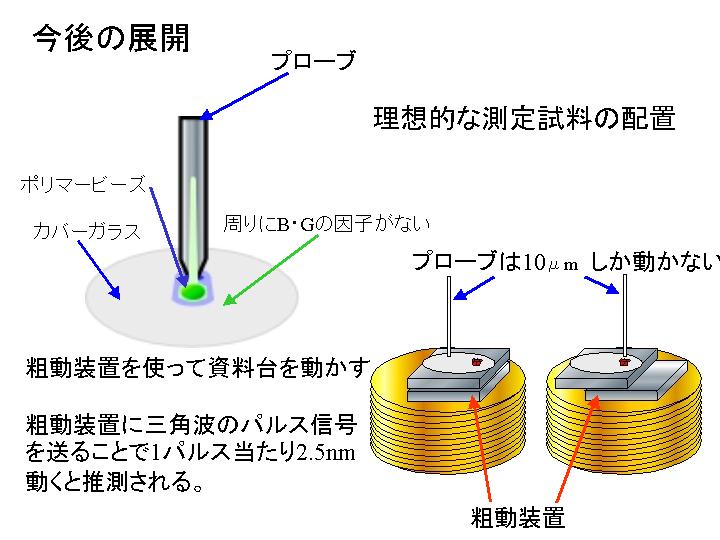

試料としては非常に粒子サイズの小さな物を用意し、またその周囲に他の蛍光色素が無い状態が好ましい。

また、近接場顕微鏡の試料ステージに粗動機構を取り付け、ステージ上の任意の場所をスキャン出来るようにする。

以上の2点を成して測定を行なっていくことが今後の課題となった。

|

|