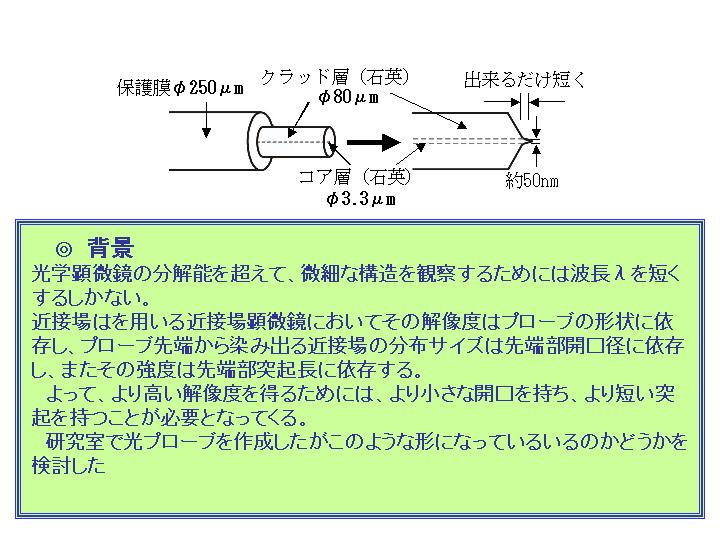

光ファイバー・光プローブからの ニアフィールドパターンの直接観察

|

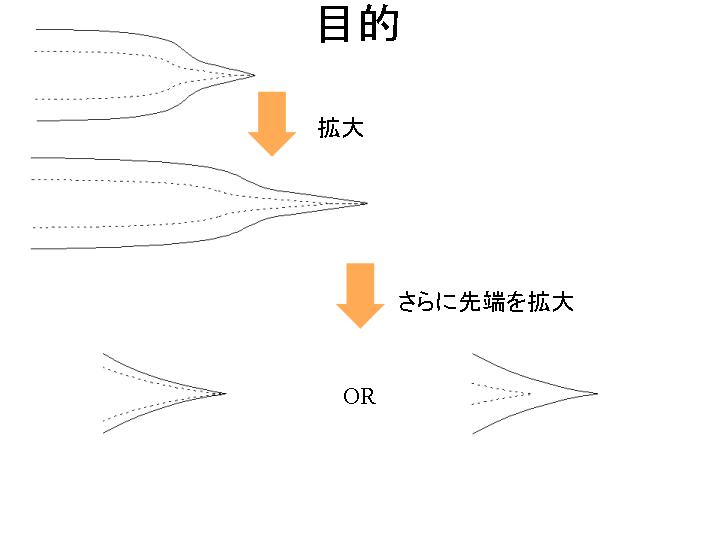

-目的- 近接場顕微鏡の光プローブは光ファイバを加工したもので、当研究室では溶融延伸法による光プローブ作製を行なっている。 それにより作製された光プローブは左の図のような形状をしており、実線で描いた部分がプローブ形状またはクラッド層で、破線で示した部分がコア層となる。 実際に製作した光プローブではその先端部の形状においてコア部がクラッドを突き破って先端まで到達しているか否かを調べる必要があった。 |

|

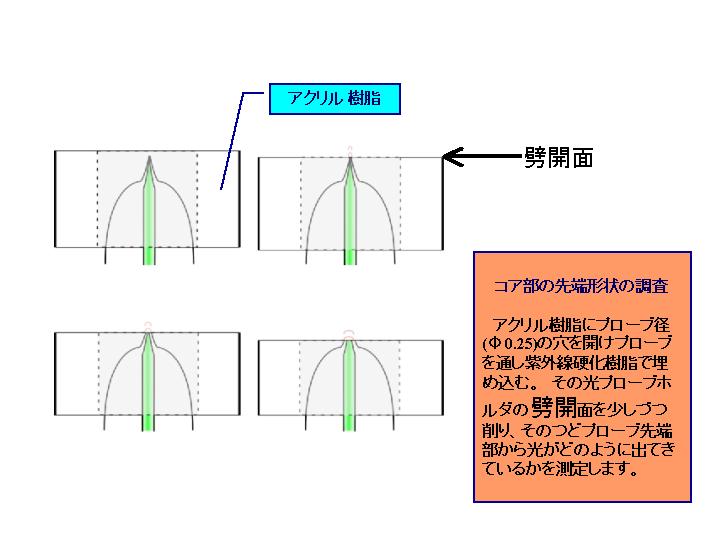

-方法- 実際に光プローブの先端部に発生する近接場を測定するには、左図のようにアクリル樹脂にプローブ径φ0.25mmの穴をあけそれに光プローブを埋め込み、紫外線硬化樹脂によって固める。 その後壁開面を少しずつ削り、そのつどプローブ先端部に発生する近接場の空間分布を測定する。 |

|

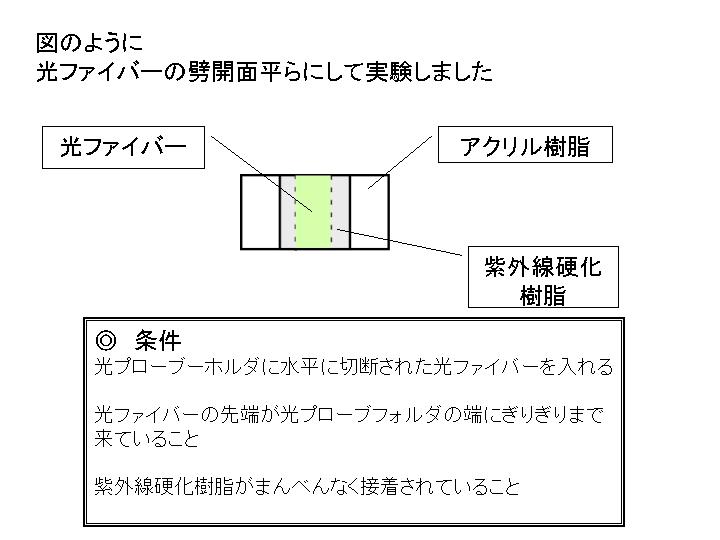

まず、実際に光プローブをアクリル硬化樹脂の中に埋め込み固めることができるのかどうかを見るため、光プローブの変わりに水平にせん断した光ファイバを埋め込みそれを測定に用いることとした。 このとき条件として光ファイバーの先端が光プローブホルダの端にぎりぎりまで来ていること、紫外線硬化樹脂がまんべんなく接着されていることがあげられる。 |

|

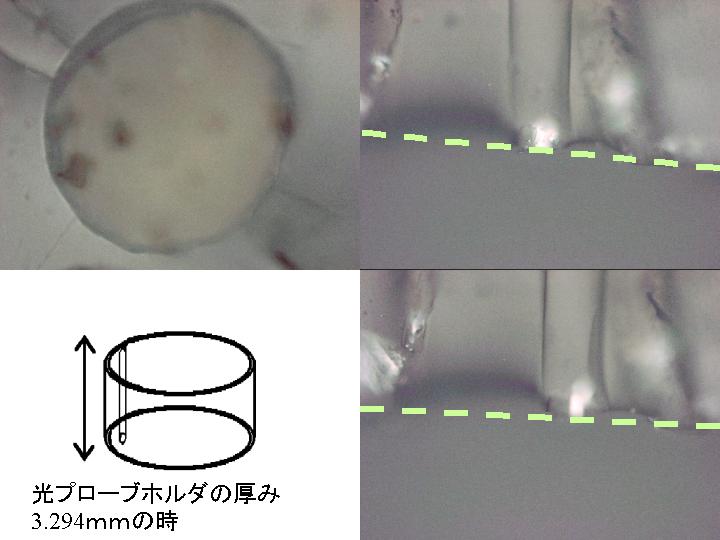

作製した光プローブホルダに光ファイバを埋め込み紫外線硬化樹脂で固めた物が左の写真である。 この写真からもファイバ先端が光プローブホルダの劈開面ぎりぎりまで来ていることがわかる。(緑色破線) 右上:光ファイバを横から見た写真(フォーカスを光ファイバ先端に固定) 右下:光ファイバを横から見た写真(フォーカスを光プローブホルダに固定) |

|

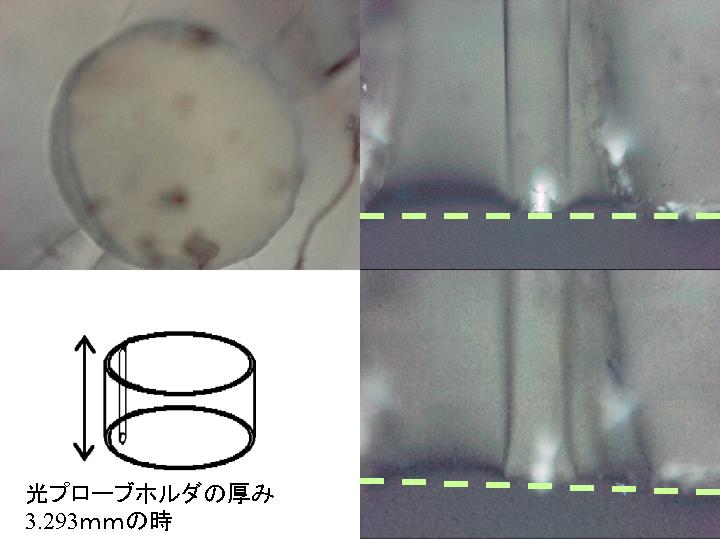

次に上の状態から光プローブホルダを0.001mm削った時の写真である。 これにより光プローブホルダと一緒に光ファイバも削れていることが確認できた。 右上:光ファイバを横から見た写真(フォーカスを光ファイバ先端に固定) 右下:光ファイバを横から見た写真(フォーカスを光プローブホルダに固定) |

|

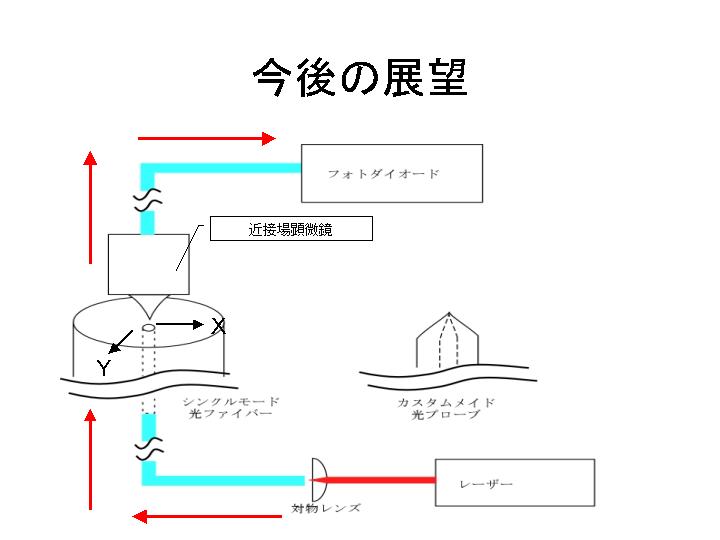

-今後の展望- 今後実際に光プローブの先端部の評価に移っていきたい。 このとき光プローブを埋め込んだ光ファイバホルダを少しずつ削って、そのつど近接場顕微鏡でスキャンを行い空間的に近接場の分布を調べる。 |