-背景-

微細なものを観察する時には、顕微鏡が使われているが、従来の光学顕微鏡の空間分解能は、光の回折限界の為、光の波長の半分程度までに制限されている。近接場光学顕微鏡は、近接場を利用する事で、光の回折限界を超える空間分解能を実現させた光学顕微鏡です。測定には先端に微小開口を持つ、ファイバープローブが用いられておりその開口径によって空間分解能が決まる。

これによりナノメーターサイズの試料の形状と構造の観察が可能となり、単分子蛍光検出,半導体デバイスの分光研究,高密度光記録等への応用も期待できる。

|

|

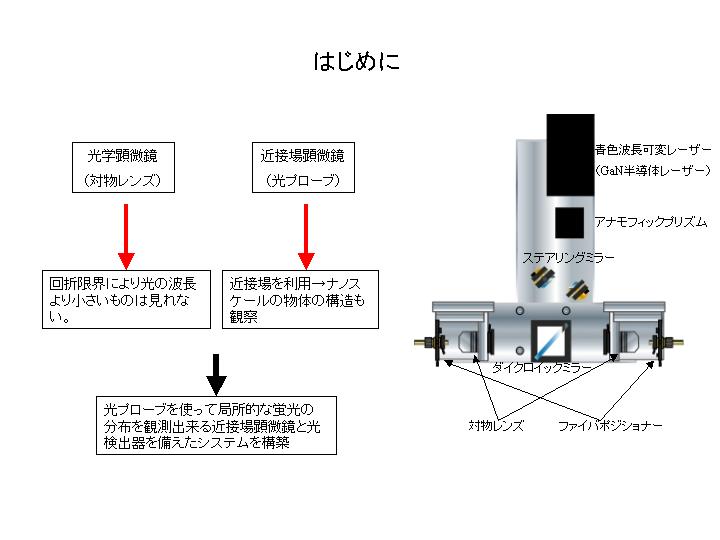

光を使った実験をする場合、従来の対物レンズを使った光学顕微鏡では、回折限界により光の波長より小さいものは見ることができない。

光プローブを使っての近接場顕微鏡では、近接場を利用する事により光空間分解能を得て試料表面のサブミクロンオーダーでの蛍光強度の空間分布を知ることができる。

以上の理由より光プローブを使っての局所的な蛍光の分布を測定できる近接場顕微鏡と光検出器を備えたシステムを構築する。この時の励起光源には青色波長可変レーザーを使用する。これは蛍光を検出するのに最適な励起光の波長は試料によって違うことと、青色レーザーは短波長であるので分解能が高いためである。

|

|

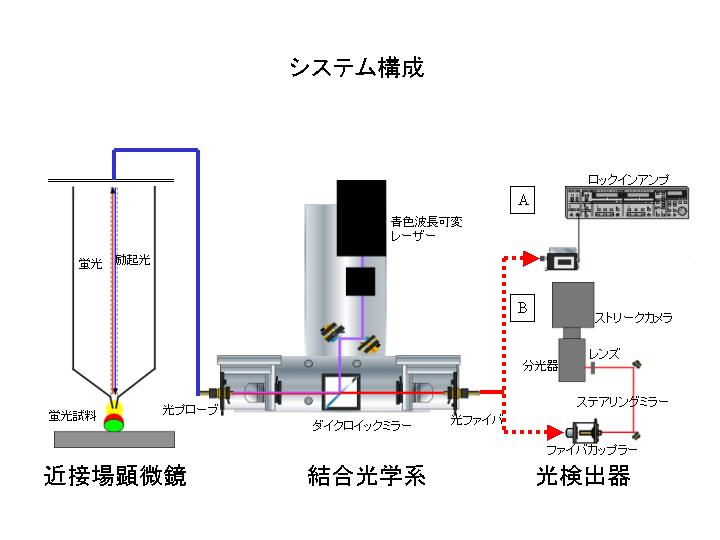

本システムは近接場顕微鏡・結合光学系・光検出器の3つに分類される。

結合光学系では、近接場顕微鏡と光検出器をつなぎ、励起光と蛍光をそれぞれに送る事ができる。

近接場顕微鏡では、送られてきた励起光により、蛍光試料から蛍光を検出し、結合光学系に送り返す。

光検出器では、送られてきた蛍光を測定する事ができる。

|

|

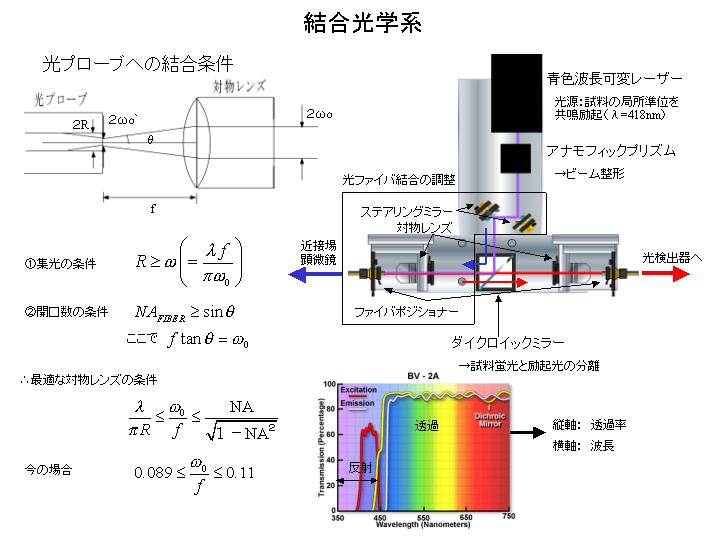

まず青色波長可変レーザーから発射されたレーザー光をアナモフィックプリズムを通過させ円形になるようにビーム整形し、2枚のステアリングミラーでレーザー光の位置と向きを調整し、ダイクロイックミラーで近接場顕微鏡へと送る。(今回使用したダイクロイックミラーの特性を左図中下に示す。)

光ファイバーのクラッド層に光があたるとそこで蛍光が発生してしまうので、ダイクロイックミラーで反射した励起光は光ファイバーのコアにピッタリと入るように対物レンズで集光する。

この時の対物レンズの条件は、対物レンズで集光した光の半径が光プローブのコア層の半径よりも小さくなるための条件(1)と光ファイバーの開口数条件(2)の2つの条件を満たす必要がある。これを満たす対物レンズの条件を導きこれを用いて実験を行った。ここの計算については後ほど議論をする。

|

|

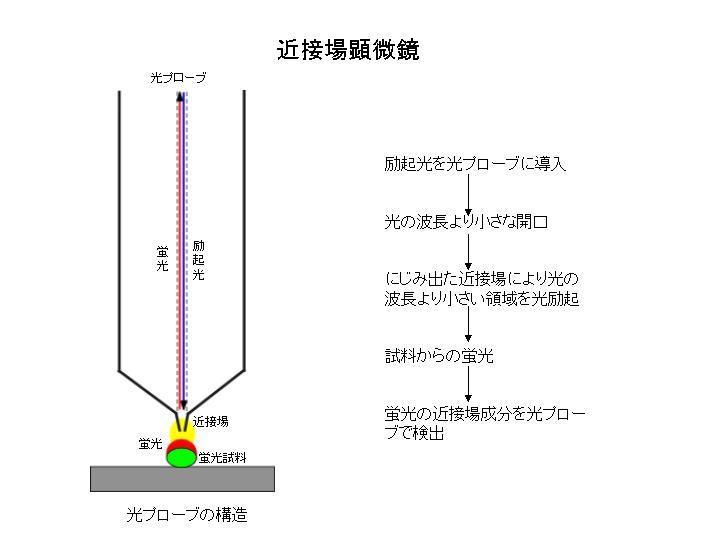

近接場顕微鏡では蛍光試料から蛍光を検出を行う。

まず、結合光学系からの励起光を光プローブで近接場顕微鏡内に入射させる。光プローブの先端には光の波長より小さな孔があいており、励起光はこの孔からは出ることができず、孔の周りのごくわずかな領域に近接場発生する。この近接場が蛍光試料に当たると、その部分から蛍光が発生し、励起光を入射した同じ光プローブから蛍光を検出し、結合光学系に送り返すことができる。

|

|

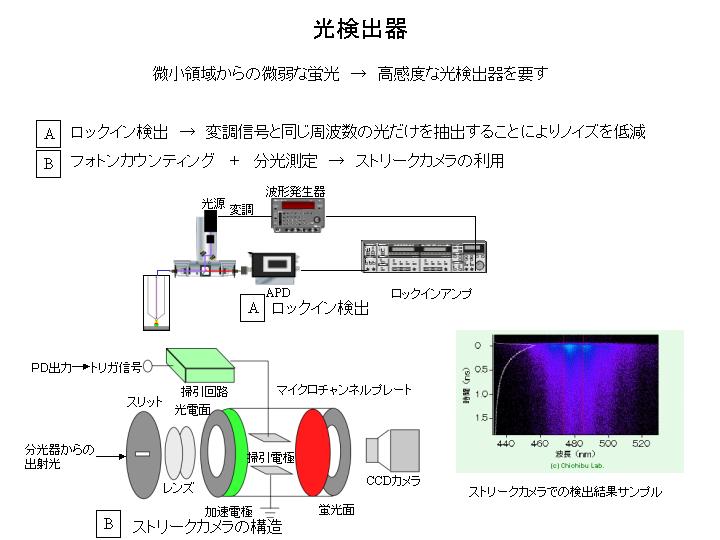

微少領域からの微弱な蛍光を測定ために、左図のように測定系を組んだ。この装置系では波形発生器からの変調信号を用いて励起光に変調をかけ、近接場顕微鏡からの蛍光をAPDで検出する。ロックインアンプで変調信号と同じタイミングの信号だけを検出することで、試料からの蛍光のみを検出できる。

さらにロックイン検出では測定することができない小さな光を測定するために、フォトンカウンティングと分光測定の両方を同時にできるストリークカメラでの測定を行う。

ストリークカメラは図Bのようになっており、スリットから入射した光は、レンズを介して光電面に当たり電子に変換され、加速電極で加速され掃引電極で外部トリガ信号により高速掃引され垂直方向に並べ替えられる。掃引された電子はマイクロチャンネルプレートを通過する際に数千倍に増強され、蛍光面に当たり光に変換される。この蛍光面に映った電子像をCCDカメラで観測をする。

|

|

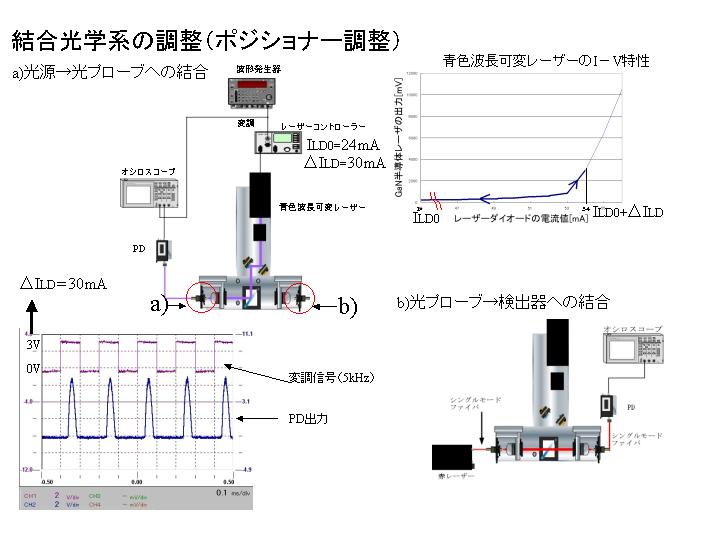

結合光学系のファイバポジショナーの調整を行った。結合光学系には、二つのポジショナー(a),(b)があり、(a)は光源からのレーザーを光プローブに結合するため、(b)は光プローブからの光を検出器に結合するため用いる。

光プローブに青色波長可変レーザーからのレーザーをポジショナー(a)で光ファイバに導きこの光をPDで検出し光強度が最も大きくなるように(a)を調整する。この時のオシロスコープの波形が方形波の変調信号を掛けられたレーザーのものであるにも関わらずPDで検出した波形は左図左下の様になった。これはレーザーに3Vの変調信号をかけてLDの電流値を24mAから54mAの間で変調をかけるときにレーザーの出力が変わるのに時間がかかるため、PD出力の波形がシャープになっていと考えられた。

(a)の調整が終わると、次に(b)の調整を行う。(b)の調整を行うために(a)側から赤レーザーを(b)側の光ファイバに導きこれをPDで検出してその信号が最も大きくなるように調整する。

|

|

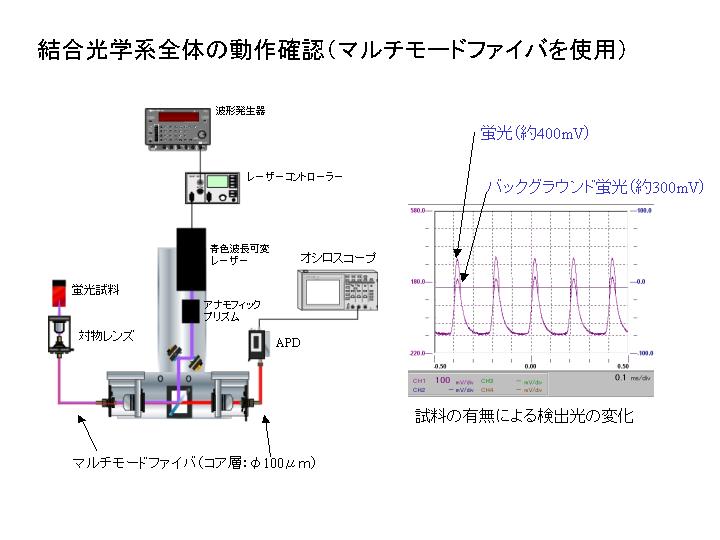

結合光学系の動作確認として、光ファイバをコア層の直径が大きくて調整のしやすいマルチモードファイバを用いて結合光学系の調整を行った。その時の、マルチモードファイバを通って蛍光試料に励起することにより出てきた試料蛍光をAPDで検出し、オシロスコープで見た波形が左図右になる。蛍光試料にレーザーを励起したときの値が約400mVで、励起しないようにしたときの値が300mVであることから蛍光試料以外のなんらかの場所から蛍光が出てきてる事がわかる。

|

|

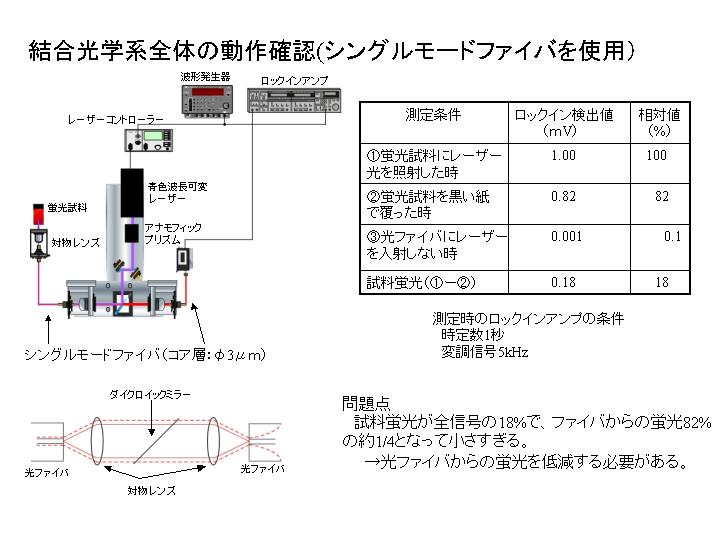

今回はマルチモードファイバを用いて測定を行ったが、最終的には光プローブで測定を行うので光プローブとコア層の直径が等しいシングルモードファイバーを用いて調整を行う。この時のロックイン検出した値が表のようになります。蛍光試料に励起したときの値が1.00mV、蛍光試料を黒い紙で覆った時の値が0.82mV、光ファイバにレーザーを入射しない様にした時の値が0.001mVであることから、光ファイバからの蛍光が0.82mVで、試料蛍光が0.18mVであることがわかる。

問題点として、試料蛍光が全信号の18%で、光ファイバからの蛍光82%の約1/4となり小さすぎるので、光ファイバからの蛍光を低減する必要がある。

|

|

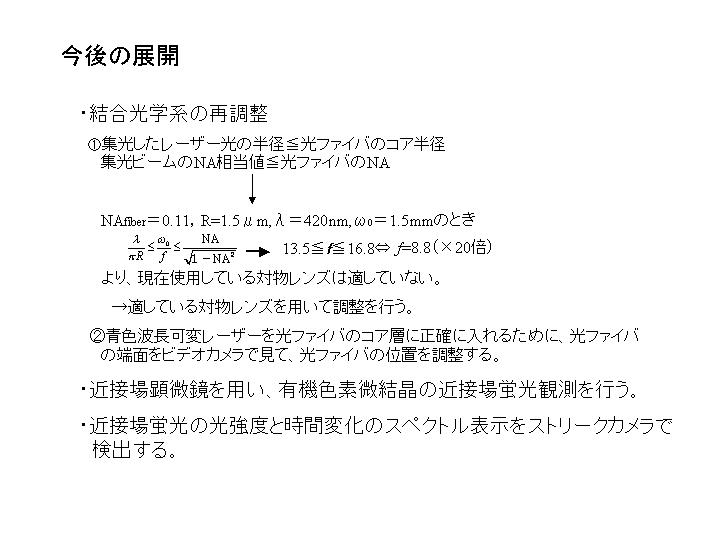

今後は結合光学系の再調整として、(1)今回用いた光ファイバに適した対物レンズ-ファイバの焦点距離は13.5≦f≦16.8で、今回の実験で用いた対物レンズの焦点距離は8.8mmと短く、焦点距離が光ファイバに適しているものを用いて測定を行う。(2)青色波長可変レーザーを光ファイバのコア層に正確に導入するために、光ファイバの端面をビデオカメラで観察しながら、光ファイバの位置調整を行う。

次に、近接場顕微鏡を用いて有機色素微結晶の近接場蛍光観察を行う。そして、近接場蛍光の光強度と時間変化のスペクトル表示をストリークカメラで検出する。

|

|