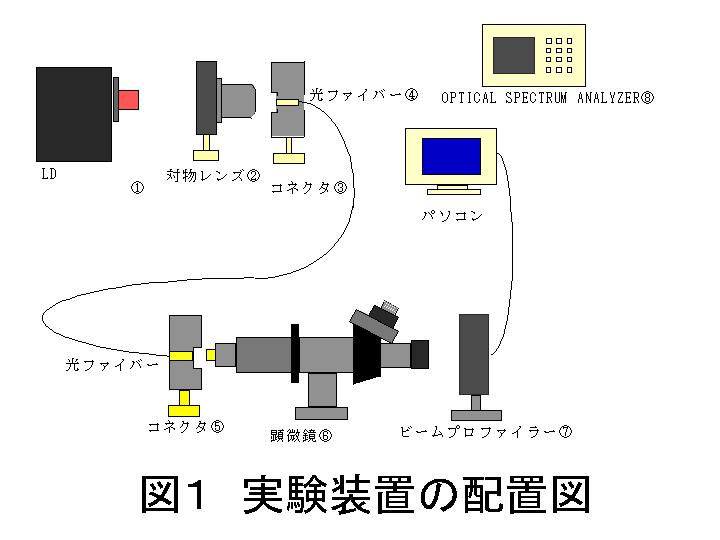

ニア・ファーフィールドパターン精密測定による光ファイバー内の真の導波モード推定

|

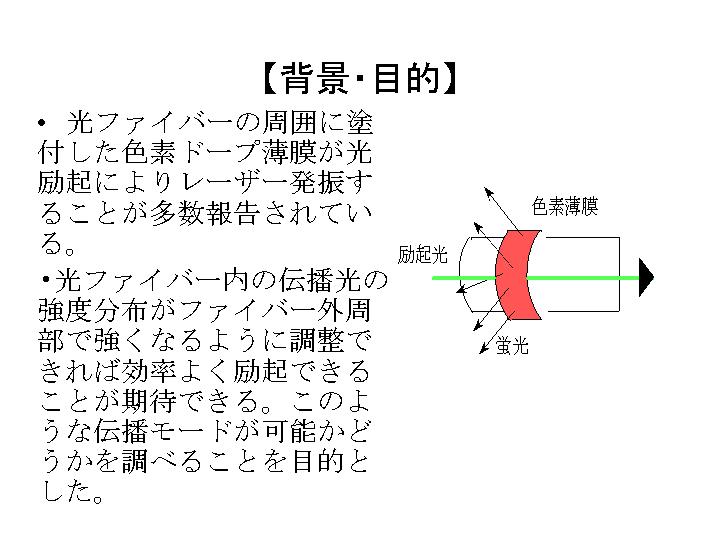

光ファイバーの周囲に塗付した色素ドープ薄膜が光励起によりレーザー発振することが多 数報告されている。 光ファイバー内の伝播光の強度分布がファイバー外周部で強くなるように調整できれば効 率よく励起できることが期待できる。このような伝播モードが可能かどうかを調べることを 目的とした。 |

|

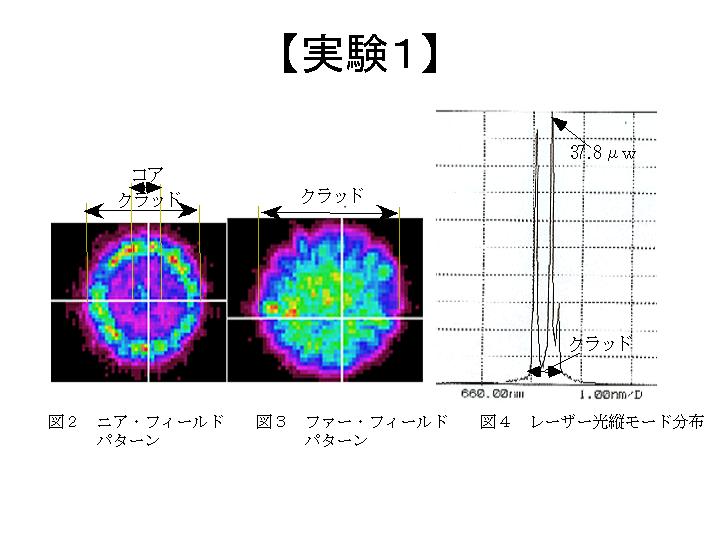

図2のニアフィールドパターンでは、ファイバー中心部の光強度が弱く外周部に強く出ていることがわかる。また、図3のファーフィールドパターンでは中心部、外周部の区別はなく全体に光強度がばらついているのがわかる。

図4のスペクトラム・アナライザーのグラフでは周波数が661nm付近にピークが二つあるのがわかる。

|

|

実験1では、目的としていた結果がいきなり出てしまい、このことには何か原因があるのではと思い、ファイバーやレンズを調べて診た所、レンズに図5のようなレンズ中心に焼け付きが見られた |

|

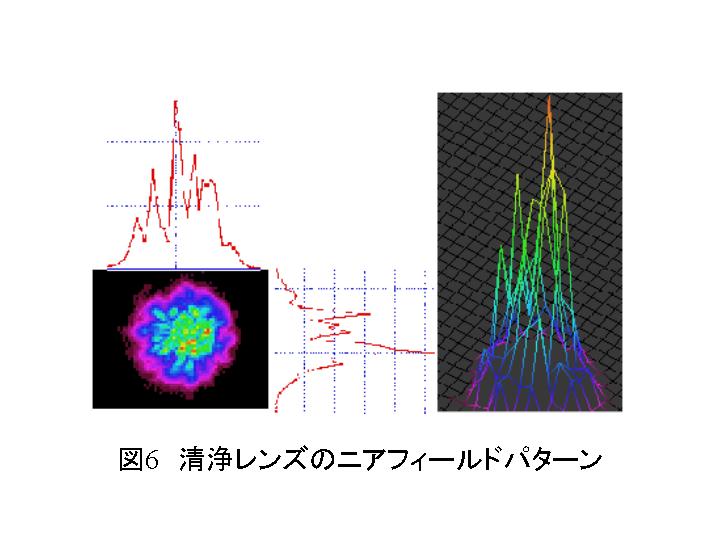

図5のレンズを焼き付きのない清浄レンズに取り代えて、ニアフィールドパターンを測定したものが図6になる。図の左側の2Dを見るとファイバーの中心辺りが最も光強度が強いことがだいたい見てとれる。図の右側の3D画像では、そのことがより解りやすく描き出されている。 |

|

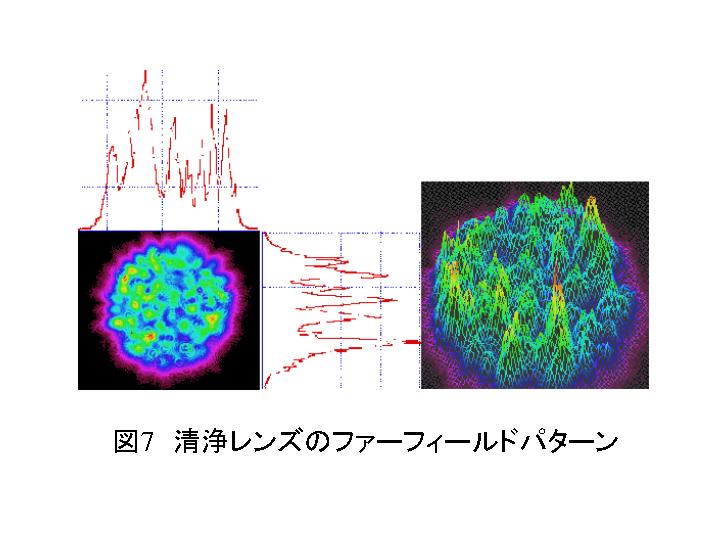

同様にファーフィールドパターンを測定したものが図7になる

|

|

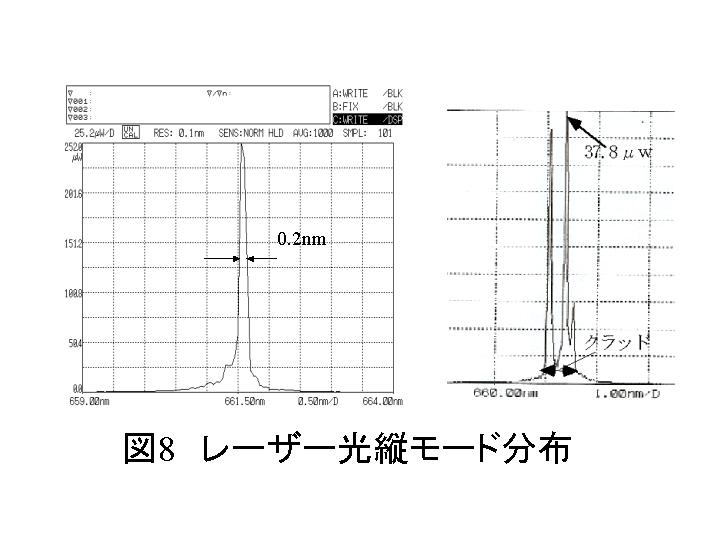

図8では、レンズを清浄レンズに交換した後でスペクトラムアナライザーでファイバーからでた光の各周波数での光強度を測定した。図4の時の様なピークが二つ出るような分布にはならず、661.5nmに出たピーク一つだけに変わっていた。

|

|

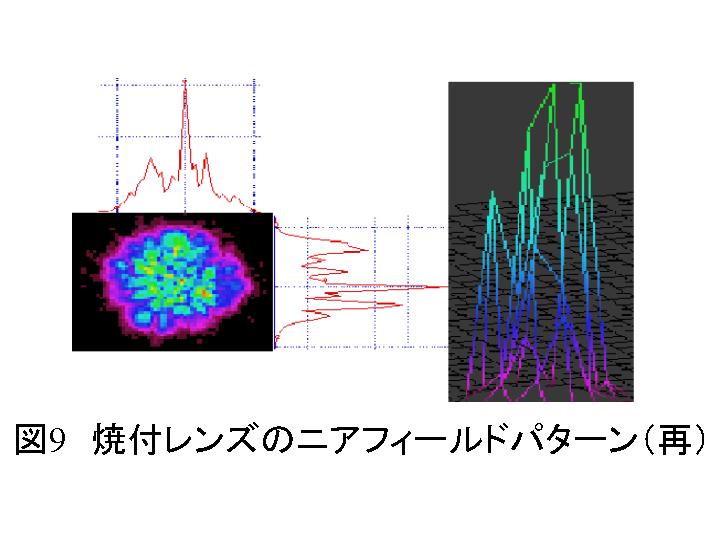

また図9では、焼き付いたレンズのみが目的として提唱した、外周部に光強度が強く光る事に起因しているかどうかを確かめるために、改めて焼き付いたレンズでニアフィールドパターンを測定してみた所、図2で得られた様な中心部は弱く外周部に強く光強度が出るような結果が得られた。 |

|

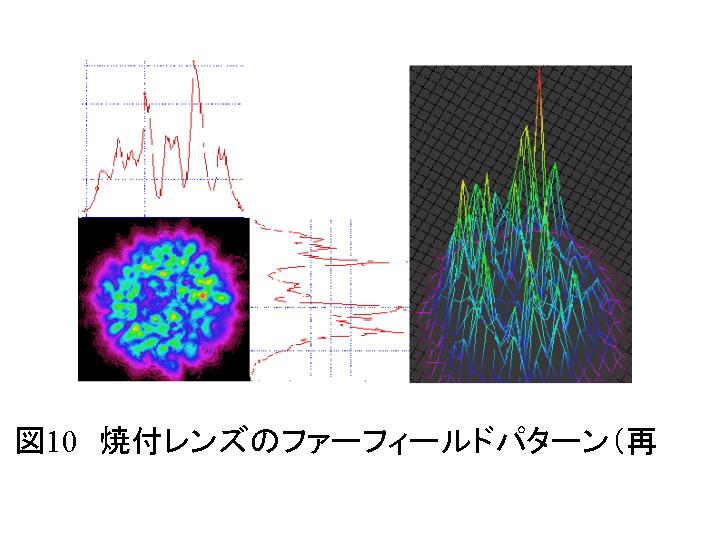

図10では図9と同じように、清浄レンズを上記と同じ理由により焼き付いたレンズに交換し、ファーフィールドパターンを測定したものである。

ファーフィールドパターンではニアフィールドパターンほどの変化はみられなかった。

|

|

結果としては、クラッドの外側にも光が抜けだしていることが測定したニアフィールドパターンの2Dの画像から解る。

また対物レンズ中心の焼き付きが結果としては、功を奏した形となった。

図9、図10からも解る通りレンズの焼き付きだけが、外周部に強く光強度を起こすものではなく、ファイバーの種類や長さまた巻き数、レンズからファイバーへの集光角度の様々な条件が影響しているのではないかと思われる。

|

|

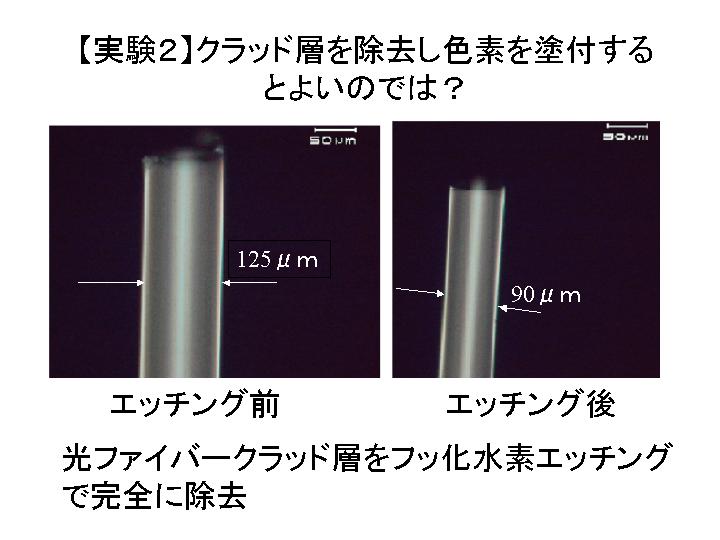

【実験2】 クラッド層を除去すると、より励起しやすいと考え、エッチング前の外径をフッ化水素でエッチング処理を行い、コア層のみの光ファイバーを製作しました。 |

|

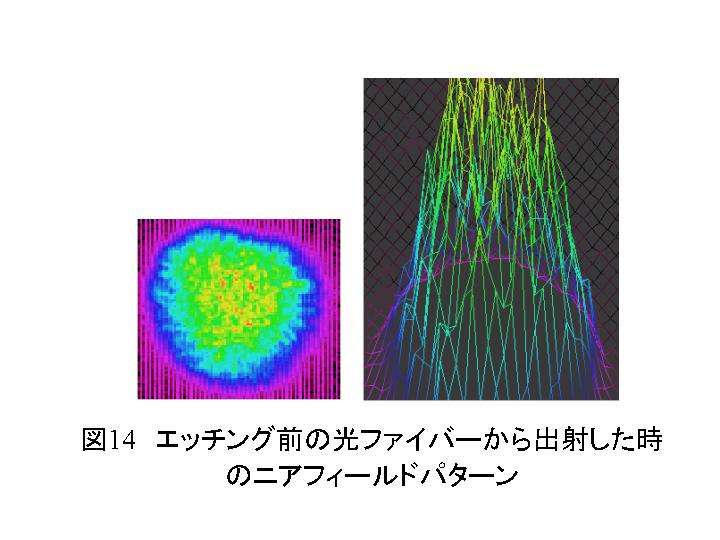

図14では、中心部では、光強度が大きく、外周部にいくにつれてなだらかに小さくなっていくことがわかります。 |

|

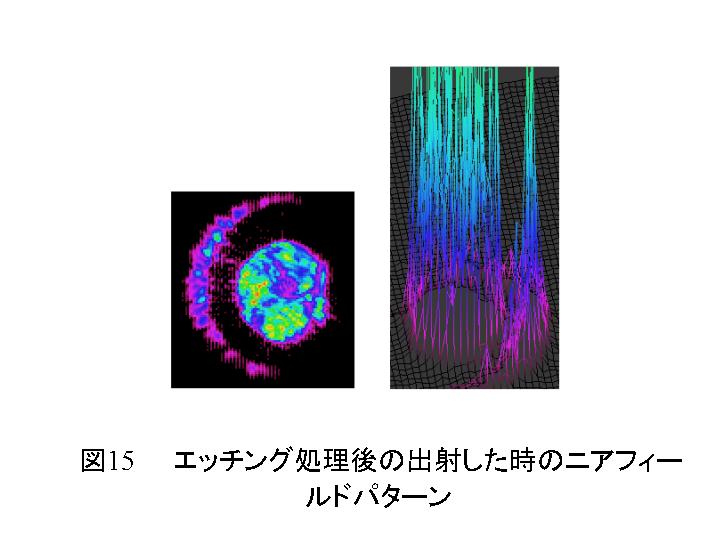

エッチング処理後の光ファイバーでは、コア層の外周部に際立って光の励起が確認されました。 |

|

光強度分布を実験1と比べると、理想的にコア外周部に励起光が分布していることがわかる。 使用した光ファイバーが、短いためか、対称性はくずれている。 |

|

今後の展望 温今回の実験ではコア外周部に塗付した。色素が一種類だったため、比較検討が行いにくかった。真の導波モードを導くためにも数種の色素を使用した場合を試みる。 |