色素ドープ薄膜のマイクロリング共振器モード発光

|

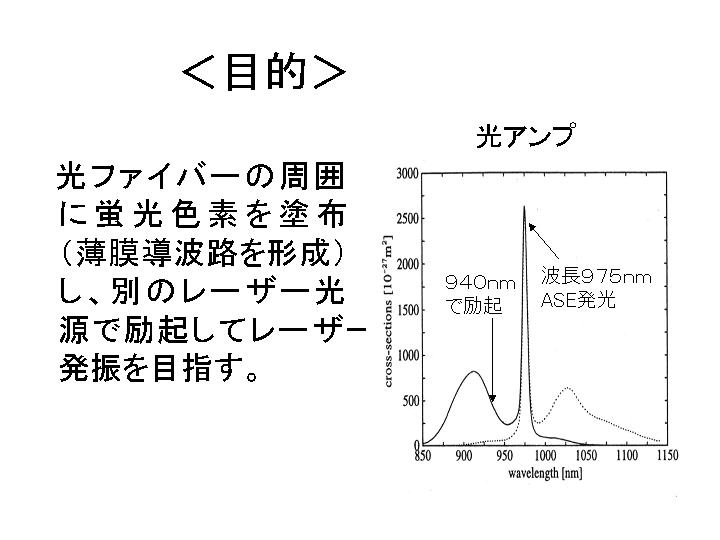

光ファイバーの周囲に蛍光色素を塗布し薄膜導波路を形成して、パルスレーザー光源で励起、レーザー発振を目指す。

|

|

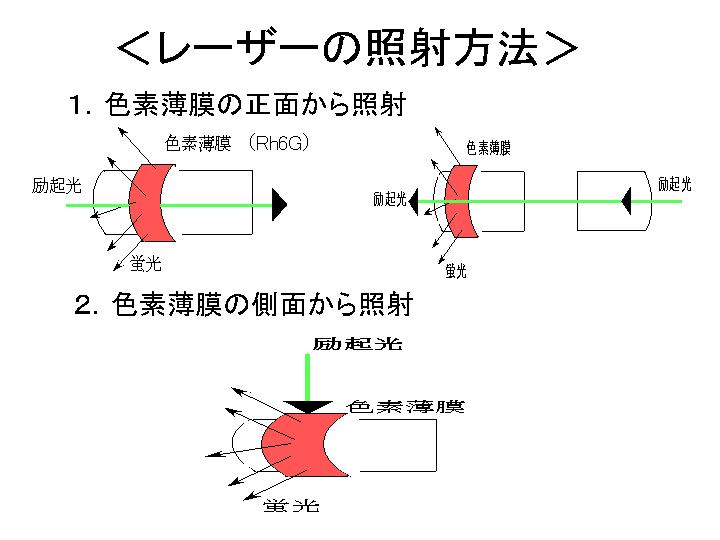

図1のように色素薄膜を塗布した光ファイバーに対物レンズでレーザー光を集光し、光ファイバー外周に存在する定在モードで色素を励起してみた。 →色素膜の褪色が小さい →励起光が局在している 次に、図2のように色素薄膜の側面からレーザを照射し色素を励起した。 →確実に色素薄膜に励起光をあてることができる →褪色が激しい 試料はローダミン6Gを使用した。 |

|

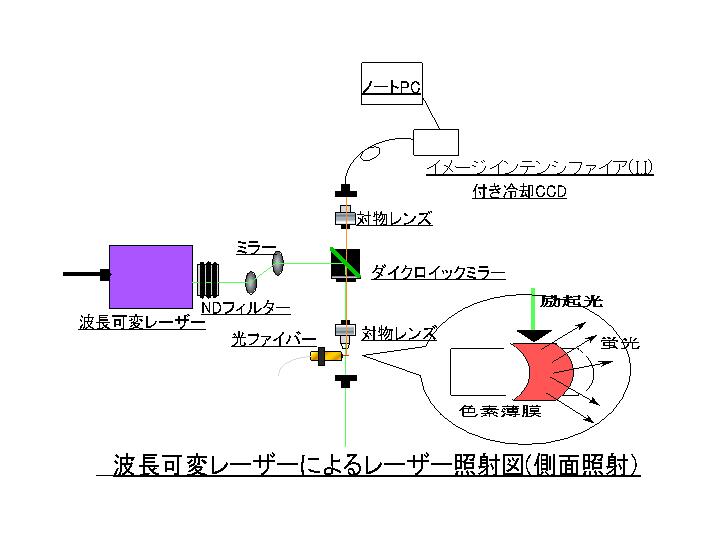

波長可変レーザーからNDフィルターで減衰させ、二枚のステアリグミラーでレーザー光の位置と向きを調整し対物レンズでファイバー端に集光させた。そして、試料薄膜からの発光を同じ対物レンズでコリメート(平行)し、ダイクロイックンミラーで励起光をカットした後、再度光ファイバーに導入して分光器に導いた(図3)。測定には、イメージインテンシファイア(I.I)付き冷却CCDを使用。

|

|

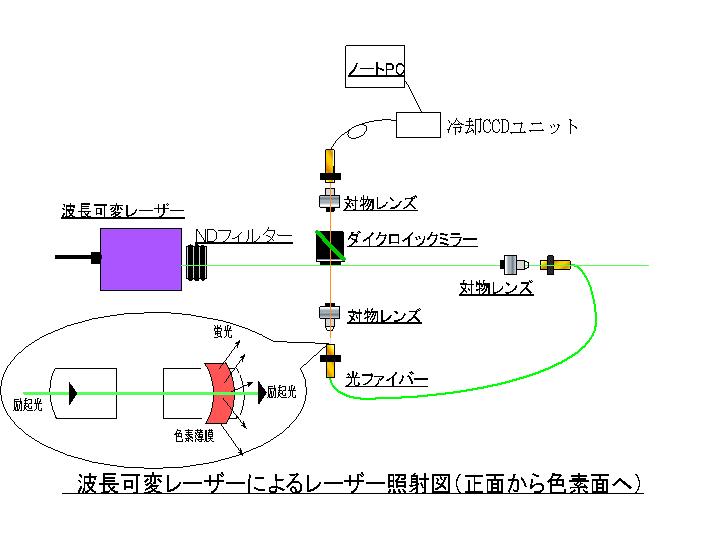

波長可変レーザーから出した励起光を色素を塗布してしない方の端面から入射、ファイバーを通して色素を塗布した側に励起光を当てた。

|

|

<正面照射時の結果> レーザーゴーグル越しに肉眼で黄色っぽい蛍光が観察できた。 イメージインテンシファイア(I.I)付き冷却CCDで分光観測 →ゆらぎのみ観測 励起光が中央コア領域に局在 →外周の色素薄膜に励起光が届いていない? |

|

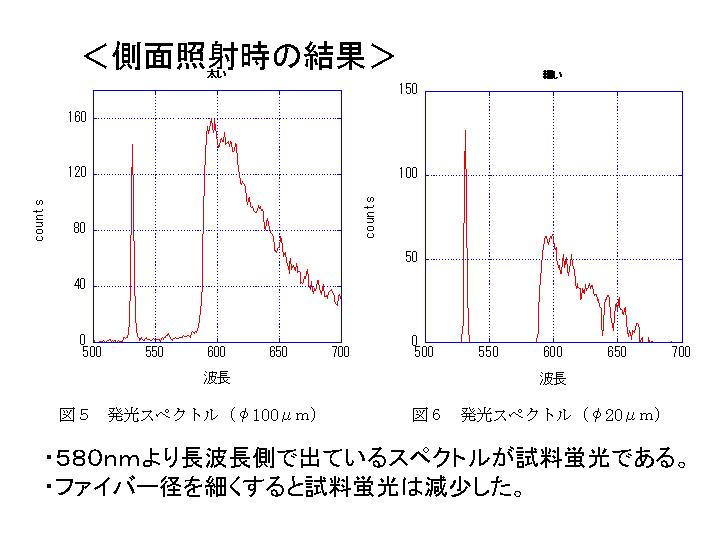

ファイバー径を細くすると試料蛍光は減少した。530nm付近に観測されるのが、残存励起光であり、580nm以上の波長で出ているスペクトルが試料蛍光である。試料蛍光の短波長側はダイクロイックミラーによってカットされてしまっていると考えられる。 ファイバーの先が太い方が細くしたファイバーに比べて、2倍蛍光がででいる。

|

|

|

|

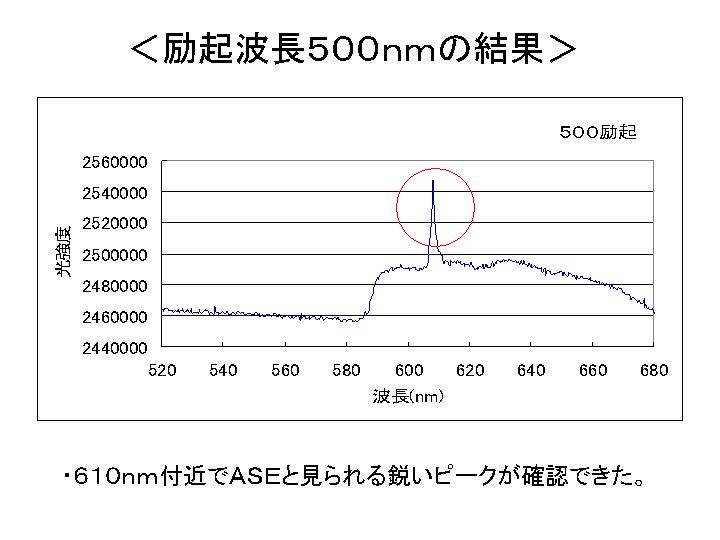

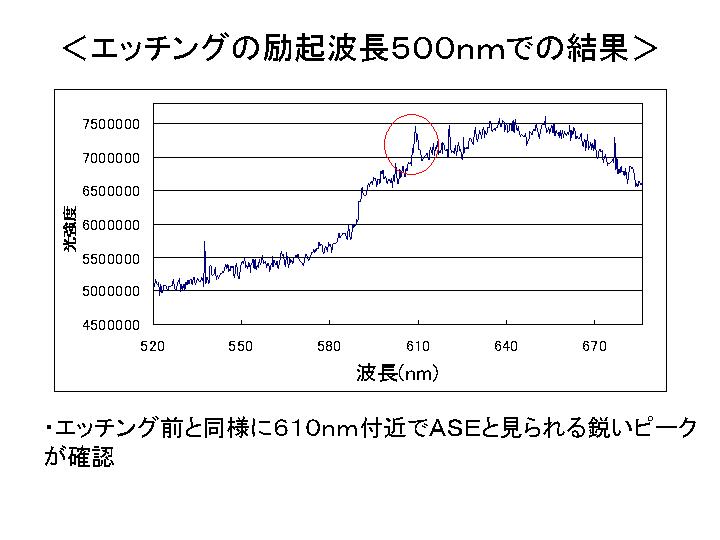

励起波長500nmで励起したとき610nm付近でASEとみられる鋭いピークが確認できる。

|

|

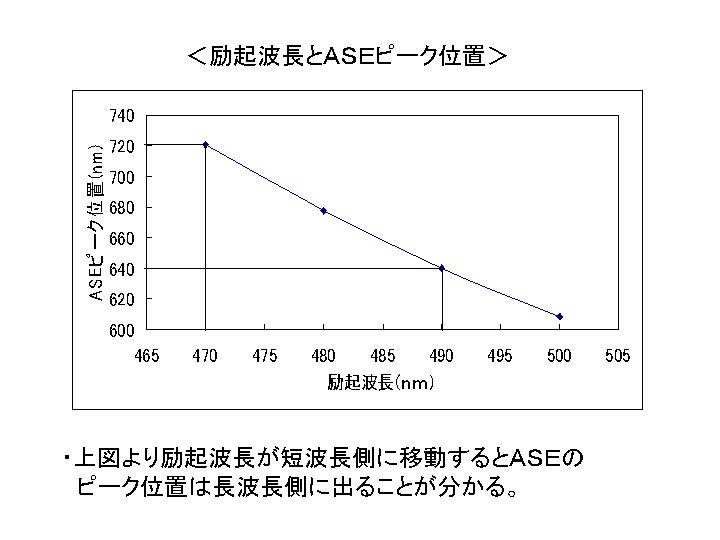

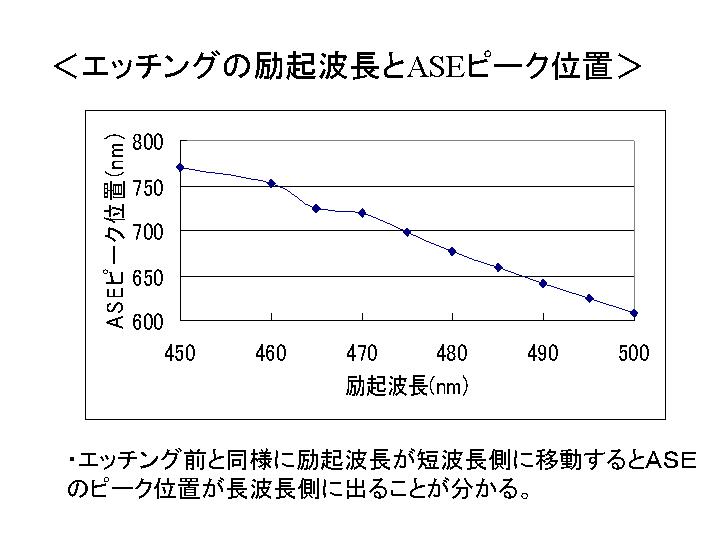

図より励起波長を短波長側にずらすと発振波長のピークが長波長側にシフトすることがわかる。

|

|

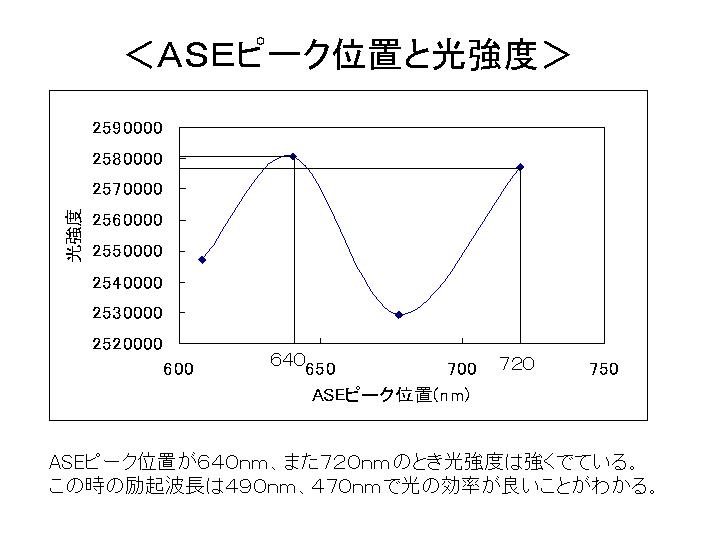

発光のピーク位置が640nm、また720nmのとき光強度は強くなる。

この時の励起波長は490nm、470nmで光の効率が良いことがわかる。

|

|

色素薄膜を塗布したファイバーをエッチングすることにより波長ピークや波長の間隔の違いが確認できる。 クラッド層をエッチング除去することにより、励起効率が良くなる。 |

|

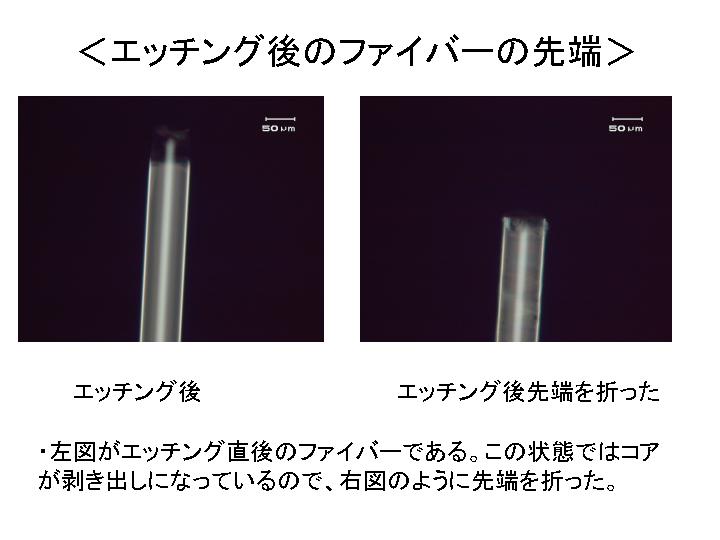

左図がエッチング直後のファイバーである。この状態ではコアが剥き出しになっているので、右図のように先端を折った。

|

|

エッチング前と同様に610nm付近で鋭いピークが確認できる。

|

|

エッチング前と同様に励起波長が短波長側に移動するとASEのピーク位置が長波長側に移動することが分かる。

|

|

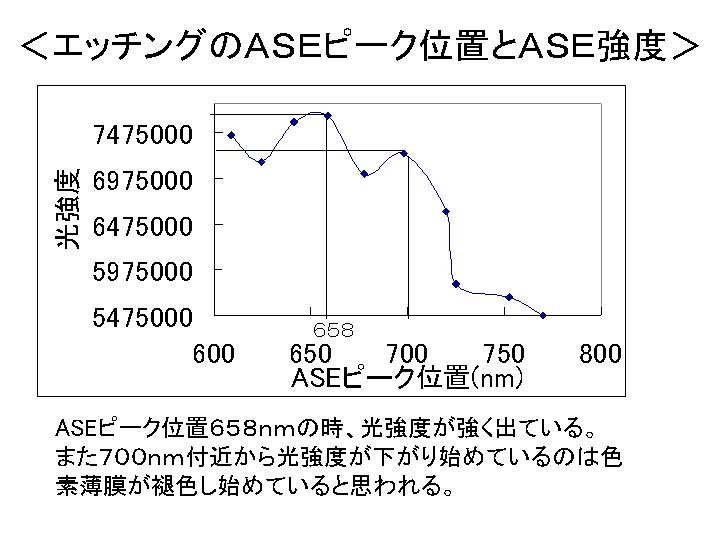

ASEピーク位置658nmの時、光強度が強く出ている。

また700nm付近から光強度が下がり始めているのは色素薄膜が褪色し始めていると思われる。

|

|

ピリジン4では、ASE発光を確認。 マイクロリング共振器モードは見えず。 Rh6Gでは、蛍光のみ。 |

|

光ファイバーの先をオゾン洗浄し親水性を高め、表面張力による自己組織化の効果を発現させる。 加熱時間を調節して最も最適な条件を探す。 試料に対して励起光を当てる位置を考えて、一番蛍光が出る場所を探す。 |