−目的−

近接場での蛍光測定において、光プローブにレーザー光を集光して導入すると、光プローブ自身から無視できない背景蛍光が観察された。

これを低減するためプローブファイバーのコア領域への最適結合条件を探索する。

|

|

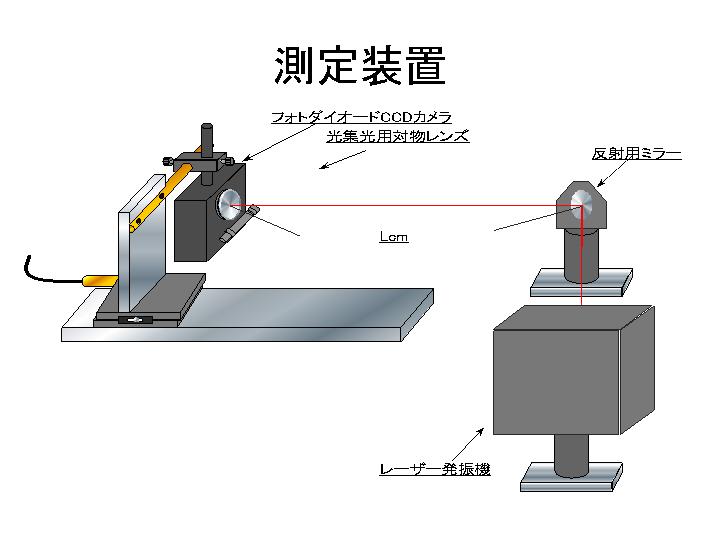

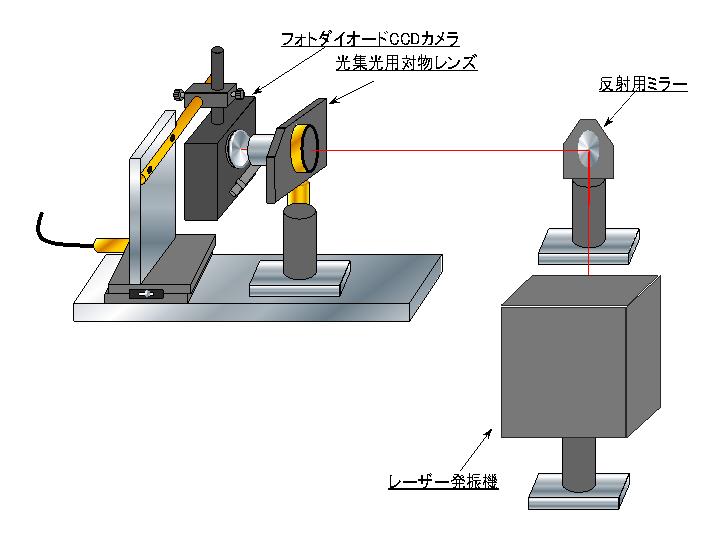

実験方法

1.レーザー光を平行のままフォトダイオードに導入させ、発光強度を測定した。測定はミラーよりL=15,21,26,31,36cmでの測定を行った。

|

|

2.レーザー光を集光させ(焦点位置の画像はレーザー発振直後の形とほぼ同形であり、LD発光端のニァフィールド像という)、焦点位置を探索し、そこからパルスモーターを用いて前後に1mm間隔でフォトダイオードを動かして、発光強度を測定した。

|

|

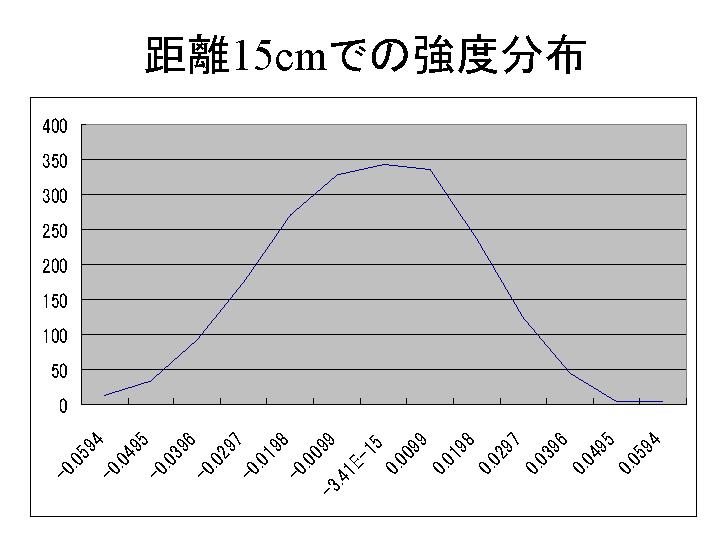

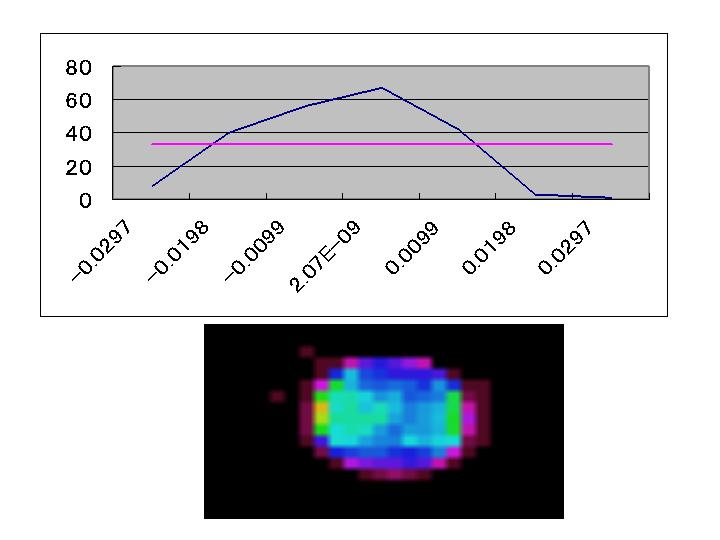

出力強度のピーク値の1/2の値の場所の幅をビーム径と定義した。図.3はL=270mmでの強度分布であり、この場合は56μmとなっている

|

|

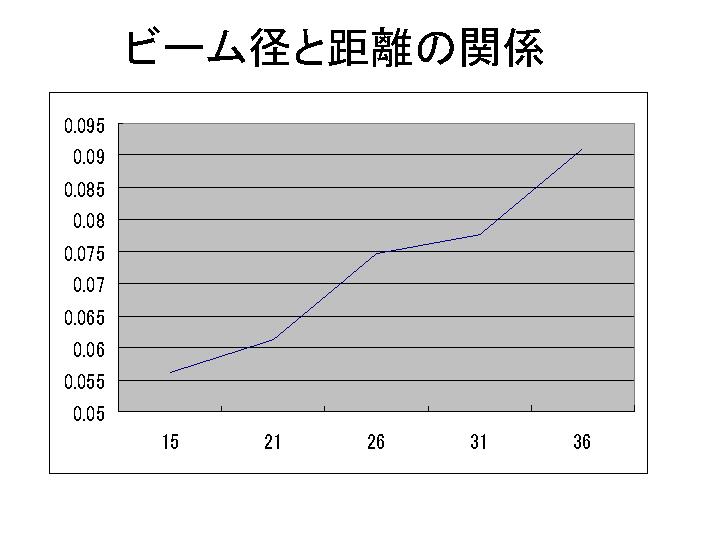

図はビーム径と距離の関係のグラフであり、これよりこの光はほぼ平行ではあるが、完全にはコリメート出来ていないことがわかる。

|

|

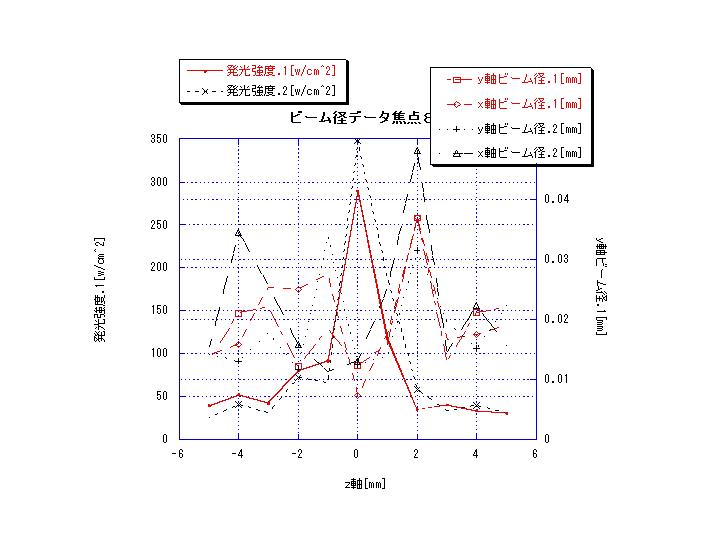

発行強度の分布は、ビーム径が最小の時に最大値になっていて、その前後で減少していき、綺麗な山型の波形が観測でき、測定結果としては、妥当であると思われるが、ビーム径においては不規則にしかも奇妙な変化が見られるので、これについては考察を行う必要がある。

|

|

焦点からの距離-4mmと2mmでは、集光しきれていないものが確認できる。この部分がビーム径測定のノイズとなっている。

|

|

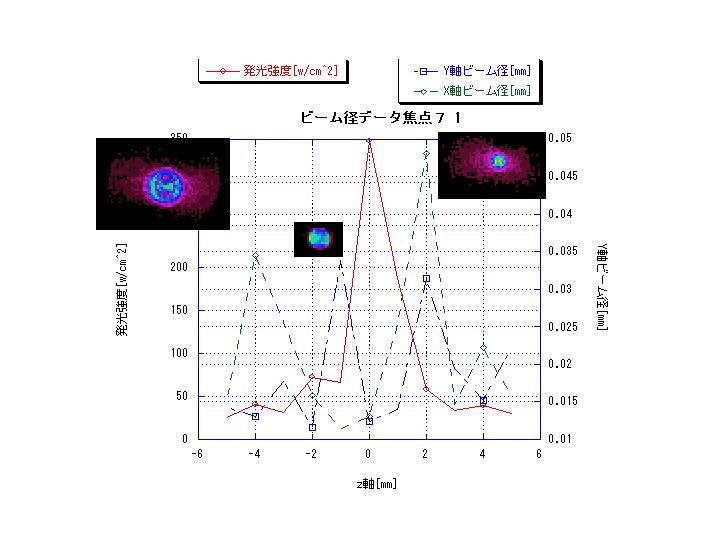

7-1グラフ -1mmの点では、ビームの強度が均一でなく、強度分布が広がってしまい、ビーム径がひろがった。

|

|

−3mmの点では、ビームの周り全体に広がりが確認できる。したがって、x、yともに波形が上昇したと考える。

−1mmの点では、x方向に大きな広がり、y方向にも広がりが確認できる。

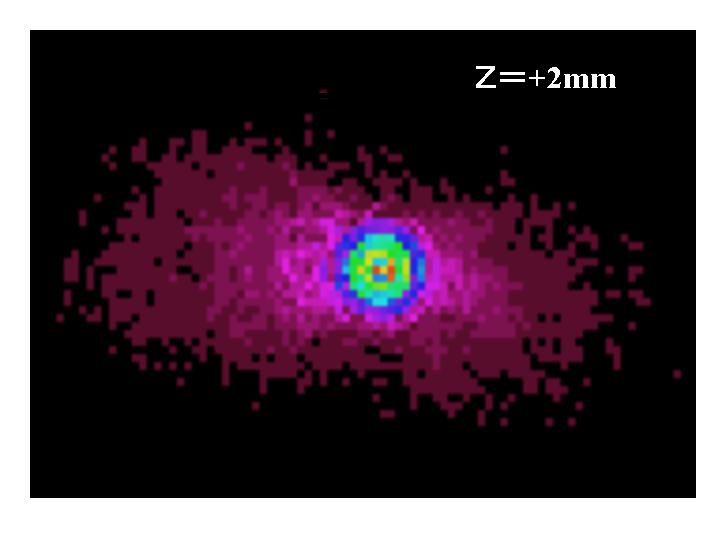

+2mmの点では大きな広がりを確認。

|

|

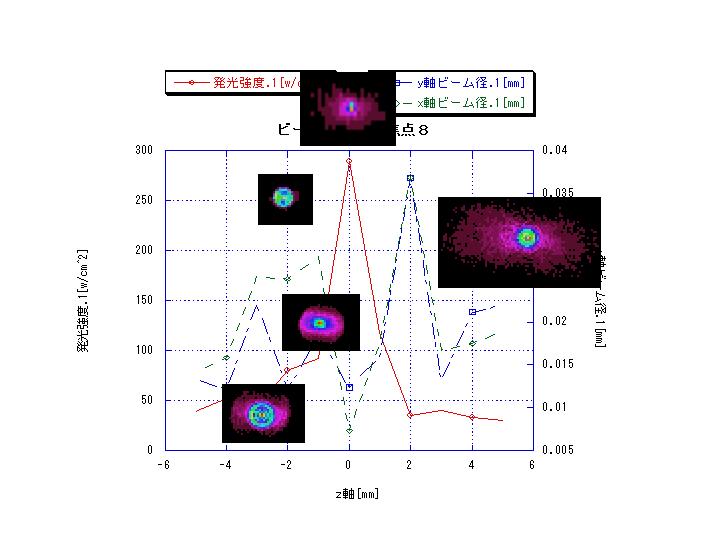

以下の図9〜11は図6の、図12〜15は図8の測定でのZ軸上のそれぞれの位置におけるレーザー光の形状(倍率は異なる)である。図7、11はそれぞれの焦点であり、ピーク値が一点であることがみてとれるが、他の画像ではいくつかのピーク値がみてとれる。また、それぞれ光ファイバーのベクトルモードとよく似た形、

図.8は に、図.10は の に、図.12は に、図.13は の をしており、レーザー光にも同様なモードがあるのではと考えた。それにしたがって、光ファイバーとの結合を考えると、レーザー光の内部を だけにできるように光学素子を用いて他のモードを取り除くことが必要となる。

|

|