-研究目的-

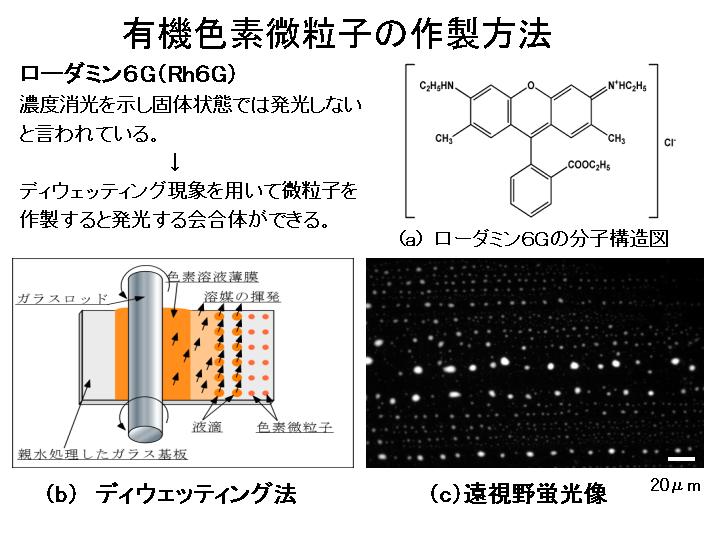

有機色素材料には固体状態で発光しないものがあり、このような色素の代表であるローダミン6G(Rh6G)でも、ガラス基板表面上に薄く広げた色素溶液のディウェッティング(脱濡れ)現象を利用してバクロ〜ミクロ領域内に微粒子を作製すると、発光する会合体(メゾスコピック会合体)ができることは昨年度の研究で解った。

この作製法は従来の準静的過程で作製する結晶とは違い、有機溶媒の急速な蒸発を利用するために準安定な分子配向の色素微粒子ができている可能性が高い。

|

|

ディウェッティング法とは、RH6Gを揮発性の高い溶媒に溶かして、親水処理したガラス基板に滴下し、ガラスロッドで圧迫させることで均一の溶液薄膜を形成させる。後に、薄膜内の溶媒が揮発していくと溶液の表面張力により多数の液滴に分かれ、液滴の内部に色素分子が凝集する。従って、分子間の相互作用と表面張力作用によって自然に発光する微粒子が形成される。

|

|

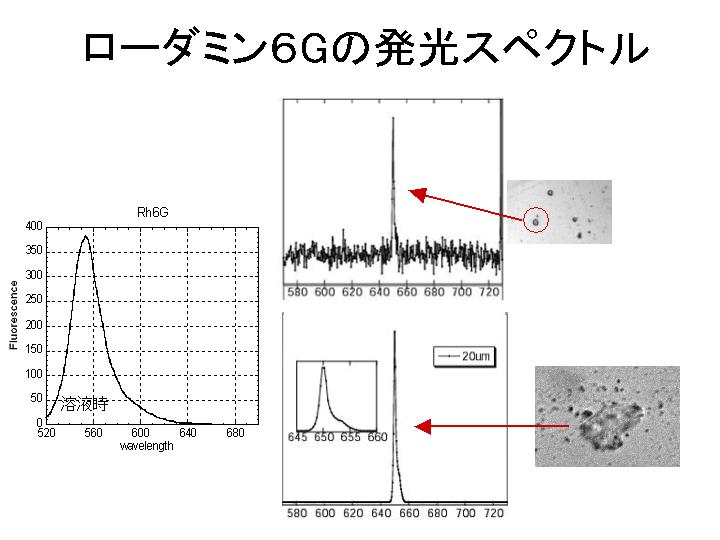

RH6Gは溶液時の発光強度のピークを示す時の波長は555nmであるが、微粒子では波長が95nm長波長側にシフトして650nmを示している。

また、半値幅が2nmと先鋭化した吸収体を示していることから、この会合体内にJ会合体に類似した会合体が形成されていると考えられる。しかし、ローダミン6GでJ会合体が形成されたという発表はまだない。

|

|

熱処理を施すことで、どのような構造変化をするのかを確かめた。

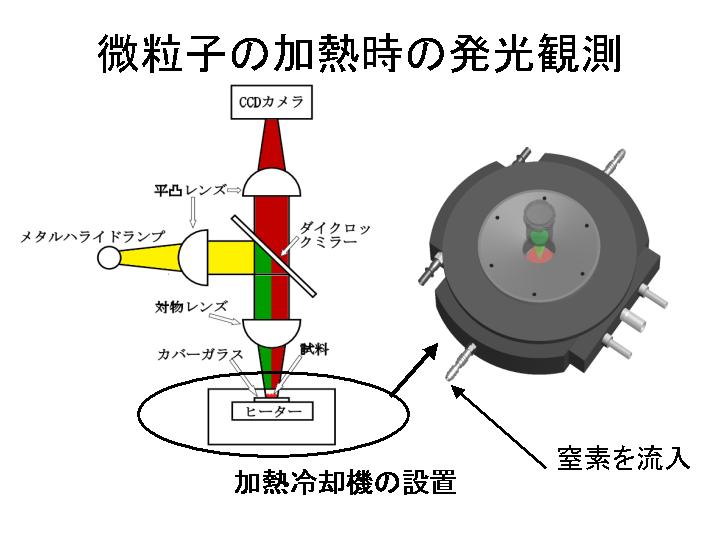

加熱時の発光観測はとしてメタルハライドランプからダイクロックミラーで緑色の光のみ取り出し、その光を観測する試料に当てて励起する。試料から出た光を顕微鏡上部のCCDカメラで観測する。試料は加熱冷却機に載せ、微粒子の加熱と発光観測を同時に行い加熱中は酸素で分子が破壊されないように窒素で置換した。

|

|

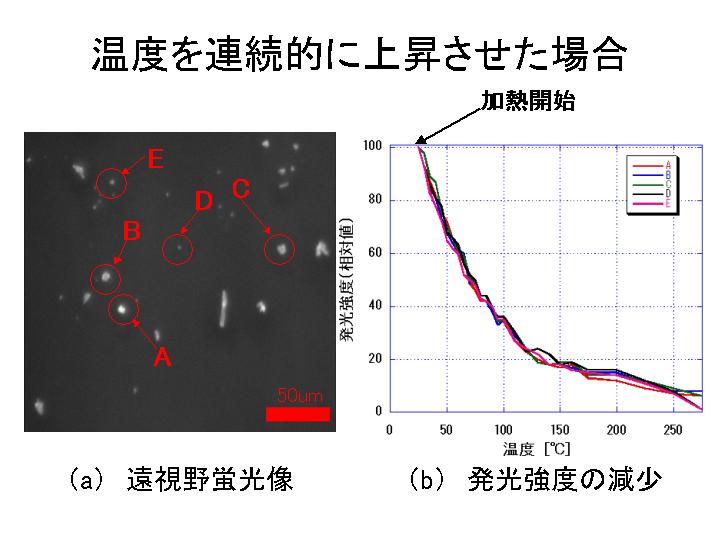

温度を連続的に上昇させ、光学顕微鏡から観測した微粒子A〜Eの発光強度の変化を調べた。

温度を連続的に上昇させた場合は、どの微粒子に対しても約75度で半減する割合で減少した。だが、蛍光像から微粒子の大きさや発光の違いが見られるが発光強度の減少する割合が同じであることから微粒子A〜Eは似た性質を持つ会合体で形成されていると考えられる。

|

|

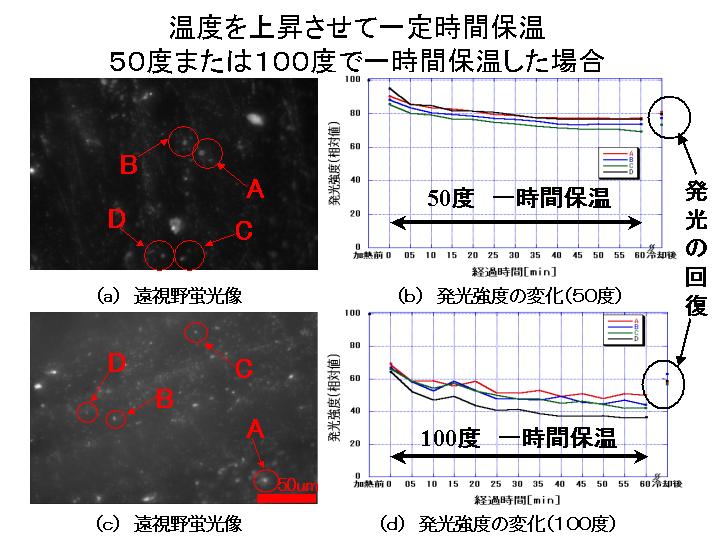

まずは、温度を連続的に上昇させた時、発光強度の変化が大きかった加熱前から150度間の50、100度について実験を行った。

50度については、微粒子A〜Dの発光強度の変化を調べた。温度を上昇させて一時間保温すれば各微粒子の発光強度にばらつきがあるがだいたい約20〜30%減少して定常値に落ち着いた。そこから、室温に戻すと発光の回復が5%見られた。

100度ついては、微粒子A〜Dの発光強度の変化を調べた。こちらも同様に発光強度に多少のばらつきはあるが温度を上昇させて一時間保温すれば約65%減少して定常値に落ち着き、温度を室温に戻すと15%ほど増加して回復傾向を示した(。

|

|

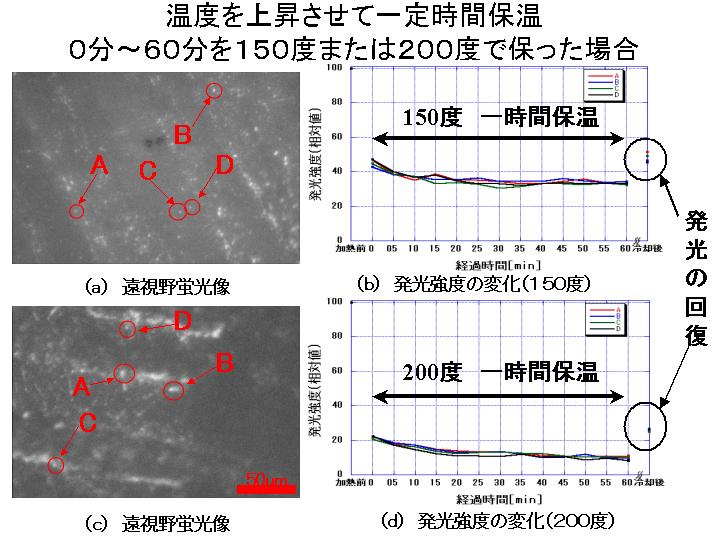

温度を連続的に上昇させた時に発光強度の変化が少なかった150〜275度の間の150、200度についても同様に行った。150度では、微粒子A〜Dの発光強度の変化を調べた。温度を上昇させてから一時間保温すれば約65%減少して定常値に落ち着き、ここでも温度を室温まで戻すと発光の回復が15%ほど見られる。

同様に200度について、微粒子A〜Dの発光強度の変化を調べた。温度を上昇させてから一時間保温すれば約90%減少して定常値に落ち着き、温度を室温まで戻すと発光の回復が見られた。

|

|

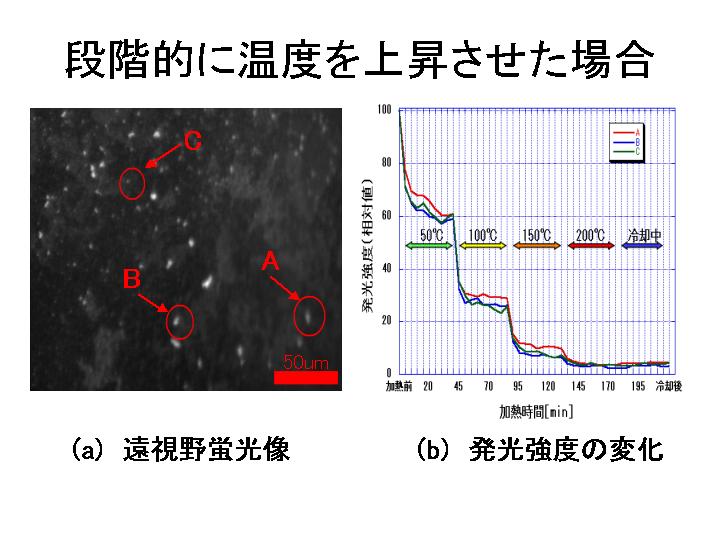

温度を段階的に上昇させ、微粒子A〜Cの発光強度の変化を調べた。温度を上昇させた直後は発光強度が減少し、しばらく保温すれば発光強度が多少は減少するが定常値に落ち着き、また上昇させれば発光が減少した。しかし、この実験では温度を室温に戻しても発光強度の回復は見られなかった。発光の回復が見られなかったのは分子構造が変化した可能性がある。

|

|

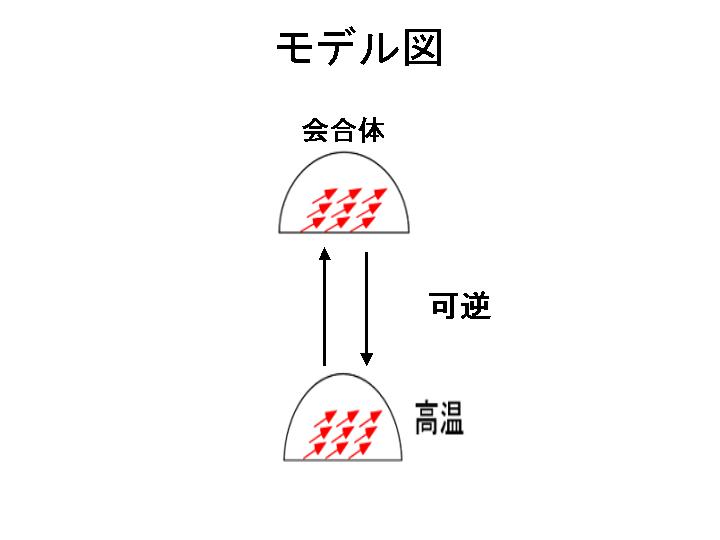

温度を上昇させた直後は発光強度が減少し、一定時間保温すればその温度に対する発光強度で定常値に落ち着き、高温から室温に戻すと発光の回復を示すことが確認できた。この変化は会合体が可逆性であり、高温時に熱によって非輻射過程を起こしていた色素分子が温度を室温に戻した時に、分子が冷却されることで非輻射過程がなくなり発光変換効率が高くなったとめと考えられる。しかし、発光強度が100%回復しないのは加熱中に窒素で置換しているが僅かに残っている酸素か微粒子内に含む酸素によって分子が破壊されたと考えられる。

|

|

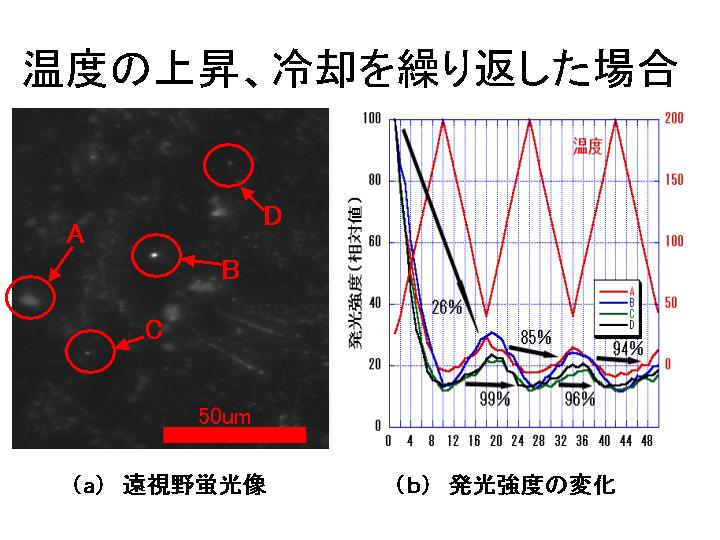

実験では長時間の加熱により酸素によって色素分子の構造が変化し褐色したものと考えられるため、ここからは短期間で連続的に温度の上昇、冷却を行い分子の構造の変化による褐色を防ぎ発光強度がどのように変化するのかを調べた。

温度を200度まで上昇させた直後は、微粒子によって発光強度に多少のバラツキはあるが約80〜90%減少した。一回目の冷却後では、褐色を防いでいるにもかかわらず発光強度が6〜10%の回復しか示なかった。このことから褐色による発光強度の減少ではなく加熱によって分子の構造が変化したために光らなくなったと考えられる。二回目、三回目の加熱、冷却後では可逆的な変化を示し減少量と回復量に差が見られなくなった。しかし、回数を重ねるごとに冷却後の発光強度の回復量がわずかに減少するのは、酸素によって色素分子が徐々に破壊されている為だと考えられる。

|

|

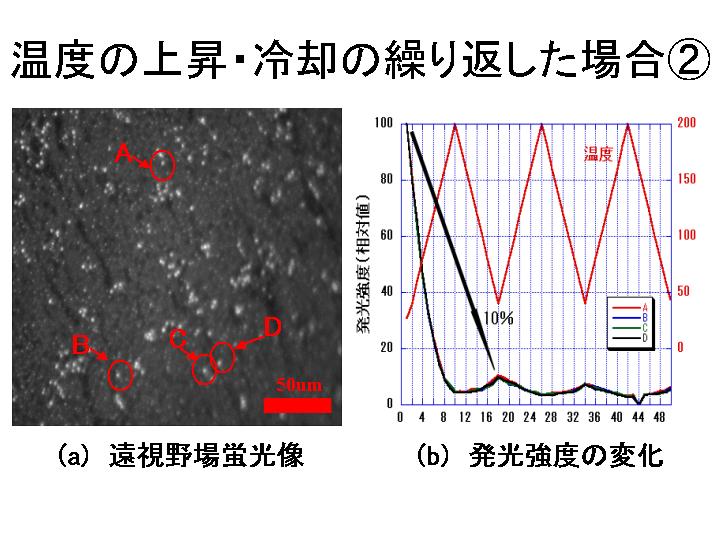

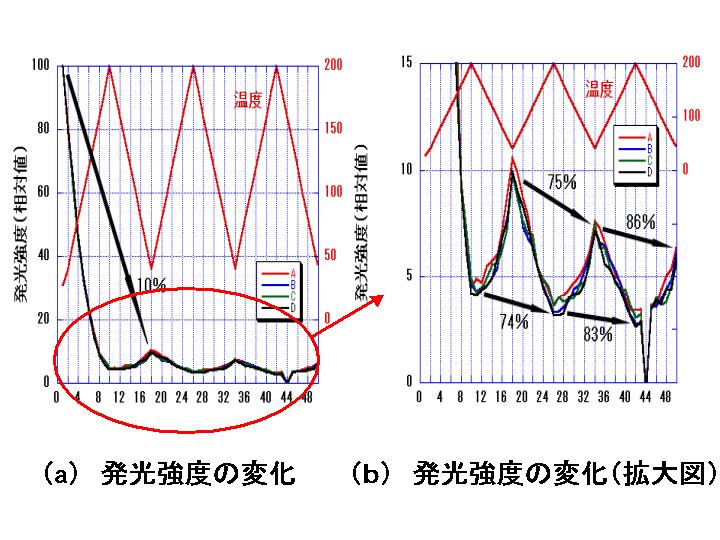

先ほどより、微粒子の発光強度が比較的高い試料について観測を行った。同様に,微粒子A〜Dの発光強度の変化を調べた。温度を200度に上昇させた直後は発光強度が一気に90%以上減少し一回目の冷却後にはわずかに発光強度が回復をしている。さらに、二回目、三回目の加熱、冷却後ではグラフと同様に可逆的な変化を示した。しかも、グラフから微粒子A〜Dの発光強度がほぼ同じような変化を示している。

|

|

可逆的の変化が少ないため、変化を具体的に調べるために二回目の加熱、冷却以降を拡大したグラフになる。拡大しても微粒子A〜Dはほぼ同じ回復量と減少量を示しており、こちらも回数を重ねるごとに冷却時の発光強度の回復量が、わずかに発光強度が減少している。データが一部欠落しているのは観測時のミスである。しかし、グラフから発光強度が右上がりに変化することが予想される。

|

|

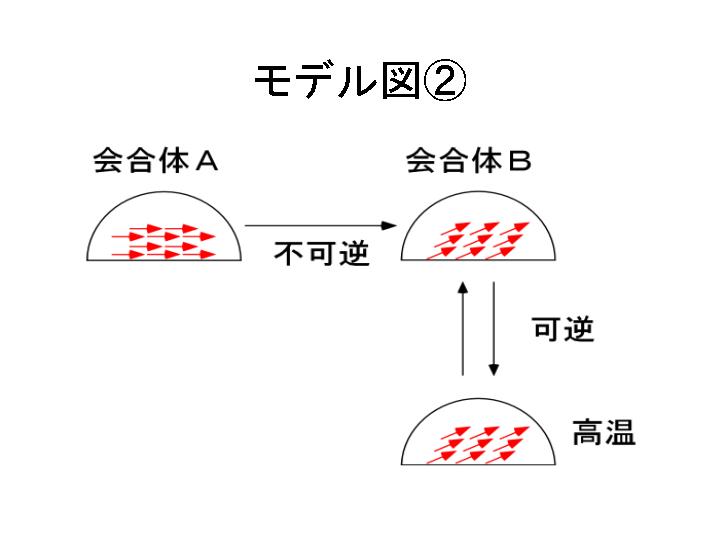

これら実験からRh6Gが形成する会合体には、モデル図のように強い発光を示す会合体Aとあまり発光しない会合体Bの2種類があると考えられ、もし会合体が可逆的な変化を示すのであれば加熱後には会合体Aから会合体Bに変化しても、冷却後には会合体Bから会合体Aへと変化を示すはずである。しかし実験結果から、発光強度が不可逆な変化を示した。このことからディウェッティング法によって作製される会合体は、会合体Aの方でエネルギー的にも準安定なものであると考えられる。それは、加熱前ではガラス基板との静電作用により色素分子が安定できない状態で基板上に配置していると思われるが、加熱よって色素分子が基板との静電作用を上回る熱エネルギーを与えられたことで分子が自由に動けるようになり、エネルギー的に最も安定できる状態へ再配列し、構造が会合体Aから会合体Bへと変化したと考えられるからである。この過程は、1回目の加熱時に構造の変化が殆ど終わっていると思われ、会合体Bへと変化後に温度の加熱と冷却を繰り返せば、可逆的な変化を示し発光強度の減少量と回復量に差はあまり見られない。そして、回数を重ねるごとに冷却後の発光強度の回復量がわずかに減少するのは、酸素によって色素分子が徐々に破壊されている為だと考えられる。

|

|