なぜ人は通訳・翻訳ができるのか!?

意図を読み取り変換するメカニズムを研究

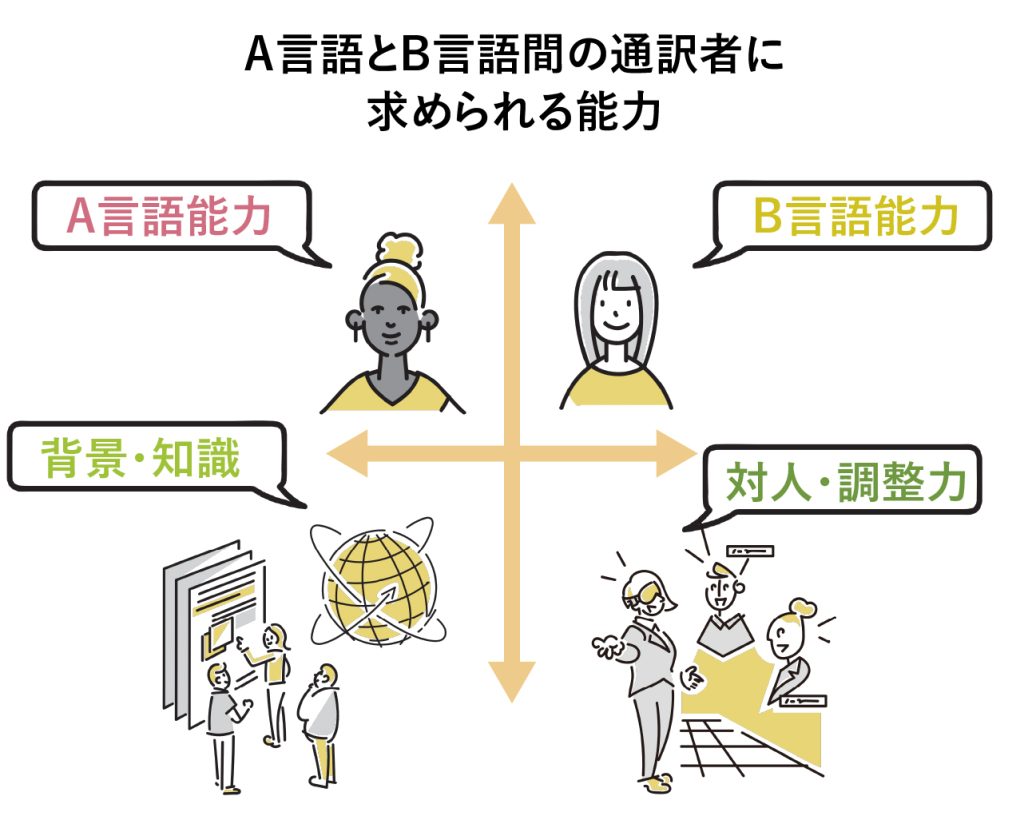

通訳・翻訳は、伝える側のメッセージを理解し受け取る側が正しく理解できるように変換することです。

南津准教授は、人が通訳・翻訳時に行う処理のプロセスを言語学、言語心理学などの理論を使って分析。また、その成果を大学の授業に取り入れて教育効果を探る実証的な研究も行っています。

言葉を理解し発信できる能力

「メタ表示」能力に着目

通訳がいかに難しいかを示す伝説的なエピソードがあります。日米首脳会談で、日本の首相が言った「善処します」という発言が、通訳によってアメリカ側に「実現するよう検討する」という意味に伝わりました。当時の日本の政治用語では「善処する」は何もしないという意味で、約束を守らない日本にアメリカが激怒したというエピソード。

通訳・翻訳では、単語の意味や文法の正しい理解だけでなく、言葉の背後にある経緯、状況、社会的・文化的背景などの理解が重要です。これらは文脈という言い方でまとめることができますが、通訳・翻訳者は言葉が発せられた文脈に沿って話し手・書き手が伝えたいメッセージを推測し、聞き手・読み手に意図が伝わるよう変換して伝えます。

南津准教授は、この通訳・翻訳のプロセスを、ヒトが言葉を理解し発信するときに使うとされる、ヒト固有の「メタ言語能力」に着目して解明しようとしています。メタ言語能力とは、人が話したことからその意図を理解したり、自分の言葉の使い方を客観的に分析でき、駆使できる能力のこと。まさに通訳・翻訳者が駆使している能力そのものと言えます。通訳者としての経験を持つ南津准教授は、言語学や英語教育の研究者や文章表現のプロである記者など多彩なメンバーと共に共同研究も行っており、その成果が期待されます。

映画「タイタニック」は

文脈を読み取る格好の教材

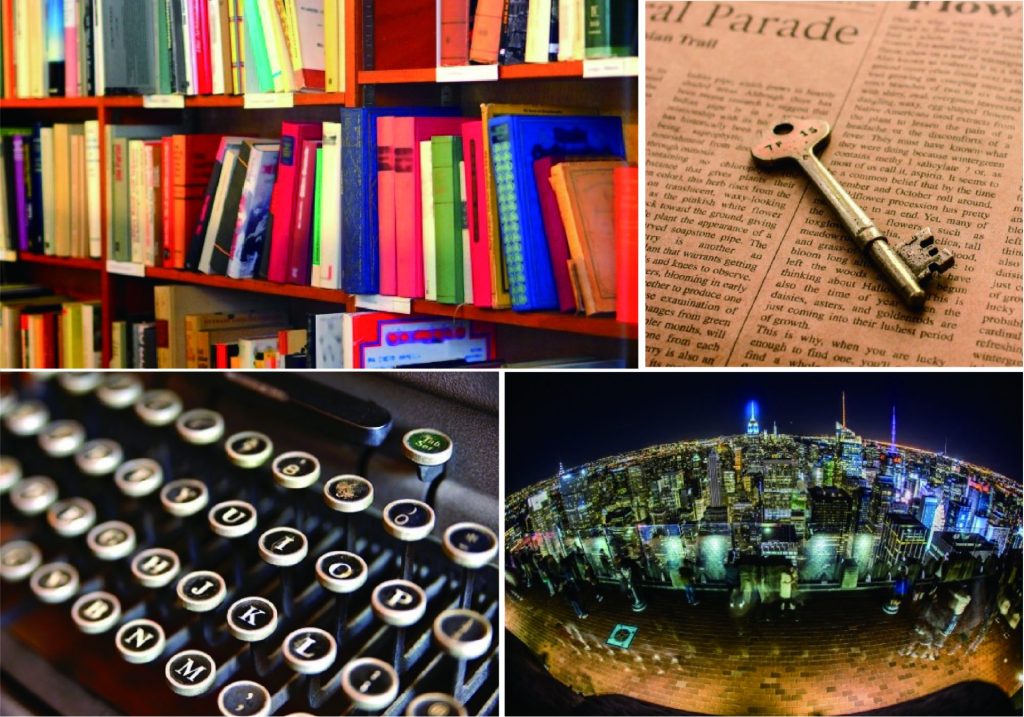

また、メタ言語能力を伸ばすための教育にも取り組んでいます。

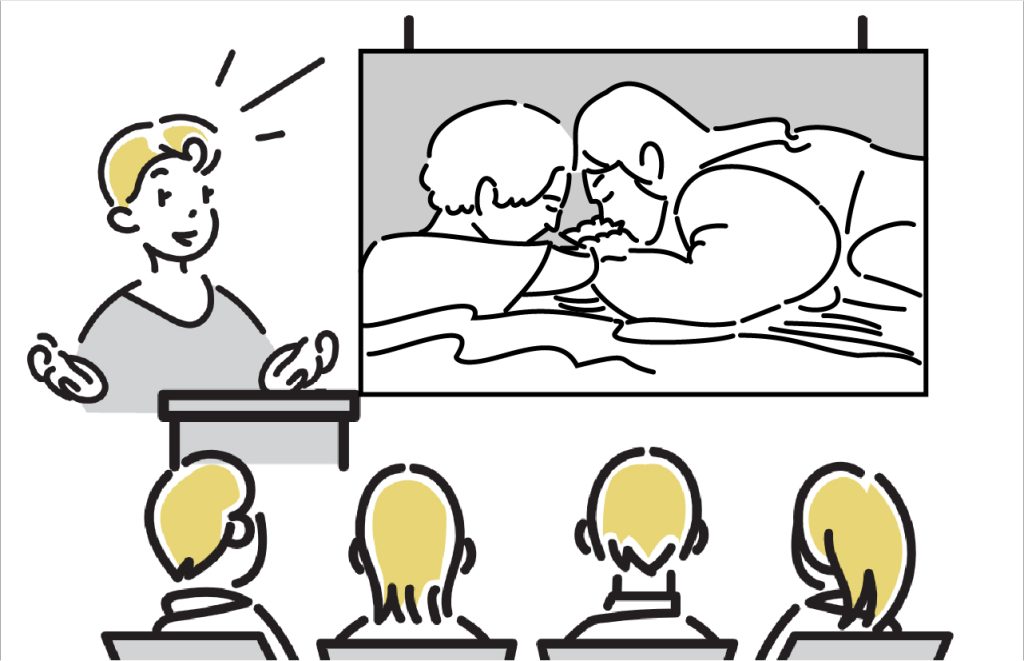

たとえば、授業の中で映画など映像素材に字幕をつけるという演習。会話している人物の表情はもちろん、会話の間や映像など言葉以外の情報も、翻訳の重要なヒントになります。映画「タイタニック」の氷の海に投げ出され死を予感しながら恋人に愛を伝えるシーンを教材に、登場人物の気持ちを的確に伝えられる訳語について議論。

ほかにも、海外のトーク番組などを教材に、相手に会わせて言葉遣いを変えているシーンの翻訳を通じ、ニュアンスの違いが伝わる単語の選び方について学ぶこともあります。

映像を通じて豊富な用例に触れながら、文脈を理解した上でそれに合った訳語に落とし込む能力をトレーニングしてゆく。こうした教育の実践によって学生の翻訳能力にどのような変化があるのかを分析し、メタ言語能力の実証研究にもつなげています。

登場人物の気持ちをどのように言葉で表現するかが問われる.

通訳・翻訳教育で

コミュニケーション力を育てる

メタ言語能力は、コミュニケーションのカギを握る能力です。言葉そのものを理解しても、相手の意図を推測できなければコミュニケーションは成り立ちません。

こうした考え方から、近年、専門職の養成のためではなく、語学教育としての通訳・翻訳教育が注目されています。意図や思いを伝え、理解することに重点を置いた語学教育によって、対話やコミュニケーションに長けた人が育てば、地球レベルの課題解決にも発展が望めそうです。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください