海はエネルギーの源!

海洋の温度差を利用した発電を研究

再生可能エネルギーの中でも、まだまだ未利用のエネルギーが数多くあります。中でも注目されているのが海。

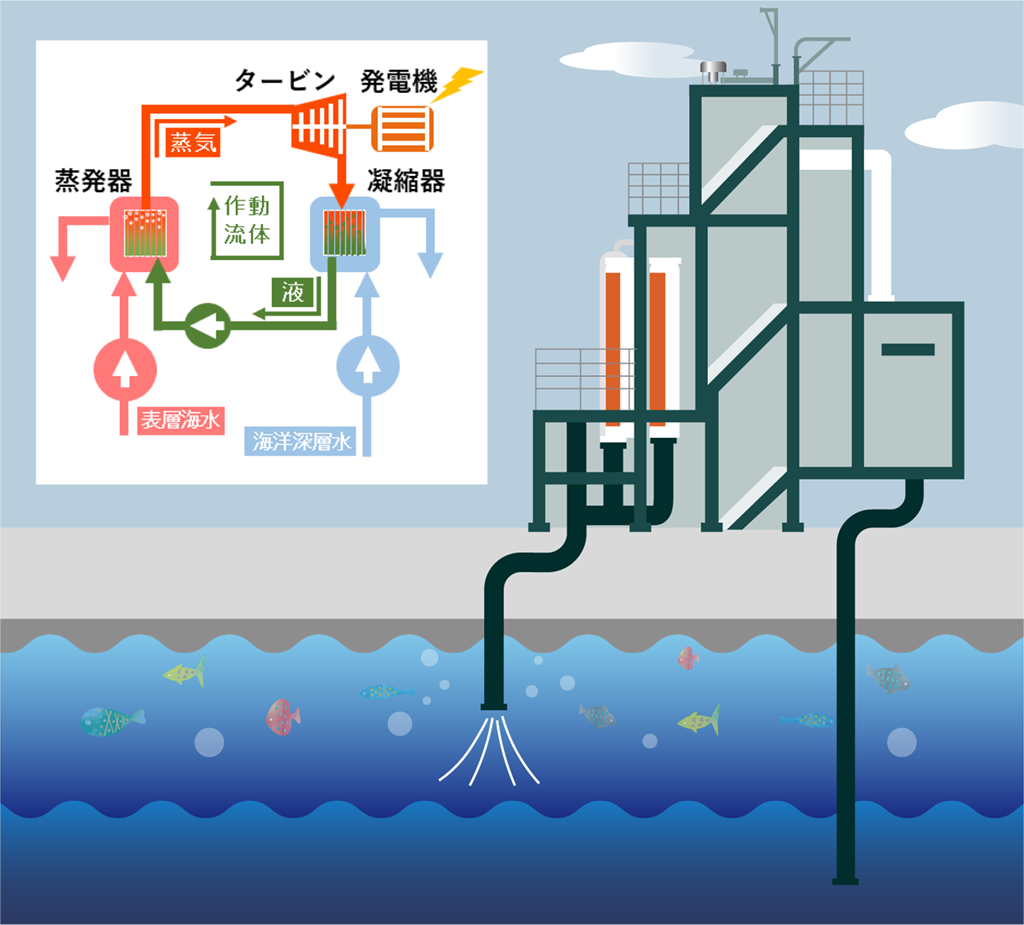

安永准教授は、海水の温度差を利用した発電の技術を研究しています。無尽蔵とも言える海水を資源として活用し、海に囲まれた温暖な島しょ国や地域の生活を豊かにする技術です。

たった20度の温度差で

電気をつくる技術とは!?

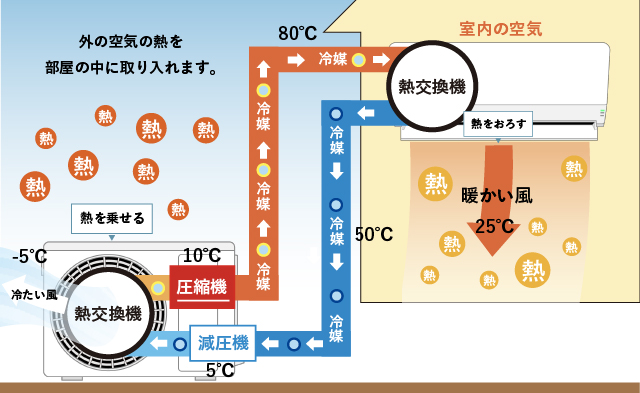

エネルギーは「違い」によって発生します。温度、圧力、濃度などが違うもの同士の間で、同じ状態になろうと移動する力がエネルギーになります。

安永准教授の研究テーマは、温度の違いから生まれるエネルギー。つまり温度差を使った発電です。中でも注目しているのは、海の表層と深層の温度差を利用した海洋温度差発電です。海面表層の25℃~30℃の海水でも、水深約600mになると海水温は5℃~10℃まで低下します。この約20℃という小さな温度差を発電に利用する研究です。

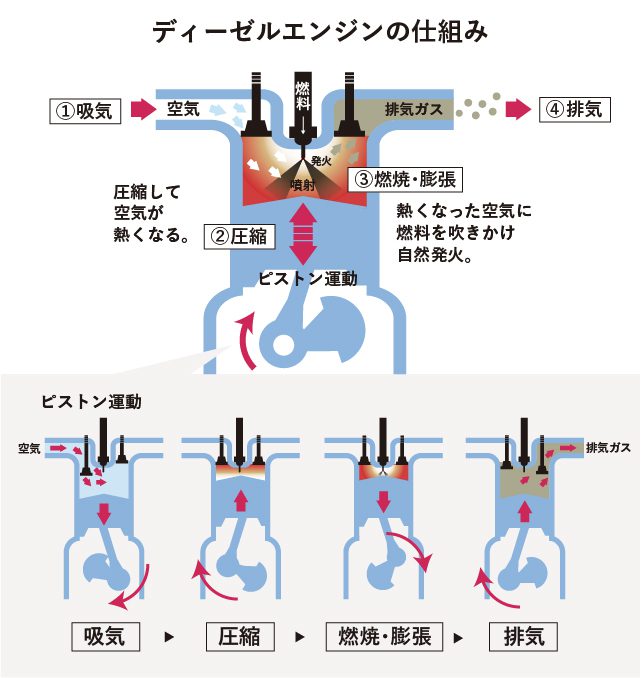

通常、火力や原子力発電では水を循環させて水蒸気の力を利用します。海洋温度差発電は利用する温度差が小さいため、沸騰する温度が低い液体(作動流体)を循環させます。その液体を表層の海水で温めて蒸気にし、その蒸気でタービン/発電機を回して発電します。回転動力となった蒸気は、そのあと深層の海水で冷やされ液に戻ります。このサイクルを繰り返すのが、海洋温度差発電です。

さらに効率よく熱を伝える

熱交換器を開発

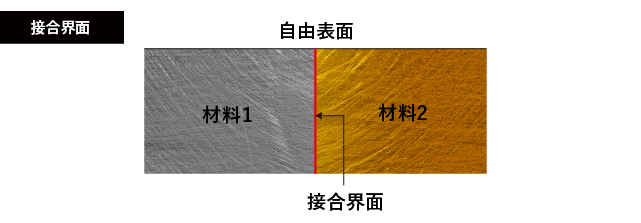

海洋の熱は、太陽熱や風力などと同じように、発電時に温室効果ガスを排出しないため環境にやさしく、半永久的に利用できる持続可能なエネルギーです。一方で、利用できる温度差が小さいため、エネルギー密度が低く、非常に大きな熱交換器が必要という難点があります。そのため、発電量を大きくするには、熱交換器の性能を上げて、コンパクトにする必要があります。このとき問題になってくるのがコストです。海洋温度差発電では、熱交換器内に海水を流すことから、腐食に強いけれども高コストな素材-チタンを使う必要があります。

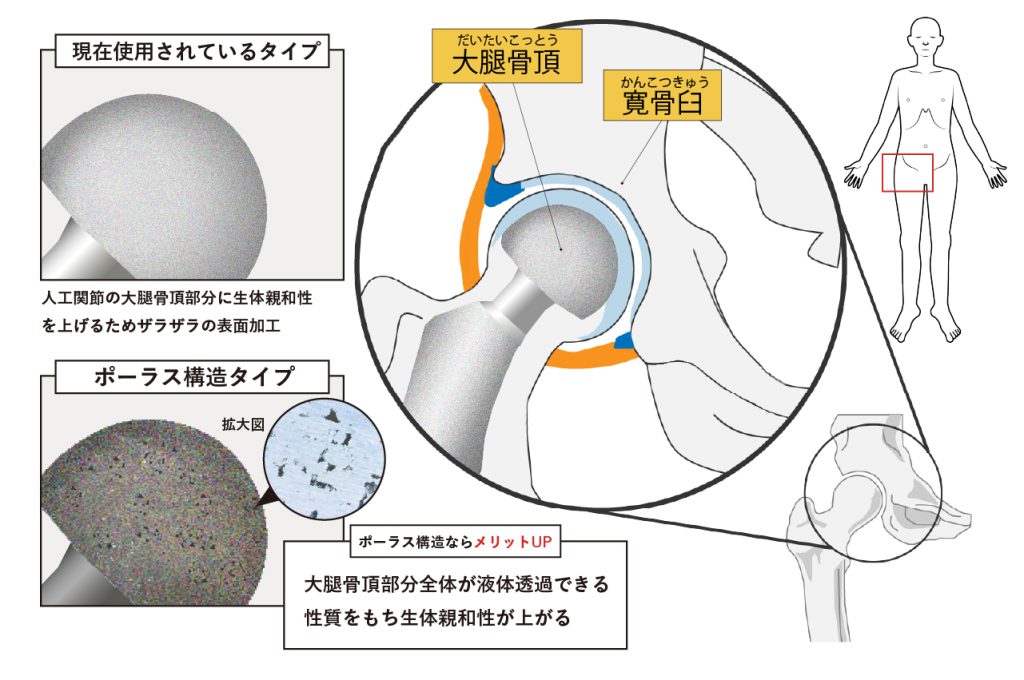

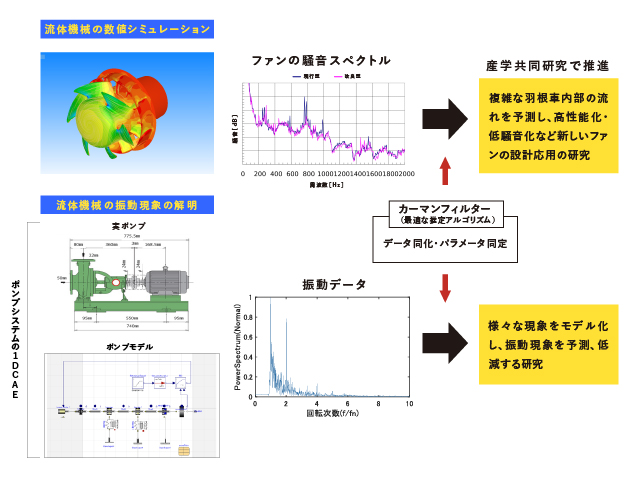

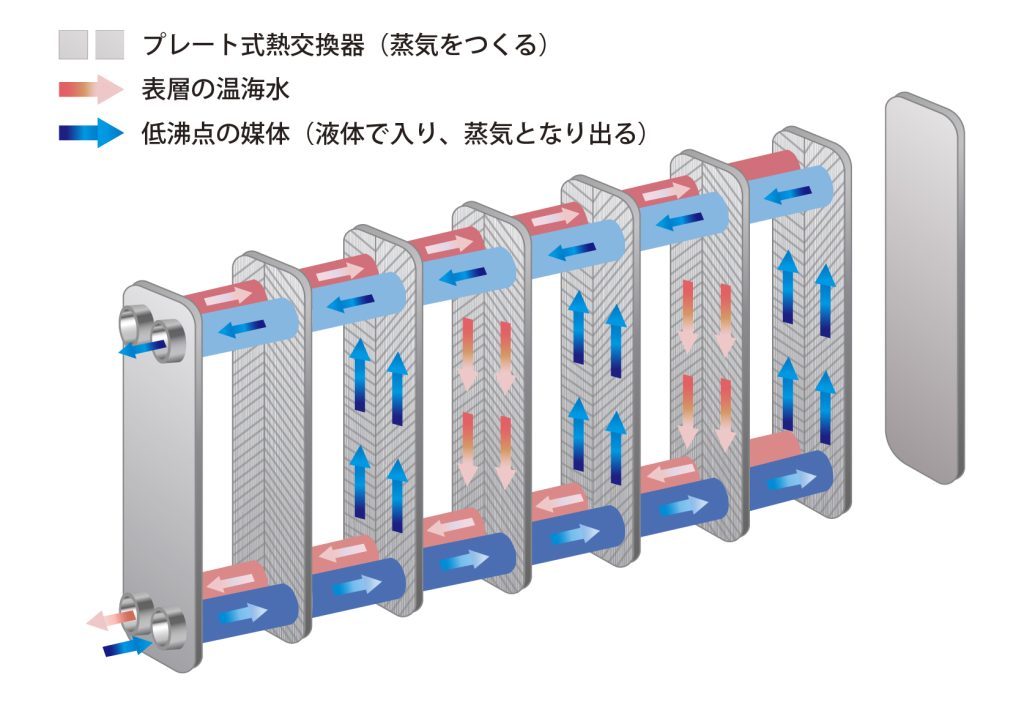

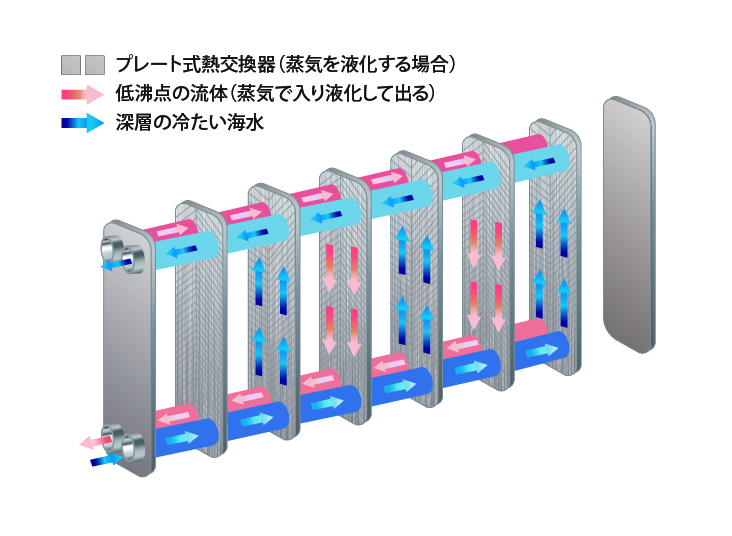

そこで安永准教授は、熱交換能力を上げるために熱交換器の数(伝熱面積)を増やすのではなく、「伝熱効率」に着目し、熱交換器の効率を高める技術を開発しています。伝熱効率を上げるには、スムーズに流れて効率よく熱が伝わるようにすることが重要です。安永准教授は、プレートを何層にも重ねたコンパクトな プレート式熱交換器の形状を研究しています。

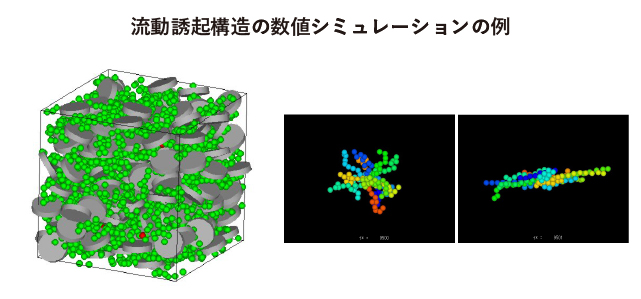

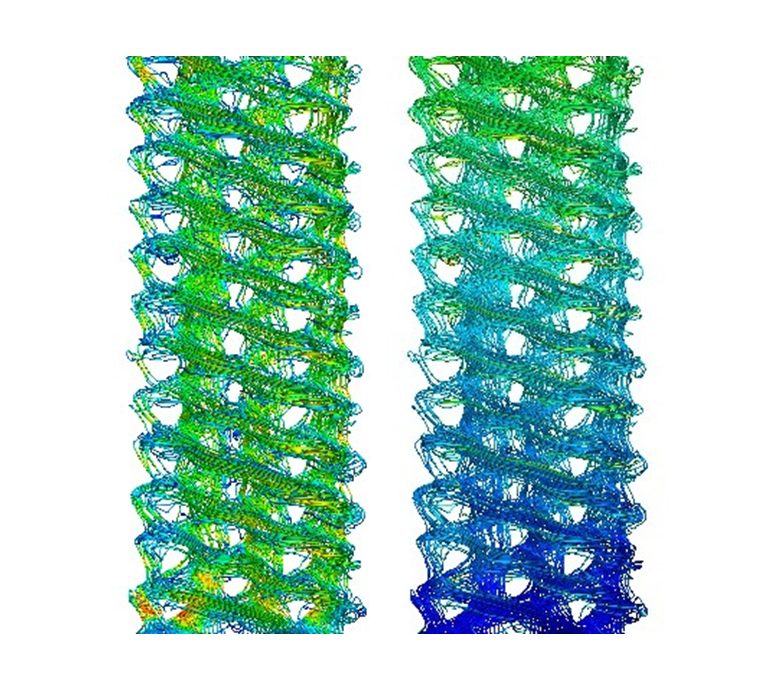

また、伝熱プレートの中を流れる海水の流れにも、効率を高めるためのヒントがあります。海水はスムーズに流れるだけでなく、ほどよく乱れて流れることで伝熱効率が高まるのだとか。安永准教授は、技術的には相反する「スムーズな流れ」と「乱れ」のバランスを取り、最も効率よく熱を伝えるプレートの形状や表面加工をシミュレーションと実験の両面から探求しています。

電気と水を提供する技術で

島しょ国・地域の暮らしが変わる!?

島しょ国・地域では、現状、化石燃料を船で運んで発電し、その大部分を「水」をつくるために使っています。海洋の温度差は、海水の淡水化のエネルギー源としても利用されています。

海洋温度差発電が本格的に実用化されれば、地元で消費する電気だけでなく他に回せるだけの電気も作れるようになり、新たな資源が生まれる可能性も十分あります。電気と水、新たな産業など、この研究は温暖な地域の島しょ国・地域の未来を創造する技術として期待が集まっています。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください