人々を笑顔にする

公共空間・公共建築とは

公共空間や公共建築には、多くの人々にとって快適で使いやすいものであることが求められます。では人々の声をどのように聞き、それをどのように実現させればいいのでしょうか。

寶珍講師は公共空間の建築設計に必要な、人間の行動や心理の視点から空間や建築をいかに計画・設計するかを研究しています。

公共空間は誰のもの!?

利用者が参加する建築計画

公園やオープンスペースなど公共空間や公共建築はみんなのものです。みんなのものなら自分のものでもあるはずですが、実際には、利用者の一人としてその場所のあり方について意見を述べる人はそれほど多くありません。みんなが望む空間づくりをどう実現させるのかは、公共空間や公共建築の計画における大きな課題です。

寶珍講師は、ゼネコンの設計部などで建築の計画・設計を数多く手がけてきました。建築計画とは、設計の前に利用者のニーズや意図を十分に汲んで、その場が果たす役割や機能を見出し、設計の方向性を固めるプロセスのこと。この実務経験から、利用者の暮らしや行動を軸に、公共空間や公共建築に求められているものを探り、最も望ましい「かたち」を見つけ出す手法を研究しています。

ファースト・アプローチは、利用者から意見を聞く「ヒアリング」です。なるべく対面で直接対話し、真意をとらえる工夫をします。その際のポイントは「理由」を尋ねることです。たとえば「椅子がほしい」という意見があれば、その理由を聞きます。「帰りに一休みしたい」「待ち合わせできる場所がほしい」「買い物の間、子どもを見ておける場所がほしい」など。「椅子」そのものの議論の前に「椅子」を求める理由を聞くことで、ニーズが見えてきます。そうすれば、「かたち」として「椅子」を提案する以外にも、例えばオブジェや座れる階段など、他の「かたち」が見えてくることもあります。利用者の隠れたニーズを汲み、空間に求められる機能やそこでの利用者の暮らしを描くことがポイントです。

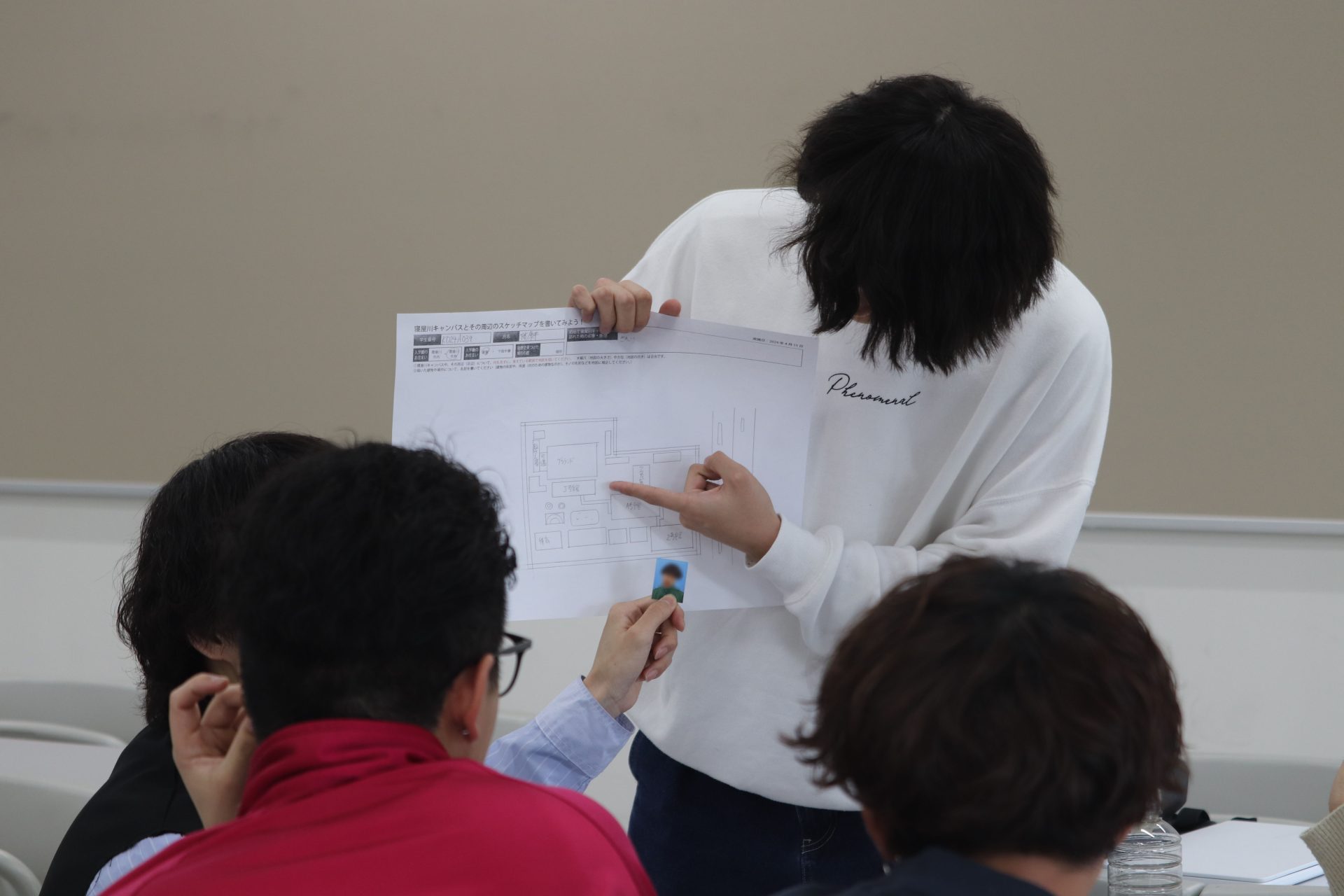

現在手がけているのは、滋賀県草津市にある南草津駅周辺の広域エリアをリニューアルするプロジェクトです。ヒアリングだけでなく、駅の利用者と一緒にまちを歩き、現状を調査した上で、模型を使って「このエリアで何をしたいか。そのためには、どのような居場所が必要か。」を表現するワークショップを実施。手を動かしながらイメージをふくらませたり、なぜその形がよかったのか言語化したりするプロセスを通じて、このエリアやまちづくりへの関心を高めてもらうのも大きなねらいです。

人は空間をどう認識するのか

数値解析で人の感じ方を科学する

また「人がある空間をどのように捉えているのか」「その空間でどう過ごすのか」「その空間をどう感じるのか」など、人間と空間の関係をデータから分析する研究も行っています。このうち「空間をどのように捉えているのか」は、空間認知に関する分野です。

寶珍講師は、人間の空間認知が“人が町に愛着をもつカギ”になると考えています。例えば、公園を歩いた時に「空間のまとまり」と感じた部分を図にし、その際のきっかけとなった視覚的な要素(樹木、ベンチ、芝生と舗装部分の境界など)を記入してもらう実験を行い、「空間のまとまり」の種類や、何をきっかけにその空間を感じたのか分析しました。

その結果、並木道を見たとき、細長い道のような空間と感じる人もいれば、木と木の間の小さな空間と感じる人もいるなど、個々のとらえ方は千差万別でしたが、収集した図をデータ化して解析したところ、対象地における「空間のまとまり」は数種類に分類されました。この解析によって、高い木のように視界を優しく遮り空間を区切る要素や、舗装と芝など床材の切り替わりなど、その要素によって「空間のまとまり」の感じ方の違いも見えました。 公共空間や公共建築は個人住宅などとは異なり、不特定多数の人が利用します。そのため、計画や設計には「お気に入りの空間」「記憶に残る居場所」など多くの利用者が感じる内容や、人それぞれの主観的な価値をどう加味するかが重要です。寶珍講師は研究を通して、公共の空間・建築における人間の行動(アクティビティ)や認知に関するデータを客観的に分析し、その結果をもとに利用者と対話しながら計画に活かしています。公共空間や公共建築プロジェクトと利用者をつなぐ上で、重要な役割を果たすことが期待されています。

学生がお互いのスケッチマップを比較して,空間認知の違いや共通点を実感

リアルもバーチャルも!

空間の豊かさをデザインする未来

公共空間や公共建築が目指すのは利用者が望むアクティビティを許容するデザイン。さらに広げて考えると、現実の空間だけでなくバーチャルの世界でも、あらゆる空間はデザインを通して人を心地よくできると言えそうです。

ただ、笑顔の元になるのは、実際に人と会って話したり、お茶を飲んだりした経験や、そのとき五感が感じた空間の記憶にあるのかも。目の前にあるリアルな空間を豊かにデザインすることは、笑顔あふれる未来への布石となるかもしれません。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください