戦争はなぜ起こるのか

文学・教育から戦争を考える

多くのひとが戦争に反対し、平和を求めているはずなのに、戦火はいまも絶えません。戦争とはいったい何なのでしょうか。本来みなで知恵を絞って考えなければならないような問題が、戦時下においては、巧妙に隠蔽されてしまいます。戦争がいったんはじまると、平和について語り合うことすらできなくなります。なぜそうなるのでしょうか。

松田准教授は、文学や教育の観点から、戦争と言語表現の関係を検証しつつ、「なぜそうなるのか」を追究しています。

アガサ・クリスティやカズオ・イシグロに

「戦争」を読む

松田准教授は、文学研究においては「書かれていることだけでなく、書かれていないことも重要な論点になる」と考えています。文学者や作家は、社会の中で何がどう動いているのかを見つめ、描き出します。戦争についても、作家たちは新聞などのメディアが伝えるのとは違うかたちで表現してきました。作家は読者にもっとも伝えたいことを、比喩表現を用いたり、場合によっては「書かない」ことで表現したりします。逆に、作家自身の「思想」を図らずも語ってしまっていることもあります。ですから作家と戦争の関係は、数十年経ってからようやく見えてきた、なんてこともよくあります。

ミステリーの女王として知られるアガサ・クリスティも戦争の影響を受けた作家のひとりです。クリスティは、第一次世界大戦のときに救急看護奉仕隊に志願し、病院で働きながら調剤の知識を身につけました。この経験がやがて彼女のミステリー小説における毒殺シーンとして結実します。

カズオ・イシグロ『浮世の画家』などもやはり戦争との関係を抜きにして語ることはできません。カズオ・イシグロの父、石黒鎮雄は海洋学者として有名ですが、戦時中、彼の上司であった湯浅光朝博士が風船爆弾という兵器に欠かせない高層気象観測器(ラジオゾンデ)の第一人者であったことから、鎮雄もまた何らかのかたちでその研究に携わっていたと考えられます。風船爆弾の工場があった小倉は、原子爆弾のターゲットにされたとしても不思議ではなく、天候の関係で長崎に原子爆弾が投下されたとするなら、鎮雄の後悔は想像を絶するものであっただろうと推測できます。というのも鎮雄の妻とその父(カズオ・イシグロの母と祖父)が長崎にいたからです。

鎮雄は戦後、戦争に協力したことを悔やみ苦悩したのではないでしょうか。その心情を息子に打ち明けたかどうかまでは分かりませんが、家族なら折にふれ察するものがあったのでは、と思われます。作家自身は語っていませんが、松田准教授は「『浮世の画家』は、この父の姿がモチーフのひとつになっていたのでは」と考え、作品に残された戦争の痕跡を探っています。

敗戦国、日本の子どもたちは

「墨ぬり教科書」で何を学んだか

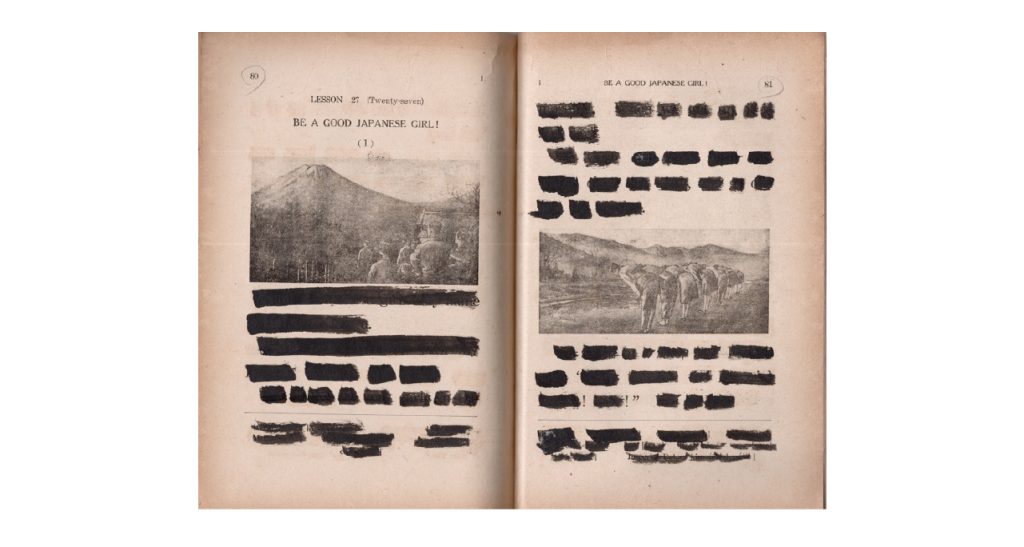

松田准教授は「戦争と教育との関わり」についても関心を向けています。敗戦直後、日本の教育現場では、軍国主義的な部分を墨で抹消した、いわゆる「墨ぬり教科書」が使われました。昨日まで「絶対に正しい」とされた教科書の言葉を、同じく昨日まで「絶対に正しい」とされた教師の指示によって、抹消しなければならなかった児童・生徒たちは、教科書や教師が決して「絶対に正しい」ものではないということを思い知らされました。松田准教授は、「絶対」というものの不確実さを体現しているのが「墨ぬり教科書」である、と指摘しています。

敗戦直後からGHQの宣伝によってたちまち世間を席巻した「民主主義」ですが、松田准教授の調査によって、その背景が徐々に明らかになっています。戦時下においては、アメリカの教育も当然ながら軍国主義的なものになっていました。戦車や戦艦の写真、あるいは戦意高揚的な文言は、戦時下に使用されたアメリカの教科書にも見られたのです。だからといって、戦時下日本の教育が批判を免れるわけではない、と松田准教授は注意を促します。

アメリカの「民主主義」には学ぶべき点もたくさんあります。たとえば、アメリカ政府から「兵士や労働者として生産性の高い人材を育成するため、英語四技能を徹底的に修得させる」よう指示された英語教員のなかには「それだけでは単なるロボットを育成するに過ぎなくなる」と考え、そこに「考える力」を加えた五技能で教育にあたった者もいました。

アメリカは「民主主義」の国とされていますが、ネイティブアメリカンやアフリカ系アメリカ人などに対して「非民主主義」的な政策をとったことも事実です。松田准教授は、こうした歴史を踏まえながら、アメリカの「民主主義」がどういう性質のものであったのかをとらえ、人や社会と戦争についての考察をさらに深めていこうとしています。

「宮城遥拝」に関する英文が墨で抹消されている.松田准教授は全国の図書館,博物館,資料館,公文書館などの所蔵資料を調査し,墨をぬって文言を伏せた教科書の現物にあたるとともに,郷土資料(学校日誌,教育史,学校史,地方紙など)で戦中から戦後にかけての状況を調べ,当時の教育現場における「空気」を読み解こうとしている.

新制中等学校で使用された社会科の教科書.戦後日本の教育は「民主主義」一色に染まり,アメリカの「民主主義」を批判的に考察しようという動きは当初ほとんど見られなかった.松田准教授の調査によって,戦時下のアメリカで使用された教科書にも,戦車や戦艦の写真や戦意高揚的な文言が見られることなど当時のアメリカの社会の実態が明らかになった.

みんなのための「民主主義」

社会をよくするためにどう使う?

民主主義は平和な社会を築き上げる上で不可欠な概念です。ただ民主主義の定義は国や地域、社会体制によって異なるため、国際社会において「ひとつの民主主義」を共有することが難しくなっています。もし民主主義なるものがあるとすれば、それは今ある「民主主義」を批判しつづけるものになるでしょうし、ひとつの思想や価値観が全体化しないように注視しつづける仕組みになるはずです。

松田准教授は「民主主義とは何か」を問うよりも、民主主義を「現在進行中のプロジェクト」としてとらえ、そのプロセスのさなかで社会の問題と向き合っていくことが大切なのかもしれないと考えています。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください