思考や認識の力が危ない!?

外国語学習はなぜ必要か

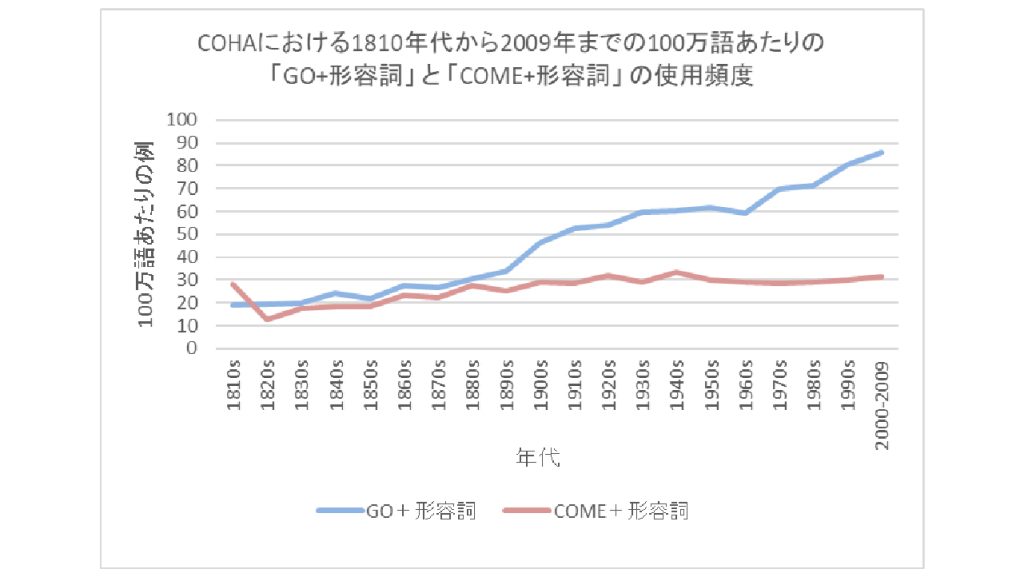

言語の最も大きな特徴は「線形性」です。1つ1つの言葉が、ルールに従って順番に線上に並びます。このルールには言語ごとに決まりがあり、その法則に従わなければ言葉によるコミュニケーションはできません。

立本准教授は、外国語学習を通して母語とは異なる言葉にふれ、その法則性を体験することで「異なる文化や思考の表現法」を理解する多様性を身につけてほしいと考えています。

発信側と受け取る側が

共同で作り上げる言語の世界

言葉を発するとき、私たちは伝えたい内容が複数ありそれが同時に存在していても、規則にのっとって順序をつけなければなりません。名詞や動詞に、どんな「て」「に」「を」「は」を付けて、どう並べるかで内容も意味も大きく変わってきます。

逆に、受け手として話を聞くときは、言語の並べ方が一定の法則にのっとっていない場合、伝えられた言葉の意図を読み取ることができません。また、複雑な構造をした文章であれば、一つのセンテンスを前後のセンテンスとともに同時に把握しなければ、相手の意図が理解できなくなります。こうした言語の本質(辞構造)は、私たちの思考や認識に深くかかわっています。

立本准教授は、精神科医や言語学者などの研究から、今の時代に受け入れられている言語表現は、短く簡単なものが原則になっていると指摘しています。また、人びとが文章を一つのまとまりとしてとらえられず、一語一語区切って読み、文脈の中で理解できないケースがあることについても問題視しています。文法則と対峙し、言葉と真剣に向き合わないことは、思考や認識に悪影響があると考えられるからです。

立本准教授は、外国語教育の価値の一つは、実はこの部分にあると考えています。外国語学習では、母国語のように思ったことをすぐに表現できないというジレンマがあり、常に、意識的に、言葉がもつ法則性と向き合うことになります。文構造を意識しながら、伝えたいことがどうすれば伝わるのかを時間をかけて考え、言葉を組み立てるという経験は、私たちが自分と他者の世界を理解し、自分が何者で、世界とどうかかわっているかを理解するプロセスでもあるのです。たとえ学んだ外国語を使う機会がなかったとしても、たとえAI翻訳がどれだけ進化したとしても、外国語学習を通して経験する「言葉を前にした葛藤」や「思考を表現するプロセス」は、人が生きていく上で重要な経験になるのです。

文学って何だ?

作家の目で世界を見る体験とは?

立本准教授は、文学理論についても研究しています。文学理論とは、文学作品のテーマ・読み方や作家について掘り下げるのではなく、文学とは何か、文学の構成、文学の目的などを考える分野です。

立本准教授が着目するのは、言語から見た文学の形です。人にとって認識可能な文学とはどのようなものなのか、人々が受け入れている物語の中にある共通したパターンなどについて検討しています。さらには因果関係に基づいた筋の通った物語を求める人間の気持ちがもたらす現象、たとえば陰謀論などにも注視しています。

文学には、書く人だけに見えている因果関係で世界のあり方や物事のつながりを示す可能性があると立本准教授は考えています。文学が社会を描いていると感じるとき、私たちは作品世界を自分の社会を見る目にあてはめて納得しているのかもしれません。また、作家・文学者のフィルターを通して社会を見ることで、ものの見方が変わるような体験ができるかもしれません。人間にとって文学や言語とは何なのか? 立本准教授は、実際の社会動向を敏感に汲みながら考察を深化させています。

言葉は宇宙

その美しさを知るために対話する

私たちは否応なく、すでに存在している言葉の中に生まれ落ちます。その意味で言葉は私たちにとって、一種の制約・制限です。しかしその制約・制限の向こうにこそ表現の自由、表現されるものの美しさはあります。

立本准教授は「言葉は世界の見方、ものの見方です。どんな言葉にも民族や社会、一人ひとりのものの見方、つまり宇宙が表され、どの宇宙も美しく、唯一正しい宇宙というものは存在しない」と言います。その美しさにより深く触れるためには、言葉を知り、対話することが鍵となるのです。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください