流体力学の知見を

美しく安全で快適な環境づくりに生かす

中田研究室では水や空気などの運動を研究する流体力学の知見を生かし、住まいの快適な環境づくりに取り組んでいます。なかでも興味深いのは、ホテルやレストランなど商用空間を演出するインテリア・キャンドルに、省エネや防災の視点を取り入れ、実用性を高めるユニークな研究です。

華やかな炎のインテリア

カップキャンドルの安全性や課題解決にアプローチ

近年、日本でも癒しのインテリアとして定着しつつあるキャンドル。大きめのガラス・カップに蝋を入れたカップキャンドルは、独特の雰囲気を演出するインテリアとして、ブランドホテルやレストランなどの商用空間に取り入れられています。また、こうした大きな空間演出とは対照的に、薄い金属カップ入った小さなティーライトキャンドルは、ティーポットの保温やアロマオイルの加熱などに使われています。

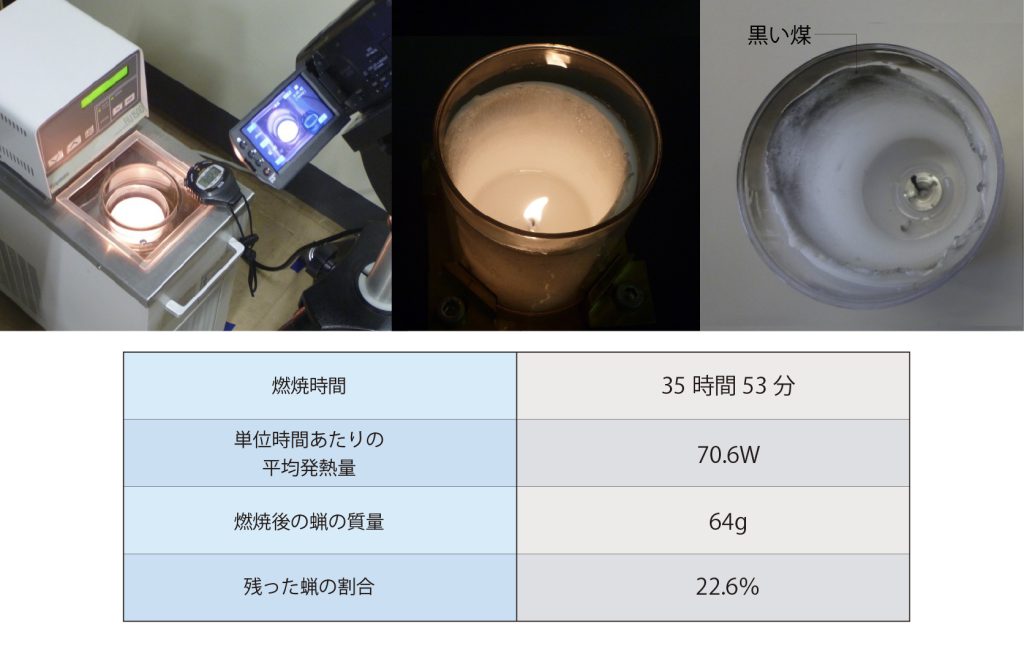

私たちの日常に浸透しつつあるキャンドルには、火災のリスクだけでなく、SDGsの視点からは、すすや燃え残りといった課題があります。いずれも、炎が不安定にゆらぐことで発生する問題です。

中田研究室では、流体力学の視点から、炎のゆらぎが生むさまざまな問題やリスクを回避するべく、研究に取り組んでいます。

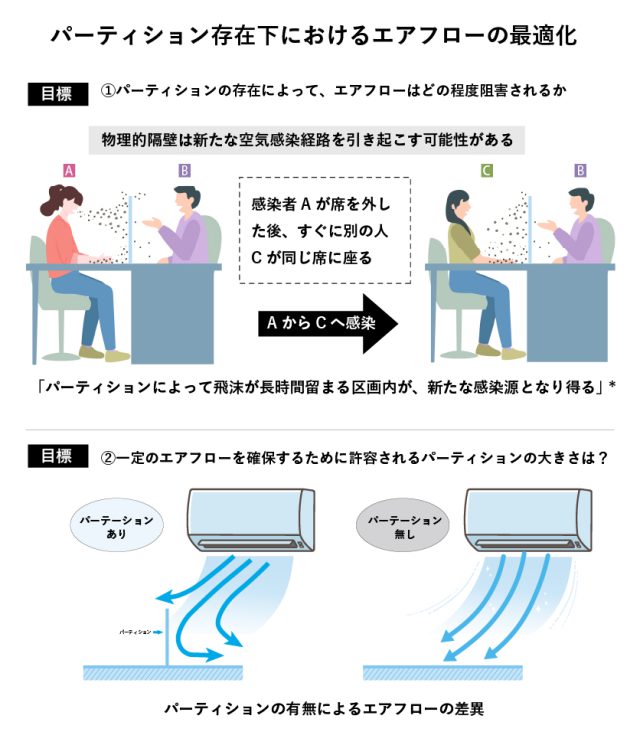

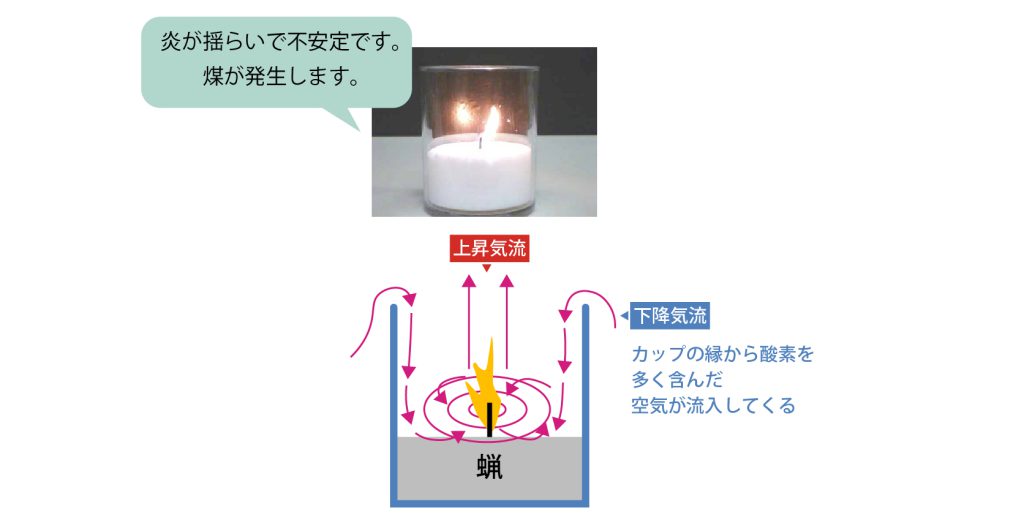

カップキャンドルのゆらぎは、燃焼に必要な空気(酸素)がカップの縁から流入する際に生まれる下降気流と、キャンドルの熱によって生まれる上昇気流が入り混じり、カップ内の気流が不安定になることで発生します。研究室では、カップ内の気流の流れを実証するとともに、市販のカップキャンドルに簡単に装着でき、かつ、カップ内の気流を安定させられるアタッチメントの開発に取り組んでいます。

燃焼に必要な酸素がカップの縁から流入し,下降気流が発生.そこに炎の熱によって生まれた上昇気流が加わり,小さなカップの中では気流が複雑に逆巻く.

ビデオカメラを使って自然燃焼を映像で記録.キャンドルに火を灯してから自然に消火するまでを録画し,発熱量やカップの内側に残るすす,燃え残り量のデータを記録.

熱流体解析で目に見えない気流をとらえ

安全で環境にやさしいインテリアを開発

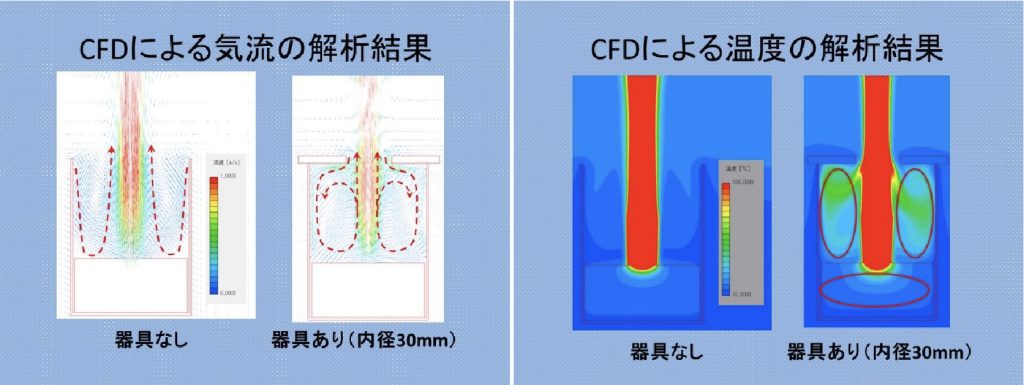

炎のゆらぎ自体は熱流体力学で説明できますが、アタッチメントの開発では、目に見えない気流の動きをコントロールするための要件を特定しなくてはなりません。

中田研究室では、さまざまな実験を重ねた結果、炎を安定させるためには、カップ内の気温を上昇させて蝋の融解を促すことが、重要なポイントであると特定。市販のカップキャンドルにも、簡単に装着できるアタッチメントを試作しました。

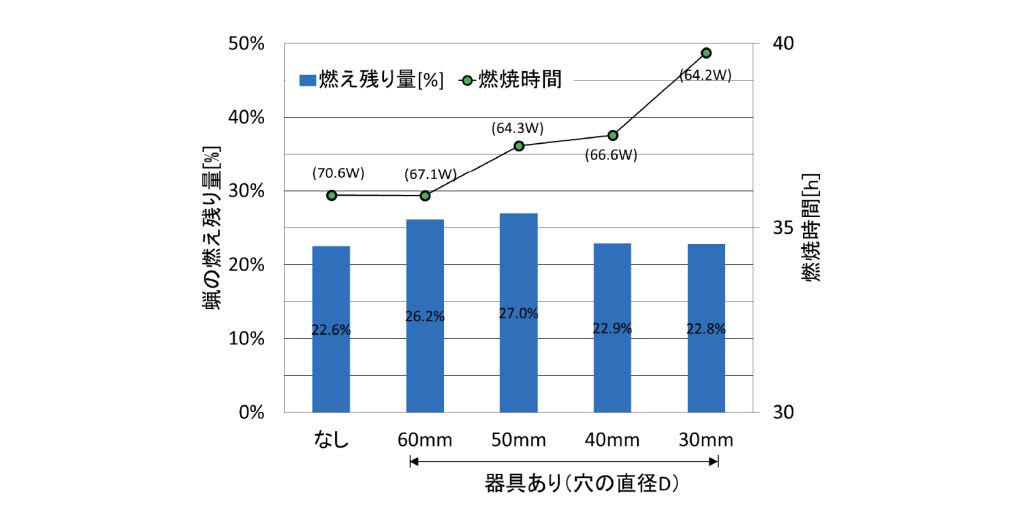

ドーナツ型のデザインは、カップの縁から流入する下降気流をコントロールし、カップ内の気流を安定させて、カップ内の温度を上昇させる機能があります。また、アタッチメントの中心穴についてもφ30,40,50,60mmの4タイプを試作。燃焼実験の結果、φ30mmで設計したものが、最も燃焼時間が長く、燃え残りの量も少なくなることがわかりました。さらに、熱流体解析ソフトウェアでカップ内の気流と気温を解析。アタッチメントの装着により、小さなカップの中では、炎を安定させるのに有効な対流が発生していることを確認しました。

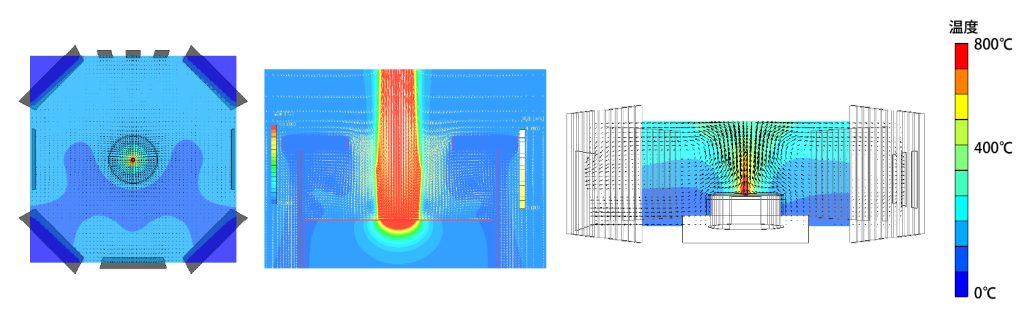

中田研究室では、このカップキャンドルの課題解決を皮切りに、ECOで安全なさまざまなインテリアを開発しています。たとえば、ティーライトキャンドルを使った鉄瓶ウォーマー兼茶香炉。熱流体解析によって、ウォーマー内部の保温効果を最も引きだせる形状を模索、デザインしています。

アタッチメントを装着することで,炎のゆらぎをコントロール.ドーナツ型の中心径が変わると,カップの中の気流や気温が変化することを実験により検証.

自然燃焼とアタッチメント装着時の炎のゆらぎを画像で比較.

左から,真上から見た時の状態.ウォーマーを横から見た時の熱流体の動き.右は,ウォーマーで囲われた内部の温度変化と気流の流れ.

自然との協調をサポートする技術で

季節を体感できる空調システムが実現する?

水や空気の動きをテーマとする流体力学。中田研究室では、新たな視点で暮らしの快適さや癒しを実現したり、安全性やSDGsを推進するアイテムを開発しています。

目に見えないところで、目に見えるものをそっとサポートする。実験に基づいた科学的な根拠(データ)と自然の摂理が融合した新しいインテリアには、温度調整や季節の色香、自然界の音色や湿度を体感できる機能が備わっているかもしれません。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください