「現場」の視点を起点に

建物の「つくる」に関する課題を

科学的かつ社会的に探究

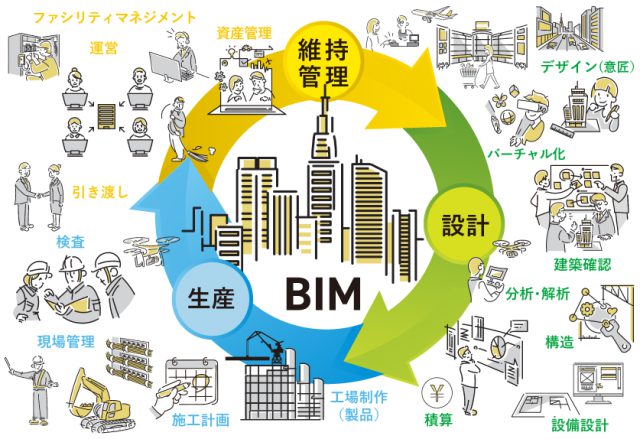

建物を「つくる」技やそのための仕組みに関する知を、理論化・体系化するのが建築生産分野です。現場の課題は工法や材料分野に限らず、建設DX、BIM、サステナビリティ、労働環境など、広域化・複雑化しています。

守谷教授は、建築生産を幅広くとらえ、研究を進めています。

建築中の現場を

地震から守るには

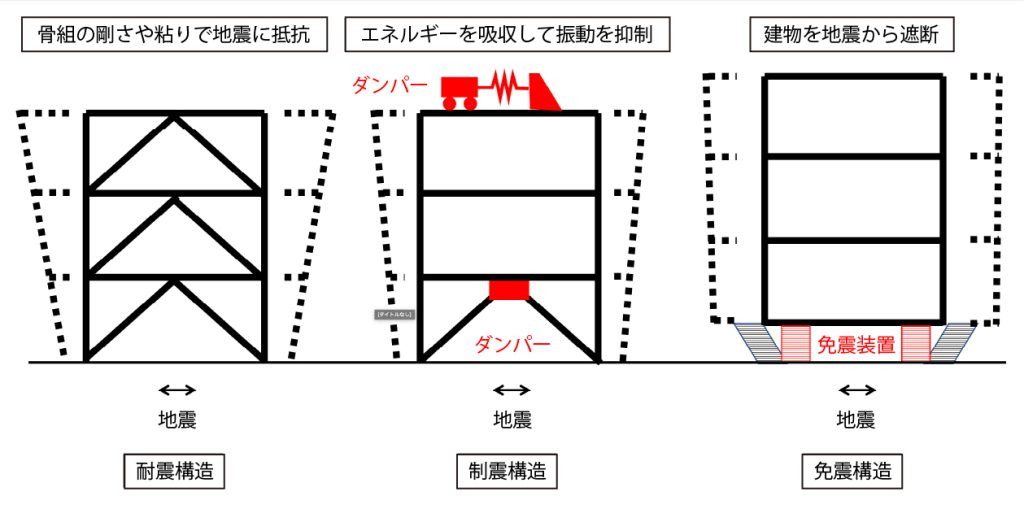

建物は、地震力に対する安全性を確保していなければなりません。したがって、基規準で設計手法や要求性能が定められ、構造計算も厳しく確認されています。一方、建築中の建物については、地震安全性の確認が義務付けられているものの、確認方法は施工者に委ねられているのが現状です。

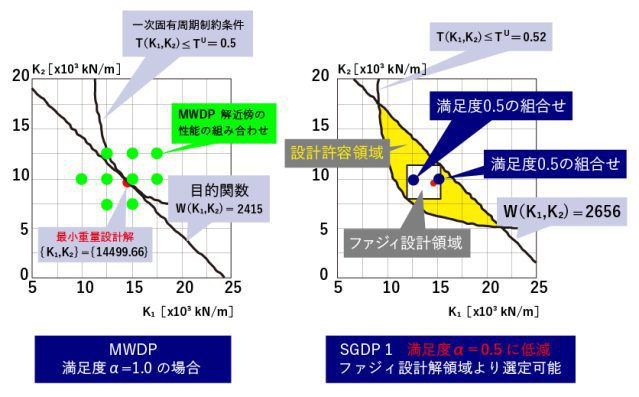

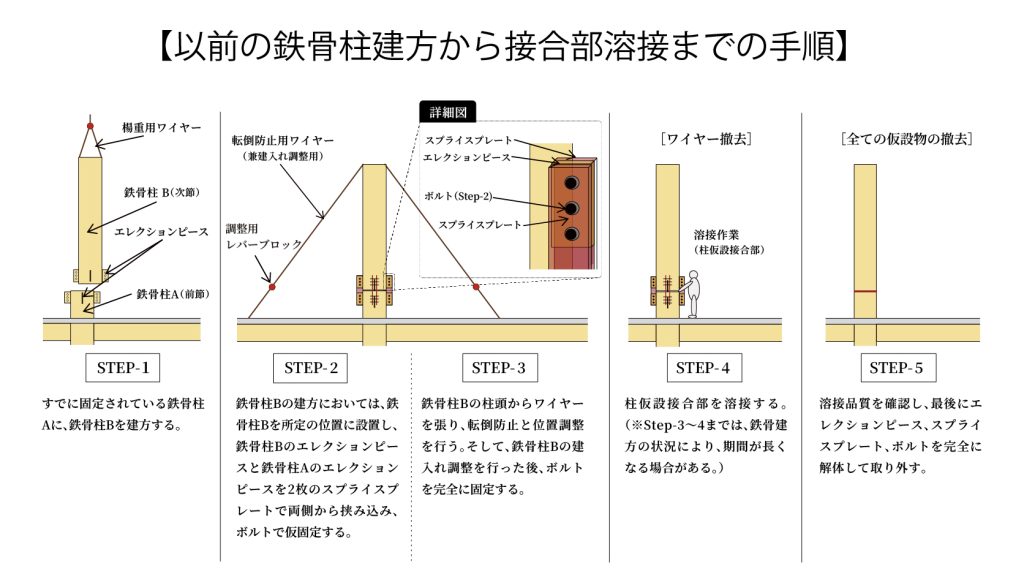

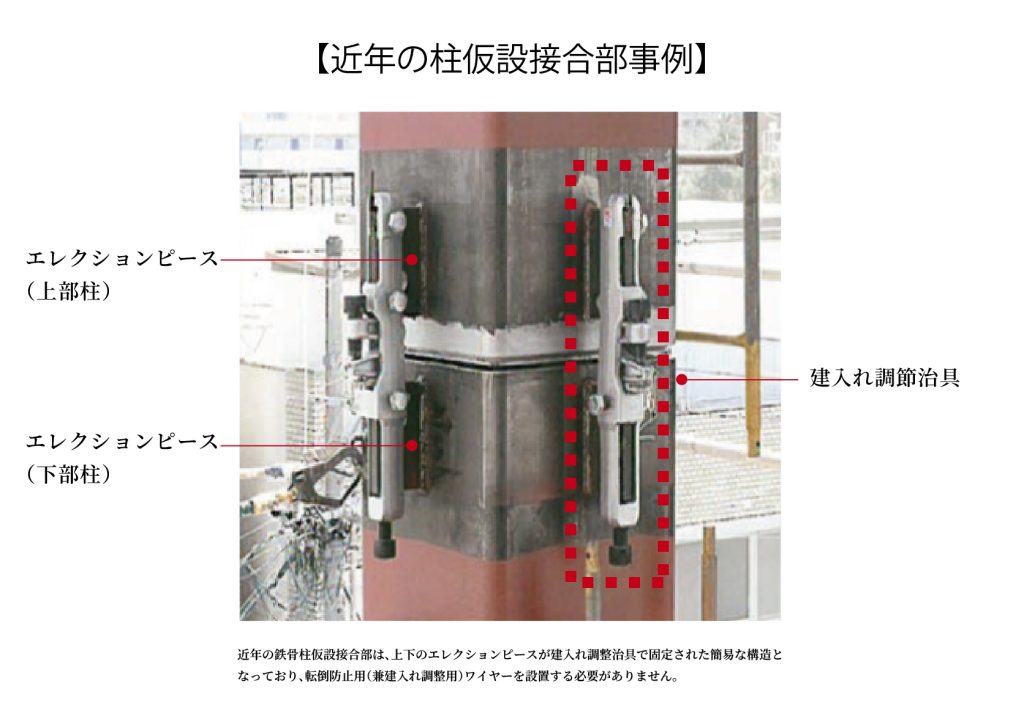

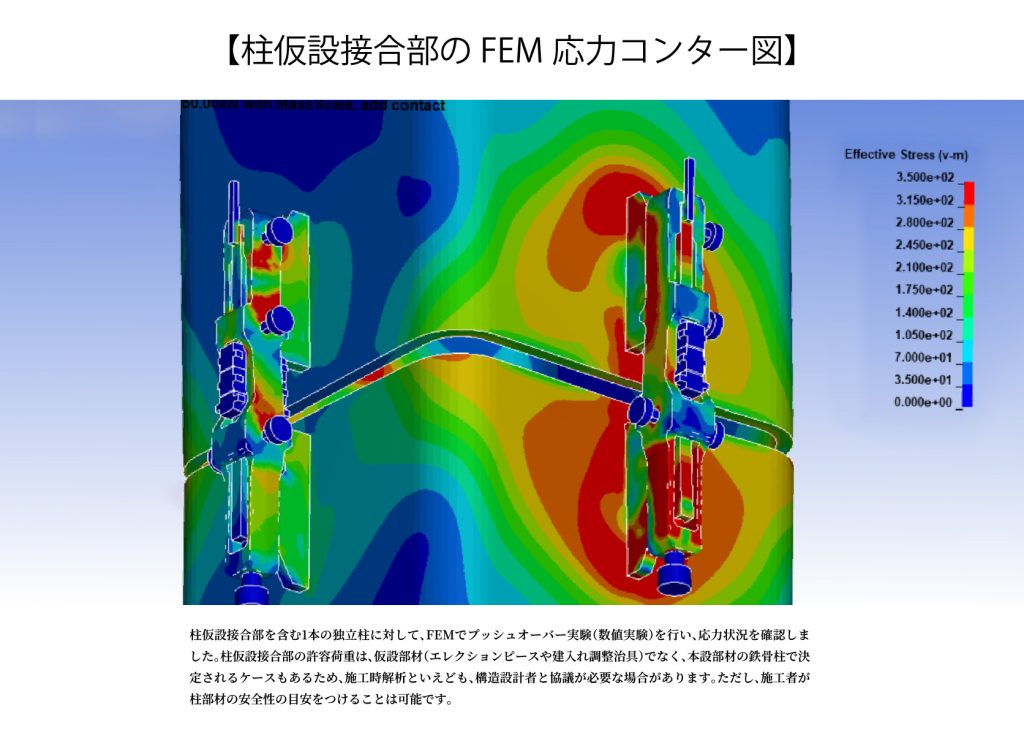

鉄骨造の建物では、鉄骨部材同士を溶接やボルトで接合をしながら、骨組みをがっちりと組み上げていきます。以前の鉄骨柱の建方は、エレクションピースをスプライスプレートで仮固定した状態で、柱頭に張られたワイヤーを使って位置合わせをするのが一般的でした。近年は、このワイヤーを設置しなくても上下の鉄骨柱を一体化した状態で位置合わせができる建入れ調整治具を用いた鉄骨建方ワイヤーレス工法が主流となっています。守谷教授は、この工法における柱仮設接合部の地震安全性について、新たな評価法を研究しています。

鉄骨建方は、建築中に地震が起こった場合、重大な災害を引き起こす可能性が大きい工程。守谷教授の研究は、より高いレベルの安全性確保につながることが期待されます。

材料・工法・品質・安全・契約・社会環境…

広い視野が求められる建築生産マネジメント

守谷教授は、30年以上、大手ゼネコンで海外を含む数多くの建築プロジェクトに幅広く従事し、建築生産、施工計画、PM、CM、契約・補償、コンクリート材料などに関する専門的な知見を蓄積してきました。本学では建築の最前線で培った問題意識をもとに、建築生産マネジメント分野の研究・教育を展開しています。

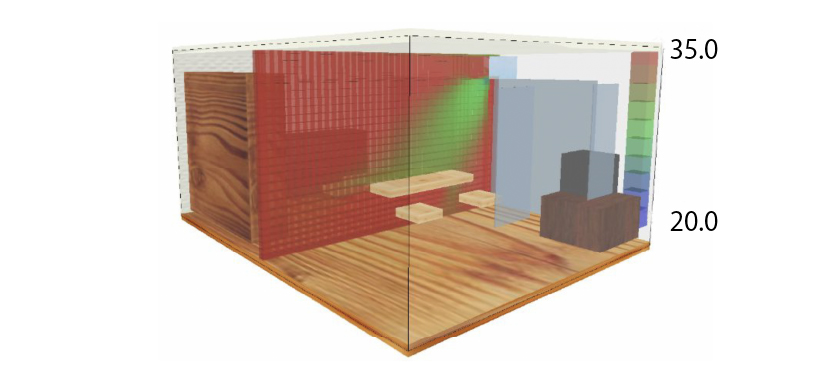

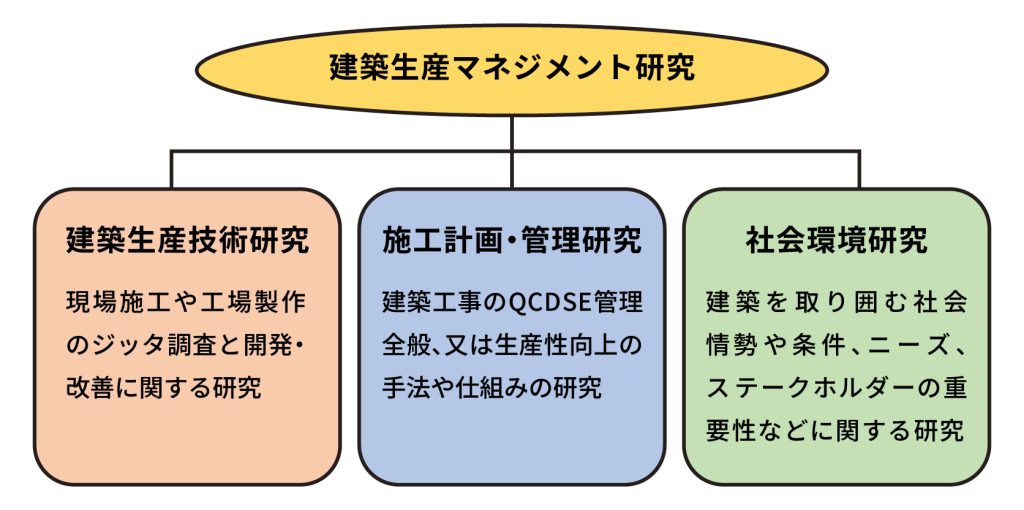

建築生産は、設計と施工の連携、施工計画や工程管理、品質管理、安全管理やコスト管理、建築材料、建築技術など幅広い領域を含みます。守谷研究室では、現場施工や工場製作の実態調査と開発・改善などをテーマとする「建築生産技術研究」、建築工事のQCDSE管理全般や生産性向上のための手法や仕組みを検討する「施工計画・管理研究」、さらには建築を取り囲む社会情勢や条件、ニーズ、ステークホルダーの重要性に焦点を当てた「社会環境研究」の3つの柱で活動を進めています。

コンクリートの強度試験に使う試供体の型枠の研究、鉄骨製作の品質・トレーサビリティ管理に寄与するフローチャートの研究、防水工事の保証に関する研究など、幅広い活動を実践。現場の視点を出発点とした研究により、建築生産全体の社会的地位をより向上することを目標としています。

「現地一品生産」×「高い要求精度」=「大規模な自動化の難しさ」

建築は労働集約型産業の壁をどう越える!?

人口減少社会に突入した日本では、さまざまな分野で省人化が進み始めました。ものづくりの工程でも、AIやセンサーを活用した自動化、無人化技術が発展しています。一方で建築は、一品生産でほとんどの生産を現地で行うこと、電波環境が良好でない閉鎖空間が多いこと、寸法合わせなど精緻な作業が必要になること、などの特徴から、自動化・無人化が難しい分野と言えます。

労働集約型産業の高いハードルをどのように飛び越え、建築DXの未来がどのように進化していくのか楽しみです。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください