大学院 工学研究科 電子通信工学コース 教授

名古屋大学

趣味は登山で、昔はよく北アルプス(お気に入りは蝶ヶ岳~常念岳縦走)に登っていましたが、最近は将棋にハマっており、将棋AIを自作したり、高槻の関西将棋会館へ行って対局したりしています。また、妻と一緒によしもと漫才劇場や祇園花月へ足を運んだり、大阪万博へ出掛けたりと、大阪での新たな暮らしも楽しんでいます。

次世代の電磁波で、

超高速情報通信やイメージング技術の実現を目指す

テラヘルツ電磁波(テラヘルツ光とも呼ばれる)は、現在のスマートフォンなどの無線移動通信に利用されている電波より周波数が1000倍も高い、未開拓の新しい電磁波です。

この新しい電磁波を効率良く発生・検出・制御する技術を開発し、情報通信からセキュリティ応用まで幅広い分野での研究に挑戦しています。

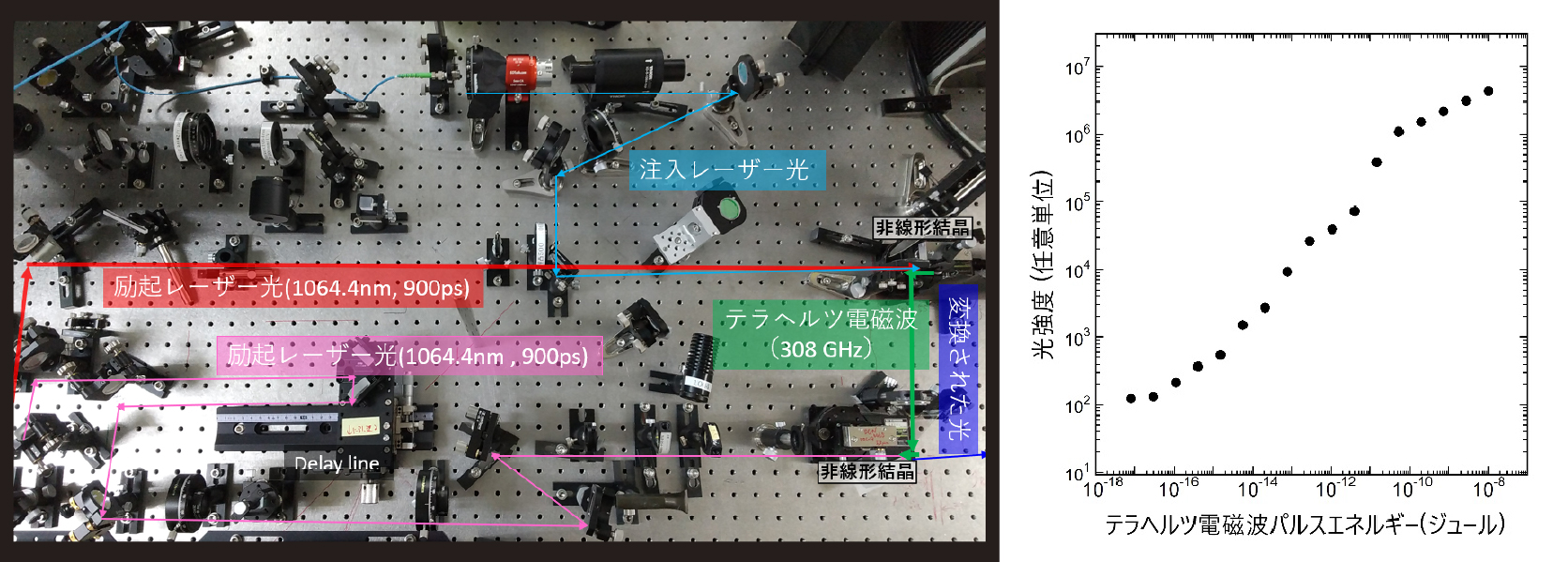

テラヘルツ電磁波の超高感度検出に成功

情報通信においては、情報を送る電磁波の周波数帯域をどれだけ利用できるかで通信速度が決まります。テラヘルツ電磁波は非常に高い周波数を持ち、帯域も広く利用する事が可能なため、次世代の超高速・大容量通信への応用が期待されています。また、X線や光、電波などには無いユニークな特徴を持つことから、イメージングやセンシング、分光などへの応用も期待され、世界中で研究開発が進められています。しかし、テラヘルツ電磁波技術は、現時点では社会にはほとんど普及しておらず、実用化にはいくつかの課題があります。その障壁の一つは、テラヘルツ電磁波を効率良く検出する事が難しい点にあります。

テラヘルツ電磁波は、量子エネルギーが低いため人体などには安全とされていますが、通常の半導体や焦電素子では高感度に検出する事が難しくなります。そこで野竹教授は「非線形光学効果」と呼ばれる現象を活用してテラヘルツ電磁波を光へ変換し、光検出用のセンサで効率良く検出する事に成功しました。この手法では、レーザー光やテラヘルツ電磁波を誘電体に照射することで、結晶内の電子分極が非線形に応答し、テラヘルツ電磁波の情報が転写された新しい別の光が生成されます。これを光センサで検出することで、現在テラヘルツ電磁波の検出に一般的に使われている焦電検出器に比べて、100万倍もの高感度な検出が可能となりました。光のセンサは既に研究開発が進んでおり、市場規模も大きいため、高性能なものが安価に入手可能です。この点も、実用化に向けた大きな利点になっています。

超高速情報通信からイメージングまで

テラヘルツ電磁波の応用研究

開発した超高感度な検出手法を応用して、テラヘルツ電磁波でしか実現できない特殊なイメージング・センシング技術の開発にも取り組んでいます。観測対象から、これまで人類が得ることのできなかった未知の情報を抽出し、認識・理解しようとする研究は新たな情報通信技術の開拓とも言えます。また野竹教授の研究では非線形光学現象を応用していますが、この現象を用いることで、量子もつれ状態にある光子対を生成することも可能です。量子もつれ光子対を利用することで、絶対に盗聴不可能な究極のセキュリティを有する「量子通信」と呼ばれる最先端情報通信技術の開発にも繋がります。

これらさまざまな情報通信技術の研究に、通信工学科の学生とともに取り組んでいます。

見えない世界を可視化して

より安全で便利な社会を創造

テラヘルツ電磁波技術が実用化されれば、次世代の超高速・大容量情報通信が実現するだけでなく、リアルタイムイメージングやセンシング技術がセキュリティや医療、災害対策、材料解析などでのさまざまな分野で応用される可能性を秘めています。近い将来、世界中にテラヘルツ電磁波が飛び交う未来が実現するかもしれません。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください