映像選択の「自己決定」が学習効果を向上

最適な観察学習メソッドを科学的に解明

他者の行動を観察し、その行動を模倣することによって学ぶ「観察学習」は、教育現場やスポーツ、介護など、様々な場面で活用されています。

廣光特任講師は、この観察学習における映像選択や視聴方法が学習効果に与える影響を分析し、最も効率的で効果の高い学習メソッドの提案を目指しています。

映像の「自己選択」が課題価値を高め

学習者の概念的理解を促進

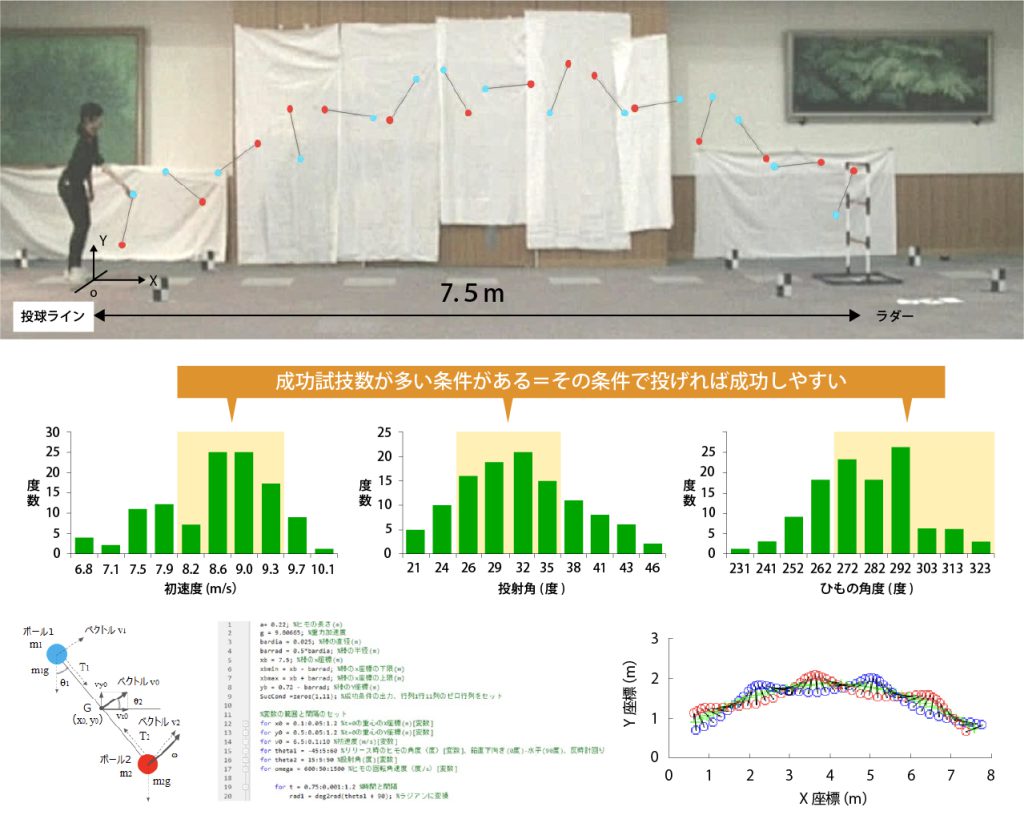

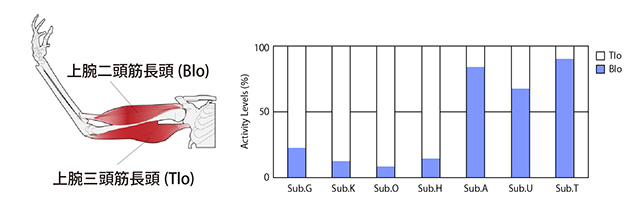

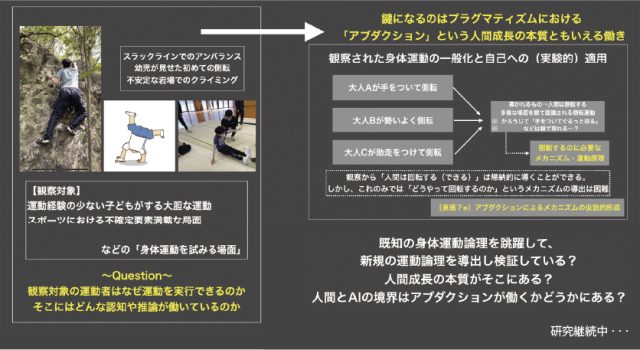

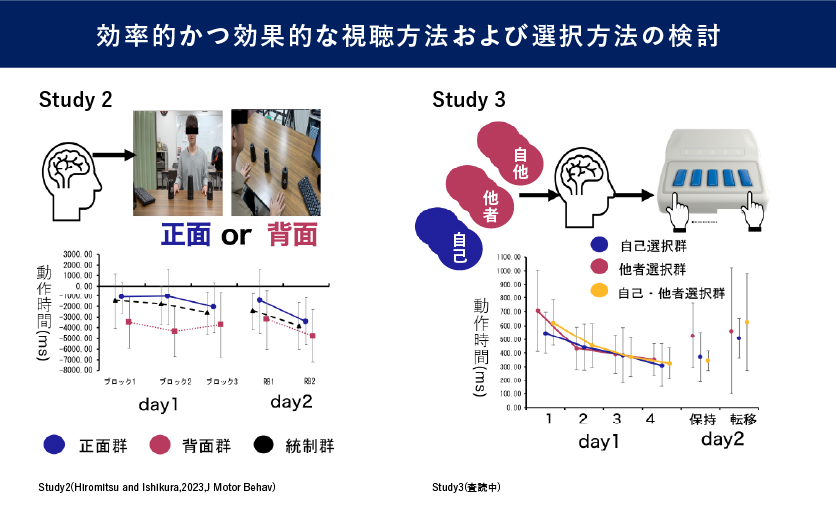

映像を使った観察学習において、廣光特任講師は映像の視聴方法や選択方法が学習効果に与える影響に着目した独創的な研究を進めています。スポーツスタッキングの映像を用いた実験では、映像の視聴方法による効果を検証しました。正面から撮影した「二人称的視聴」と背面から撮影した「一人称的視聴」を比較した結果、1日目の学習段階では背面からの視聴が初期値からの向上幅で優れた結果を示しています。しかし、2日目に映像なしで実施した際は、両者の差が縮まることも判明しました。これは運動の習得効果と定着効果が異なるメカニズムを持つことを示唆しています。

また、キータッピング課題を用いた、自己選択群・他者選択群・自己他者選択群の比較検証では、自己選択を含む群が他者選択のみの群よりも良好な成績を示す傾向が見られました。特に注目すべきは、自己選択を少しでも含むことで成績向上の可能性が示されたことです。

さらに、自己選択が学習者の主観的感覚に与える影響を調査した実験では、自己選択した映像の方が理想的なパフォーマンスイメージとの一致度が高く、モチベーションとの間により良好な関係性を示すことが明らかになりました。

脳波測定と瞳孔反応により「自己選択」の

神経科学的メカニズムを解明

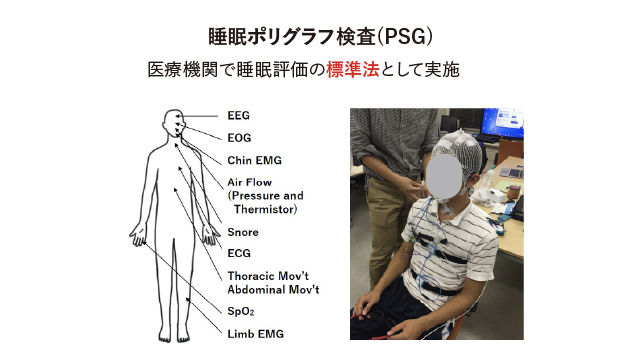

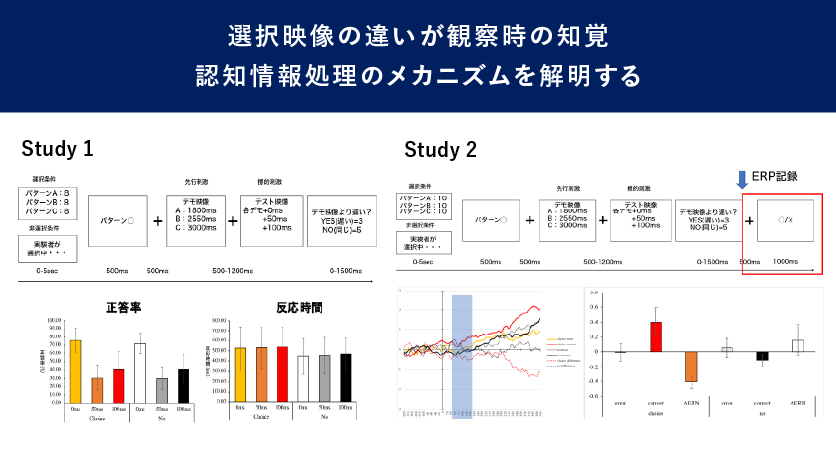

この研究の先進性は、行動実験にとどまらず、脳波測定や瞳孔反応などの生理学的指標を用いて学習メカニズムを解明している点にあります。

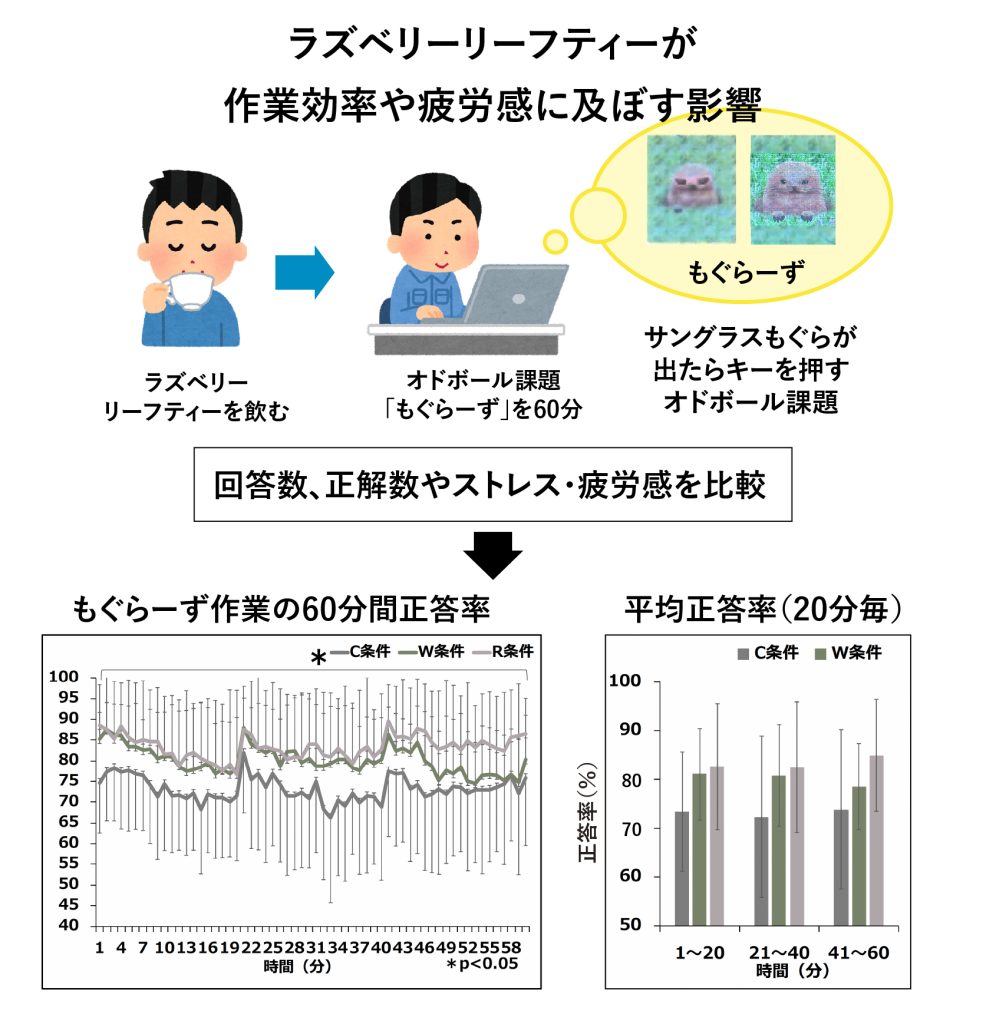

質の異なる3パターンの映像を用意し、映像速度を変化させた際の反応を測定した実験では、自己選択群は他者選択群と比較して刺激に対する反応時間が長く、回答を誤った際の脳波反応も大きいことが判明しました。これは自己選択した映像に対してより深い思考処理が行われていることを示しています。

特に注目すべきは瞳孔反応の結果です。映像視聴中、自己選択群の方が瞳孔の開きが大きいことが確認されました。この瞳孔拡大は、ノルアドレナリン放出と密接に関係する脳の青斑核と関連しています。青斑核はノルアドレナリンを脳のほぼ全領域に分泌することが知られており、学習時の注意集中や記憶形成に重要な役割を果たします。

これらの生理学的データは、自己選択が単なる心理的満足感を超えて、実際に脳内の情報処理システムに影響し、学習効果を高めている可能性を科学的に裏付けています。今後はTMS(経頭蓋磁気刺激)も活用し、観察学習における映像選択がヒトの行動から中枢処理メカニズムに及ぼす影響をさらに詳細に明らかにしていく予定です。

学習メカニズムの解明で変わる

教育、医療、スポーツ現場の未来

最も高い効果を発揮する学習方法が明らかになれば、スポーツ現場だけでなく、学校教育や医療・リハビリテーションにも応用できます。また、一人ひとりが自分らしく活躍できる社会の創造にもつながります。さらに、忘却のメカニズム解明にも着手できれば、将来的にはスポーツだけでなく、医療・リハビリテーションなどへより幅広く役立つ可能性があると期待されています。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください