スポーツにおける「上手さ」の理由を突き止め解明!

科学的な根拠に基づく指導をめざす

スポーツに上手・下手があるのは、誰もが知っていることです。しかし、上手な動作や運動を感覚的に分かっていても、その理由を客観的に説明することは難しいものです。

市谷准教授は、バイオメカニクスからアスリートにアプローチし、特に筋活動に関わる事象に注目して「上手さの理由」を突き止め、指導につなげる研究に取り組んでいます。

オリンピック選手は使う筋肉がちがう!?

研究の起点は、マット運動の前方倒立回転跳びの筋電図

スポーツ選手の動きを見て、その能力の違いを判定することはできるものなのでしょうか。経験者と初心者を比べる!というのであれば見分けがつくかもしれません。けれども、ある程度のキャリアを持った選手どうしの微妙な差を見分けるのは、その選手たち以上の技量を持った人以外には至難の業のように思われます。

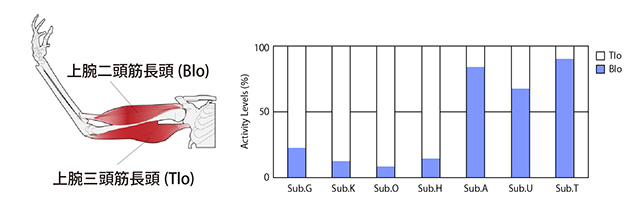

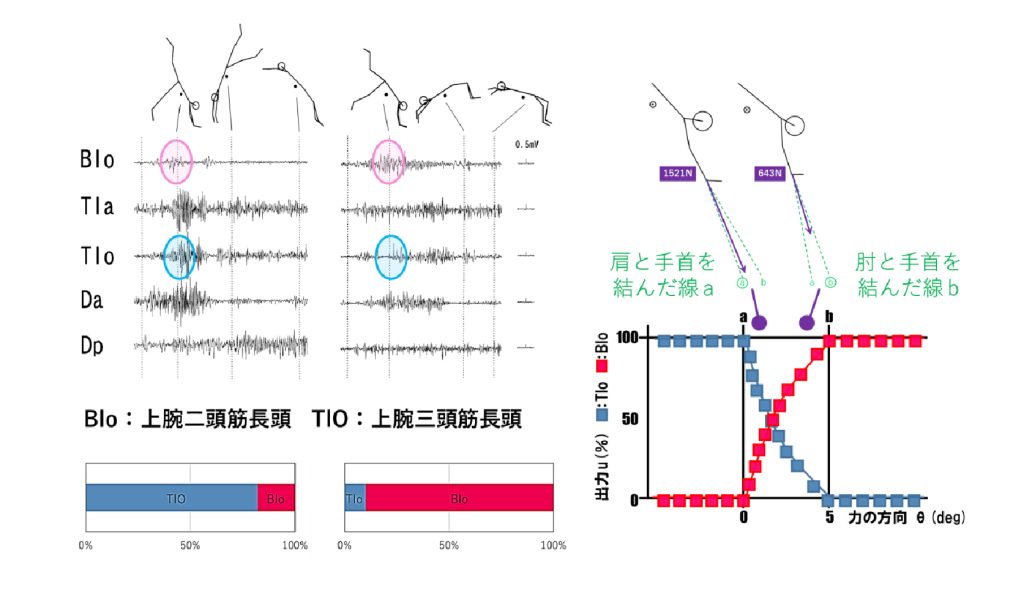

市谷准教授は、体操選手が前方倒立回転跳び(以下、ハンドスプリング)をした際の筋電図を分析。競技成績によるカテゴリー別で比較することで、体操選手なら誰でもできる回転系の基本運動も、筋電図による解析では、それぞれの熟練度によって使用されている筋肉が異なるという結果を導き出しました。

ハンドスプリングの着手時における上腕部の筋において、最も熟練度が高いと考えられるオリンピックや世界選手権に出場した選手は上腕三頭筋長頭を主に使い、上腕二頭筋長頭はほぼ使っていません。これに対し、国内レベルにある選手は、上腕三頭筋長頭ではなく、上腕二頭筋長頭を主として使っていることが明らかになりました。

ハンドスプリングという腕の押上げで動作を行う同じ運動にもかかわらず、スキルが上がるほど上腕三頭筋長頭を使い上腕二頭筋長頭を使わない動作となることが分かったのです。

また筋電図だけでなく、ハイスピードカメラの映像による姿勢とフォースプレートから得られた床反力値、さらに出力方向を重ね合わせると、ハンドスプリングの着手時における出力方向は、肩と手首を結んだ線aと肘と手首を結んだ線bの間で行われており、出力方向がaに近づくにつれ上腕三頭筋長頭の比率が高くなることがわかりました。

この分析をきっかけに、筋活動の変化を姿勢と出力方向の違いから読み解き、一流選手ならではのトップレベルの技を解明し、一般の選手に落とし込むという市谷准教授の研究が始まりました。

上腕二頭筋長頭(Blo)と上腕三頭筋長頭(Tlo)の放電比率と着手時の姿勢や出力方向などがわかる.この研究結果から,一流の選手らが「指先」の感覚でと表現するこの運動のコツが,科学的な分析によって証明された.

バスケットで決まりやすいシュートとは!?

ポイントは、肩と手首を結んだ線!

一般にスポーツ現場などでは、パフォーマンスを向上させるためのコツを指導する際、見本を見せながら「こんな感じ」とあいまいに表現されているのが実情です。「この筋肉を使って」「こちら側の筋肉をイメージして」と言いながら、実際にその筋肉をどう使う(収縮させる)のかは不明確で、中途半端な指導になっていることが多いのです。

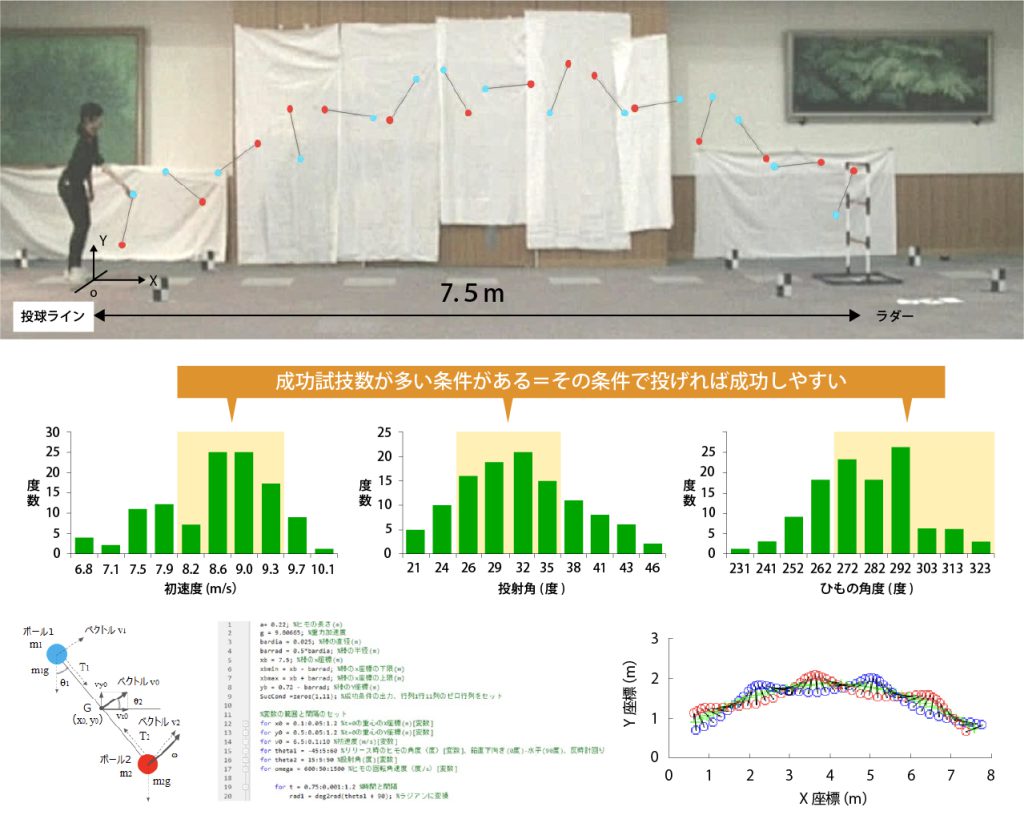

市谷准教授は、このあいまいなコツや身体部位の活動を科学的にとらえ直し、分析しています。現在、新たな視点から分析しているのが、バスケットボールのシュート時の「姿勢とボールの投射角度」と「筋活動」の関係です。

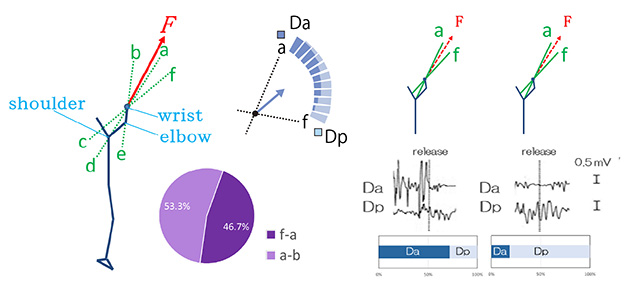

研究では、姿勢に応じて変化をする「身体部位を結んだ線」を基本の出力方向として、その基本の出力方向に「投射方向(角度)」を当てはめてグループ化し、グループごとの筋活動を分析。その結果、バスケットボールのシュートは、他のスポーツ競技に多い「肩と手首を結んだ線(a線)」と「肘と手首を結んだ線(b線)」の範囲だけでなく、「肩と手首を結んだ線(a線)」と「肩と肘を結ぶ上腕と平行の線(f線)」の範囲という2つの範囲でシュートがなされていることを発見しました。また、ボールの軌跡(出力方向F)がa線から離れれば離れるほど、シュートが決まりにくくなること。さらに使用する筋肉という面からは、a-fの範囲では、肩関節に関与する三角筋前部と三角筋後部が徐々に活動比率を変化させており、a線に近づくにつれて三角筋前部が主として力を発揮することを科学的に明らかにしました。

選手のシュートフォームは各人で異なり、人の数だけシュートフォームが存在します。また特定の筋肉を意識してシュートすることは非常に難しく、シュートの姿勢によっても意識すべき筋肉は変わってきます。しかし、肩と手首とを結んだ線だけに意識を集中すると、その線上に向けての動作を行うことは容易となり、しかもその結果、おのずと特定の筋肉が活動することとなります。この理論は、理解しやすく再現性も高いため、効果的なパフォーマンス向上が期待されます。

市谷准教授は、本学バスケットボール部の監督・部長。研究成果が練習に反映されれば、本学バスケ部が強くなるだけでなく、バスケットボール界の指導法や練習法そのものが大きく変わる可能性があると考えています。

基本出力方向を肩と手首を結んだa線, 上腕と平行となるf線をとした場合, ボールの軌跡Fが線aに近づくほどにシュートの成功率が上がる.

自分のフォームに最適な動きがわかれば

全ての子どもたちが金メダルをめざせる!

外側からは見えない筋肉の動きと動作分析を組み合わせることで、誰もが自分の体型に合ったフォームと最適な動作方法を知ることができます。つまり、最初から諦める必要はなくなり、誰もが金メダル(上達)をめざせるということ。

できる・できない、を超えて「わかる」の領域に踏み込むことで、アスリートの可能性はさらに広がっていきます。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください