国士舘大学

陸上、水泳などを経てたどり着いたのがロッククライミング。京都の笠置など近場に良い岩場も点在しており、週末は屋内外問わず「できるだけ登っていたい」。壁を登るという単純に思える運動世界の奥深さに魅了されているのだとか。

運動・スポーツにおける運動の経験や学習に着目して

人間の成長とは何かを探る

運動やスポーツの経験は、人間にとってどのような価値をもつのでしょうか。

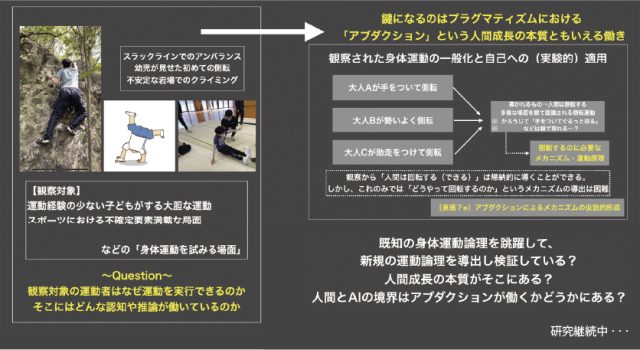

神野特任准教授は、運動遊びをする子どもの様子から、人間が身体運動をするときに生じている推論に着目し、身体運動やスポーツの経験や学習が人間のどのような成長につながるのかについて基礎研究を行っています。

子どもが初めて側転を経験そこにどんな成長がある?

幼児がとくにきっかけもなく、でんぐり返りや側転などを初めてやってみることがよくあります。子どもに限らず大人も、初めてのテニスなのにラケットを上手に使ってボールを打ち返したり、通ったことのない山道を転ばずに歩いたりできます。人は、運動経験が少なかったり不確定な要素の多い状況でも、けっこう身体を動かすことができます。

神野特任准教授は、こうした身体運動ができる理由を、人間が目の前の事実に対して仮説を打ち立てる「アブダクション」と呼ばれる推論のおかげだと考えています。たとえば、幼児が初めて側転をしたのは、誰かが側転をしている姿を見て、人間には側転ができることや手をついて回ることを知ったからかもしれません。しかし、それだけでどうやって回転するのかというメカニズムまではわからないはず。幼児は少しの経験や観察から仮説的にメカニズムを導き出し、自分で検証しているとも考えられます。武道などで伝統的に実践されている、まず教えを守り、そこから自分で工夫して既存の型を破り、自分のスタイルを確立する「守破離」という成長プロセスにも、アブダクションと通じるものがありそうです。

知識や経験といった既知のものを飛び越え、未知のものを推測するアブダクションは、人間の成長の本質とも言えます。神野特任准教授は、アブダクションという概念を手がかかりに、身体運動やスポーツの経験による人間の成長要因についての基礎研究を行っています。

身体運動やスポーツの経験とアブダクションの関係を明らかにすることができれば、子どもの教育やスポーツ指導などへの応用も期待できます。高いところに登るなど向こう見ずな子どもの行動も、安全を十分確保できる環境でなら挑戦を後押ししたほうが成長につながる。そんなポジティブなとらえ方へと変わっていくかもしれません。

保健体育科の模擬授業体験から学生の成長要因を探る

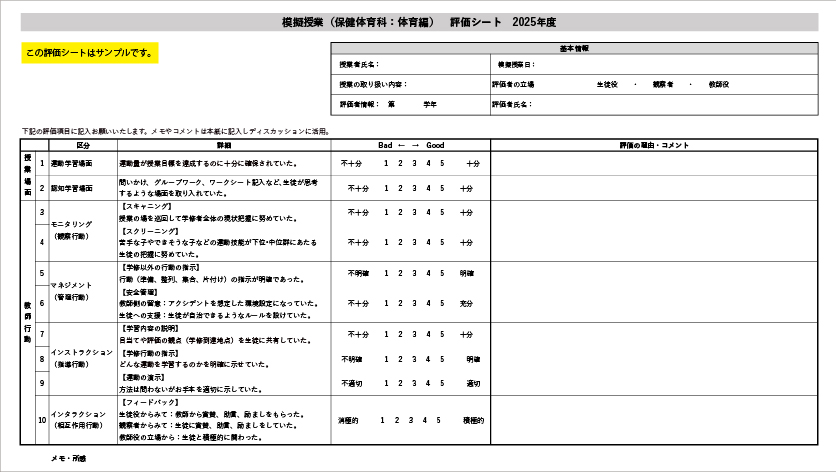

神野特任准教授は、運動やスポーツの経験による人間の成長について、実証的なアプローチも行っています。その一つが、保健体育科の教員をめざす学生たちの模擬授業体験に着目し、何が学生の成長を促すのかを明らかにすることです。

模擬授業に参加する教師役、生徒役、さらに模擬授業を俯瞰的に見ている教員の三者を対象にアンケートをとり、体験の中身に目を向けて成長要因を探っています。継続的な調査によって、体験や学びの積み重ねによる変化や成長のタイミングなどについても分析する予定です。

模擬授業体験を通して学生が成長するための条件とは何か、一方で模擬授業の限界はどこにあるのかを解明。同時に、保健体育科の模擬授業用評価シートの開発も目標にしています。

アブダクションの研究で

AIは人間に限りなく近づく!?

玄関先に置いてある靴が濡れている。その理由をAIは、天気のデータを確認したり靴の素材を分析したりして導き出すかもしれません。一方人間は、情報を集めることなく「子どもが水遊びに使ったからかな」などと考えがちです。こうした直感やひらめき、文脈から導く、決して合理的とはいえない推測がアブダクション。アブダクションはAIと人間の境界をつくるものであり、「人間らしさ」の一つとも言えそうです。AIがこの人間らしい思考法を身につけたときに起こる変化こそシンギュラリティ、なのかもしれません。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください