奈良女子大学

1人でもできるところにひかれて始めた太極拳を、もう10年続けています。身体に合っていたのか、姿勢の歪みが解消され肩こりが軽くなりました。4段を取得し、最近では1級審判員資格も取得。審判業務にも挑戦中です。

Moodleを活用して数学教材を開発

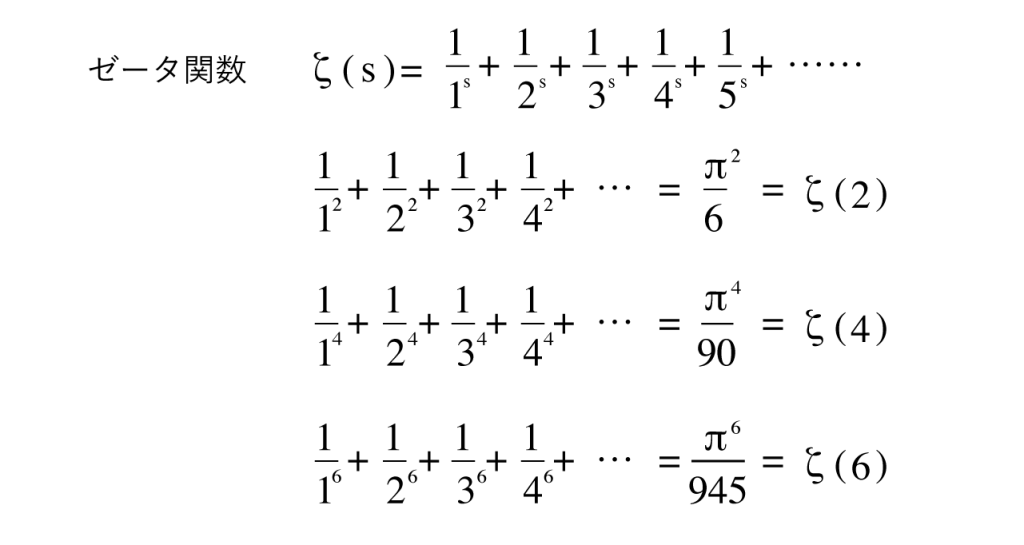

研究のベースとなる基礎的な数学の力を伸ばすには、演習時間の確保と課題の提出による理解度の把握が大切です。

松田特任准教授は数学教材の開発に、e-learning用のプラットフォームの一つMoodle(ムードル)を活用。数学に興味をもたせ、自主学習を支援するツールとしての可能性を探っています。

小テストの結果がすぐわかるから

復習意欲がアップ

Moodleは、オリジナルのオンライン学習システムをつくるための支援ソフトです。無料でダウンロードできるオープンソースのソフトで、世界中のプログラマーやユーザーによって日々改良が行われています。

Moodleには教材や課題の配布、閲覧状況のチェック、小テストの実施や成績評価など、e-learningコースを運営するために必要なものが用意されています。コロナ禍の影響でリモート授業が行われるようになったことを契機に導入する大学が増えましたが、本学でも全学的にMoodleを活用した授業を実施しています。

数学を担当する松田特任准教授は、Moodleを活用した自主学習支援を研究テーマの一つにしています。中でも小テスト機能とレッスン機能に着目し、教材開発を続けてきました。

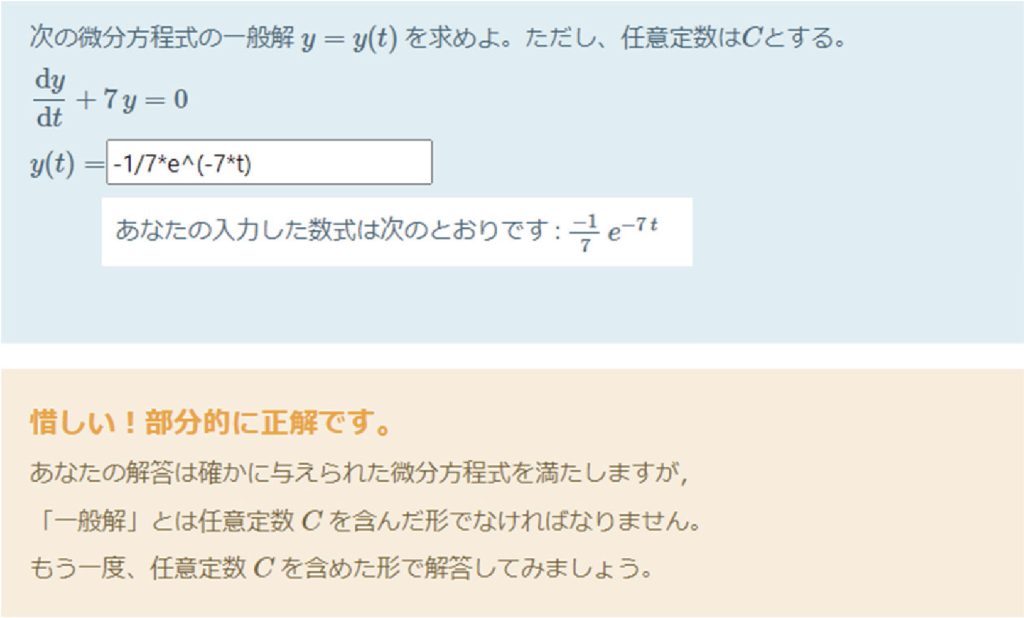

小テスト機能とは、問題を作成して出題する機能です。学習者の解答はすぐ自動的に採点されて正誤と得点が表示され、同じ問題を何度も受験することが可能です。すぐに結果がわかることで、間違いは授業内容を見返して復習し正答をめざす意欲につながる点がメリット。受験回数と得点推移のデータから復習状況の把握も可能です。紙による小テストにあった「返却が翌週になり学生の関心が薄らいでしまう」「間違った問題を復習しているか把握できない」といった問題点の解消につながる機能といえます。

作問には、出題意図に合った出題形式を選ぶことも重要です。多肢選択型、穴埋め型、数式を扱えるSTACK(System for Teaching and Assessment using a Computer algebra Kernel)などそれぞれの形式の特徴を生かした教材開発を行っています。Moodleのフィードバック機能を活用して学生から意見を聞き、よりわかりやすい、解きやすい設問になるよう工夫を積み重ねています。

数学を楽しく学ぶインタラクティブな教材へ

一方のレッスン機能は、複数のページで構成でき、ちょうどRPGのように、シナリオに沿ってコンテンツや問題を設定できます。たとえば、最初のページに問題を設定し、正解者は次の問題へ、間違えた人は復習のページへなど、選択肢を設けて複数のシナリオを展開させることができます。出題と採点だけの小テスト機能よりも、主体的な学習を促す仕組みとして効果的なことから、この機能を使った教材開発を進めています。

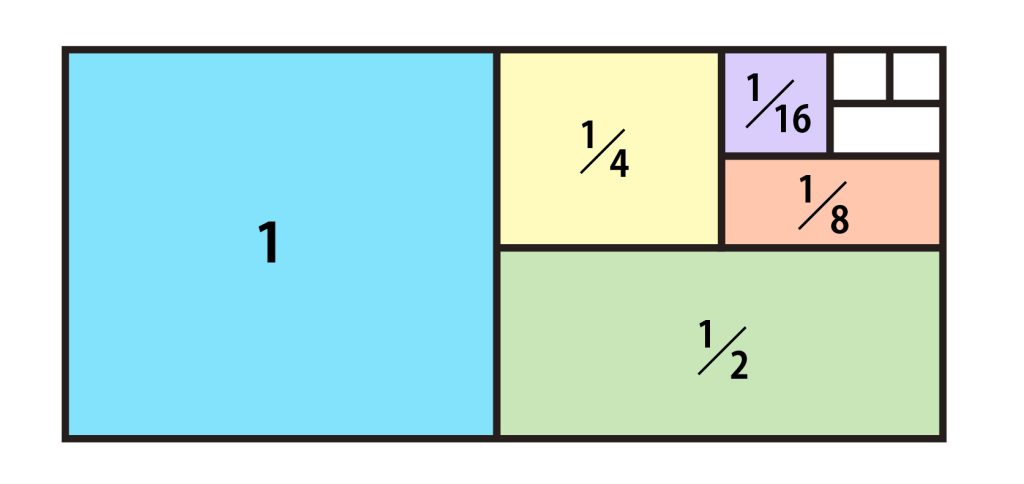

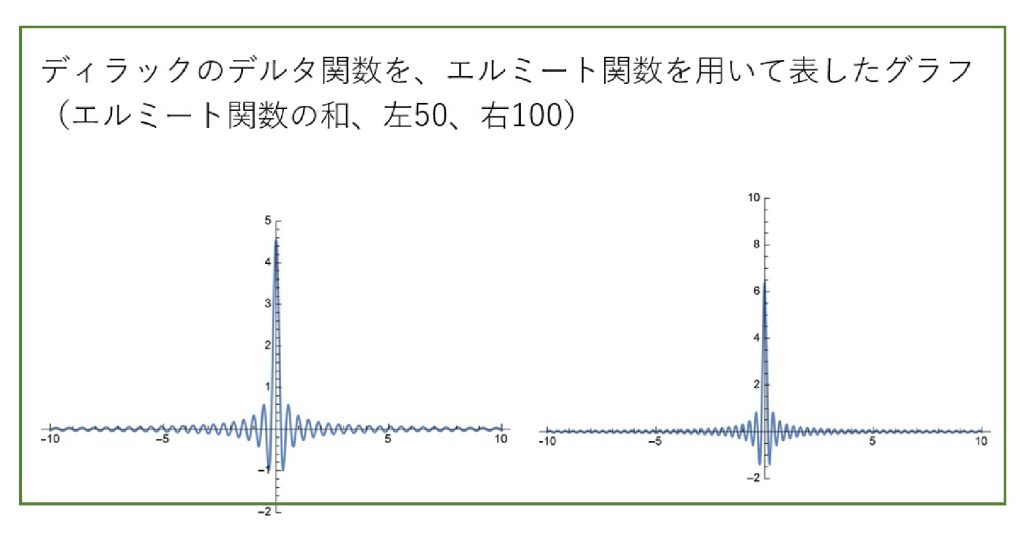

今後、よりインタラクティブなやり取りが可能になるよう、教材研究を進めています。関数グラフをアニメーションで動かす、確率をシミュレーションする、など。松田特任准教授は数学への興味を刺激し、理解の助けになるような機能も盛り込みながら、教育ツールとしてのMoodleの効果的な活用法について研究しています。

問題作りで数学を楽しむ

数学コミュニケーションを始めよう

松田特任准教授は、Moodleに備わっているグループをつくって議論したり共同で作業をしたりする機能に着目し、この学び方を数学でも使いたいと考えています。

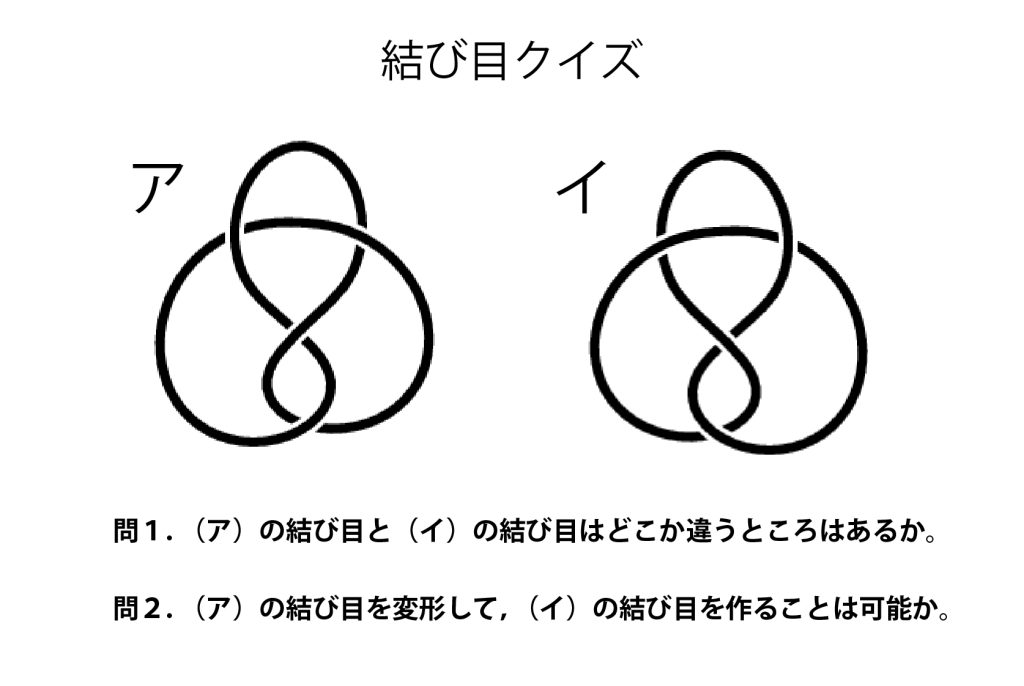

可能性の一つは、協力し合って問題を作成すること。数学には、一人で問題を解く孤独な学習メージがありますが、「この問題、解けますか?」と自作の問題を出し合い、お互いに解いてみるような環境が生まれたら、数学への親しみも湧き興味ももつ人も増えるかもしれません。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください