ジャンプからの着地時に膝を守る

弾性ストラップを開発!

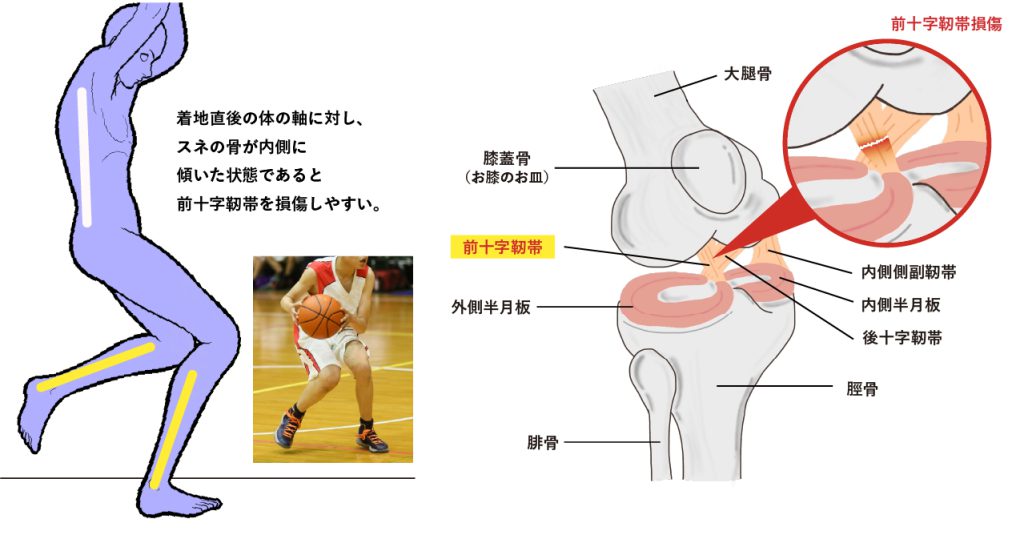

スポーツに伴うケガの中でも、治療に長期間を要するのがACL(膝前十字靭帯)損傷です。本学理学療法学科にはACL損傷の予防を研究する教員が複数名います。

森下特任講師も、ACL損傷予防という課題に取り組む教員のひとりです。腰から足にかけて装着し、ACL損傷の予防に向けて安全な着地姿勢へと誘導する「弾性ストラップ」を開発中です。

女性選手に起こりやすいACL損傷

予防に必要なのは、Knee-inを抑えること

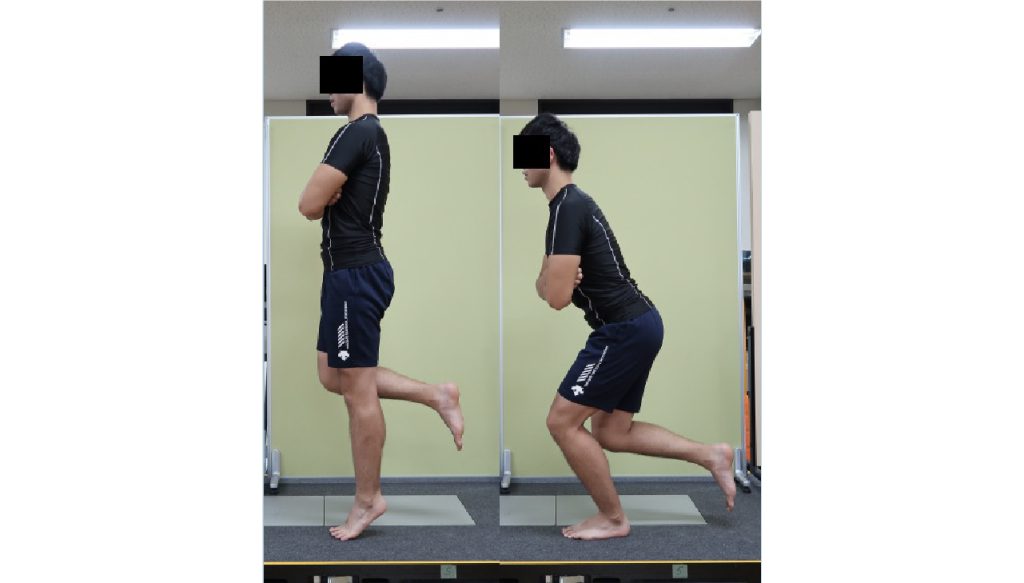

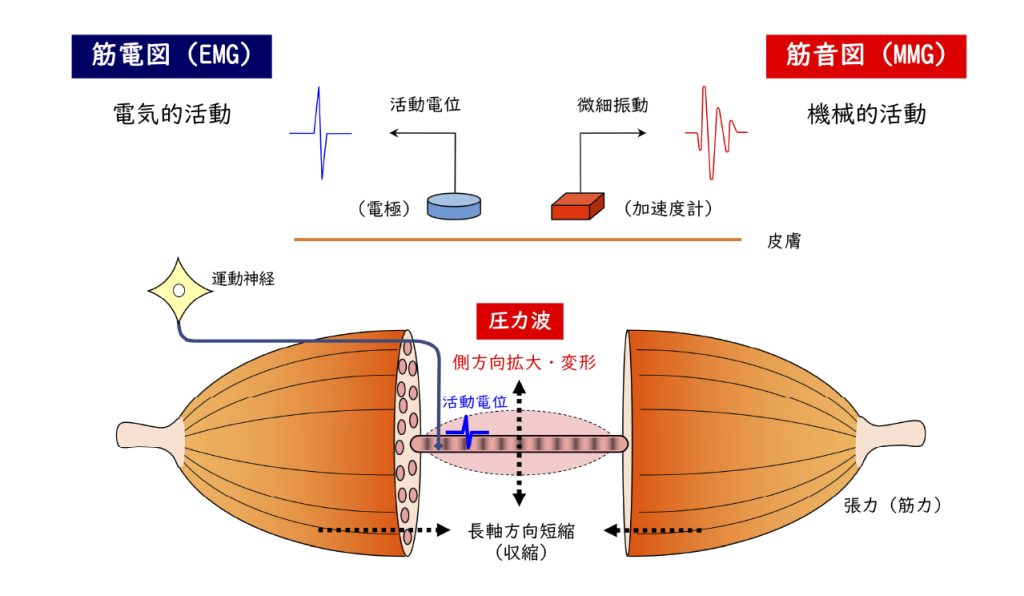

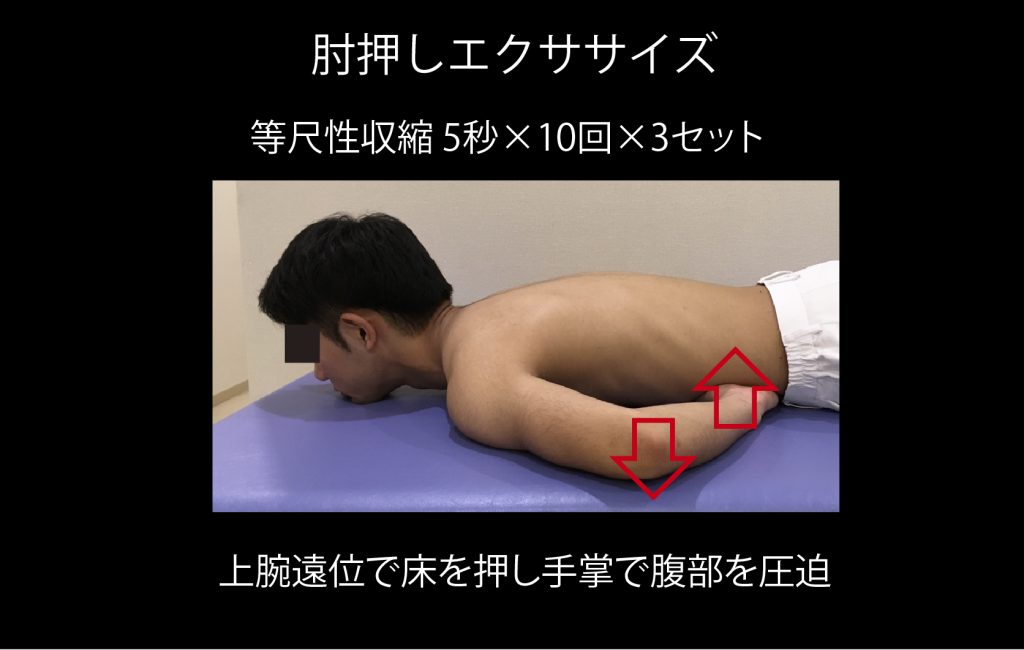

森下特任講師は、Knee-inを制動し、「安全な着地姿勢」に誘導するストラップを開発中です。その素材として、高い伸張性と弾性を持つスチレン系エラストマーに着目。エラストマーを使って考案したのが、筋肉の走行を模して作成した弾性ストラップです。鍛えることでKnee-inを予防し、損傷を起こしにくくしてくれる筋肉を、ストラップで補強するという発想で、異なるタイプのモデルを試作しました。

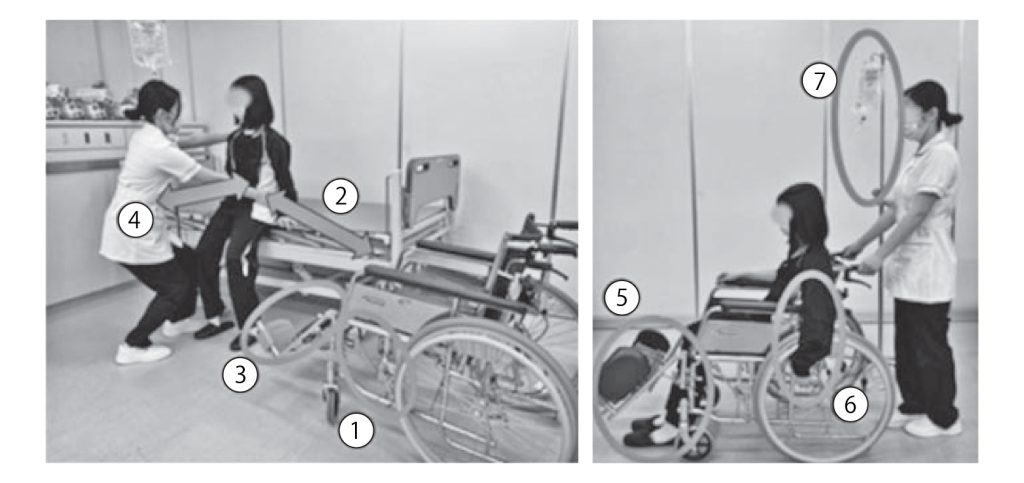

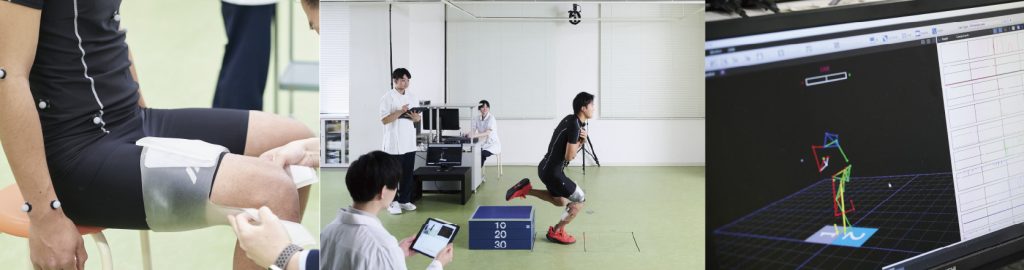

試作モデルの効果を比較するため、Knee-inが顕著な女子大学生が試作品を装着しました。3次元動作解析装置でジャンプ着地動作を分析し、Knee-inを制動できているかを評価・検証しました。

直線から螺旋、さらに二重螺旋型を試作!

実用化をめざして、フィールドでの検証も開始予定

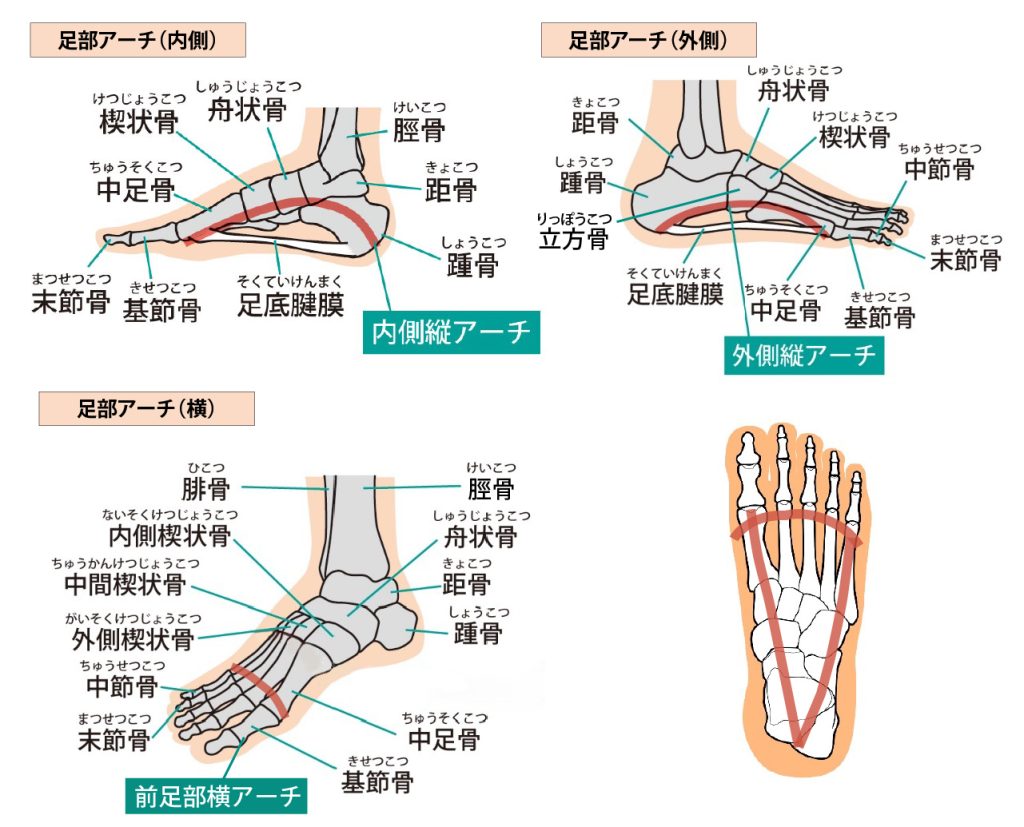

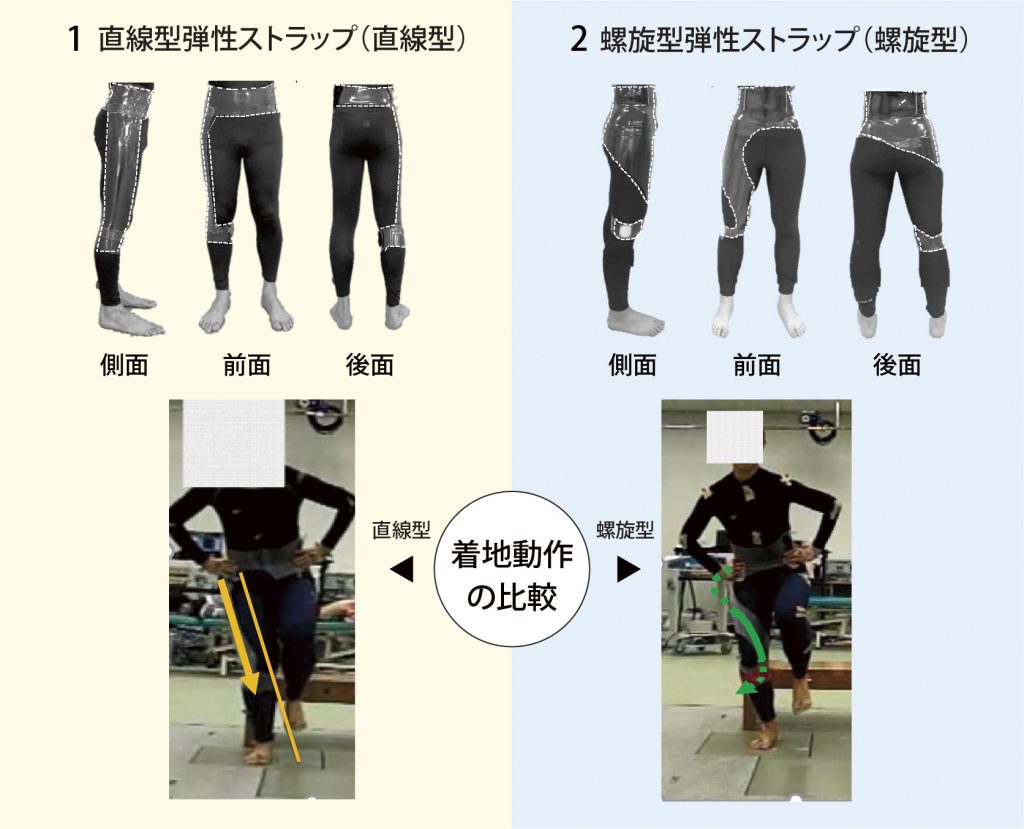

試作品は、靭帯や筋肉の走行に合わせて2つのタイプを作成しました。1つめは「直線型弾性ストラップ」です。太ももの外側にある腸脛靱帯に似せて作成しました。腸脛靱帯には、股関節の内転を抑える働きがあり、ストラップでその働きを制動するのがねらいです。2つめは「螺旋型弾性ストラップ」です。お尻の最も大きな筋肉である大殿筋と、骨盤の外側から膝の内側に走る帯状の縫工筋の形に合わせて作成したものです。この2つの筋肉には、股関節の内旋を抑える働きがあり、ストラップでその機能を強化するのがねらいです。

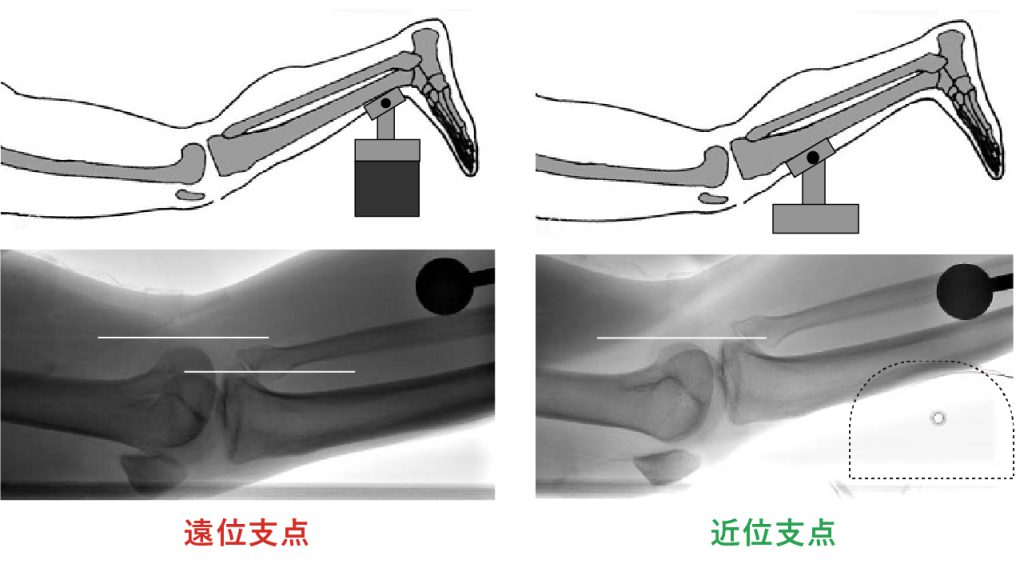

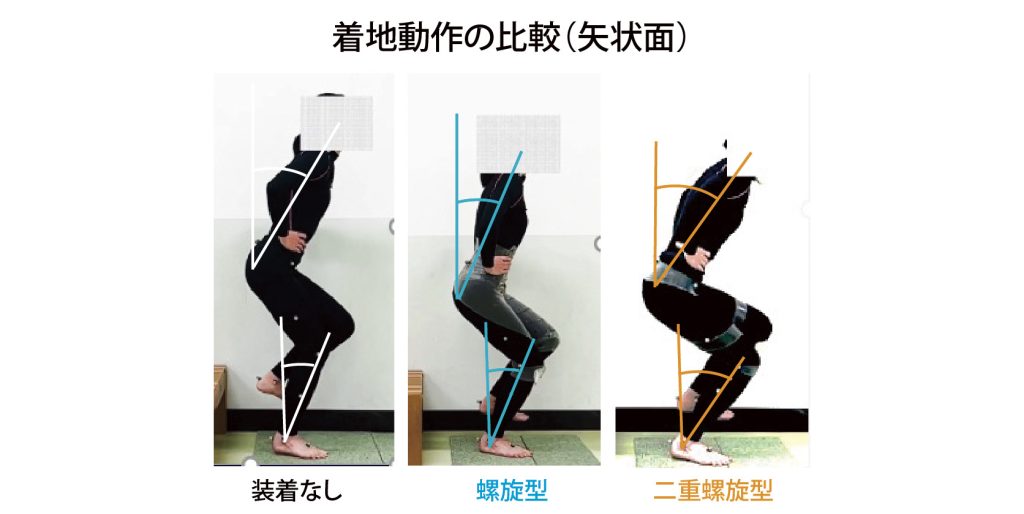

ストラップの効果を検証する実験では、それぞれの試作品を着用し、ジャンプして着地するという動作を前後左右と上から撮影しました。3次元動作解析の結果、「直線型」に制動効果はなく、着地時にknee-in姿勢になっていることが分かりました。これに対し、「螺旋型」は着地時にKnee-in姿勢を防いでいることが分かりました。ただし、横からの着地動画からは、衝撃を吸収しきれず体幹と下腿の前傾角度が減っている様子が確認されました。

そこで、森下特任講師は3つめに「二重螺旋型弾性ストラップ」を試作。衝撃吸収力をアップするために太ももを二重に螺旋し、体幹と下腿が前傾するように改良しました。さらに、ストラップを両脚に装着することで、体幹が前から見てまっすぐになるよう工夫を重ねました。

素材の選定から、Knee-inを予防する最適な形状を特定し、結果を得るまでに5年。今後は実用化をめざし、ハンドボールやバスケットボール、バレーボールなどの競技で検証していく予定です。

ケガから人を守る弾性ストラップ

人生100年時代を快適にするアイテムを生み出せ!

森下特任講師は、ACL損傷予防と同じ考え方で、野球選手の肩と肘を守る弾性ストラップについても構想中です。また、高齢者の転倒よる大腿骨の手術後は股関節の脱臼を引き起こしやすいことから、高齢者を対象とした弾性ストラップの開発も検討中。

そのためには、エラストマー(素材)を肌に直接、長時間密着させていても安全で効果があることを証明しなければなりません。人生100年時代を、誰もが快適に過ごすためのアイテムは、本学から誕生するかも知れません。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください