学童期を中心に

野球肘・野球肩を予防・治療

松本光平特任講師は、理学療法士として投球障害(野球肘・野球肩)を治療してきました。投球の繰り返しで徐々に肘や肩の組織が傷み、痛みが発生する障害です。

こうした臨床での経験から、投球障害の予防や安全な投球再開のためのエクササイズやサポーター開発につながる研究を行っています。

「肘押しエクササイズ」の

効果を検証

投球障害の要因は、過去の研究により、身体の機能や構造のほか投球フォームや投球数など様々な要素が絡み合っていることが明らかになっています。このうち身体の機能・構造面における主な原因として、肩関節後方(肩関節の後ろにある)軟部組織、具体的には筋肉、じん帯、関節を覆っている袋(関節包)などが柔軟性をなくし、肩の動きが悪くなることが知られています。肩の動きが悪くなることで、投球時に肩・肘に生じる負担が増加し、障害につながると言われています。

松本特任講師は理学療法士として、投球障害の治療に携わってきました。治療の一環で、肩関節後方軟部組織の柔軟性を維持するために推奨されているストレッチをしてもらう際、患者から「肩の前がつまる感じ」「窮屈な感じ」などの訴えが多く聞かれます。

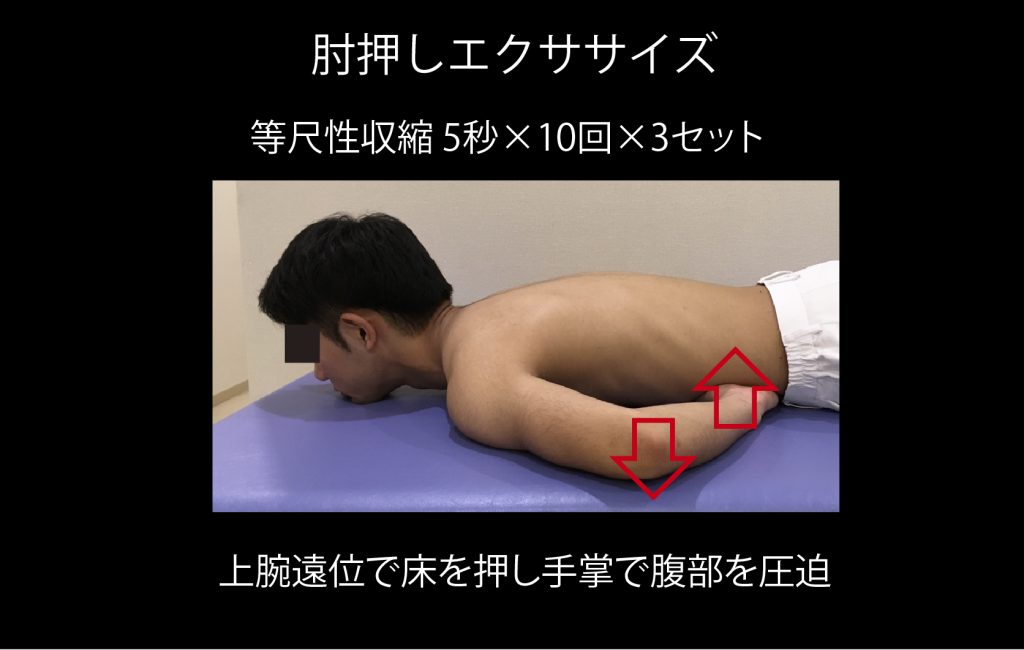

その対応策が、ストレッチ前に行う「肘押しエクササイズ」です。これによって、即時的に肩関節を内向きにひねる内旋と呼ばれる動きがひろがったり、エクササイズ後のストレッチの痛みが軽減するなどの良い反応がありました。

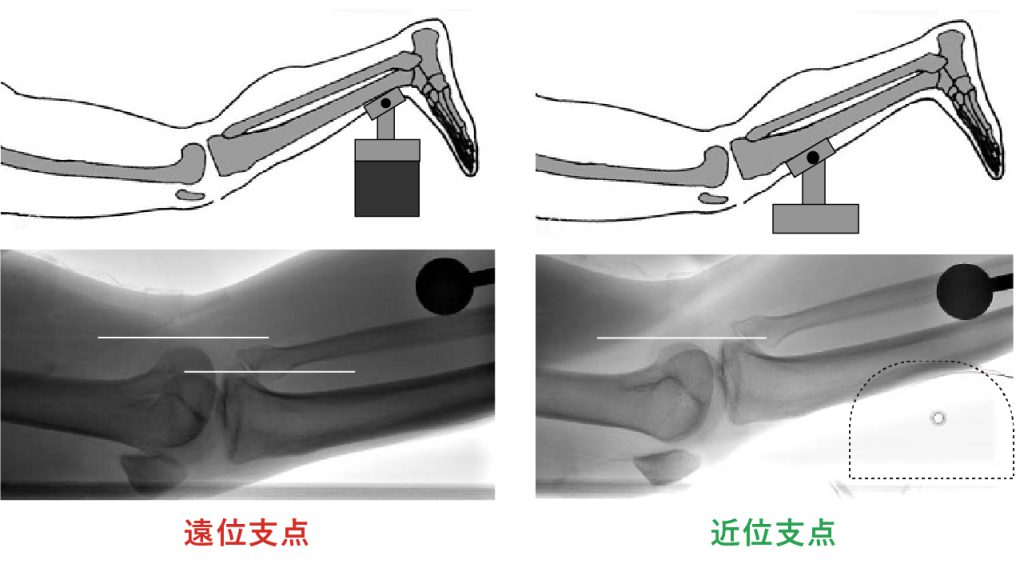

肘押しエクササイズは、うつぶせになって肘をベッドに押し付ける簡単な運動です。効果があるなら多くの人に実践してもらいたいと、松本特任講師らの研究チームは効果の検証を始めました。

エクササイズ前後で肩関節後方軟部組織の柔軟性がどう変化するか、肩関節の可動域の測定によって評価。さらに、超音波画像診断装置で、実際に組織がどうなっているかを観察しました。その結果、患者が感じた肩関節の内旋における可動域の広がりが測定数値で実証され、肩甲骨の動きがよくなっていることなどもわかりました。

①うつぶせになり,手のひらをお腹の下に入れる ②肘で床を押し付けながら,お腹を手のひらで押すように力を入れる ③力は5秒間入れて,その後しっかり脱力する ④10回3セット繰り返す

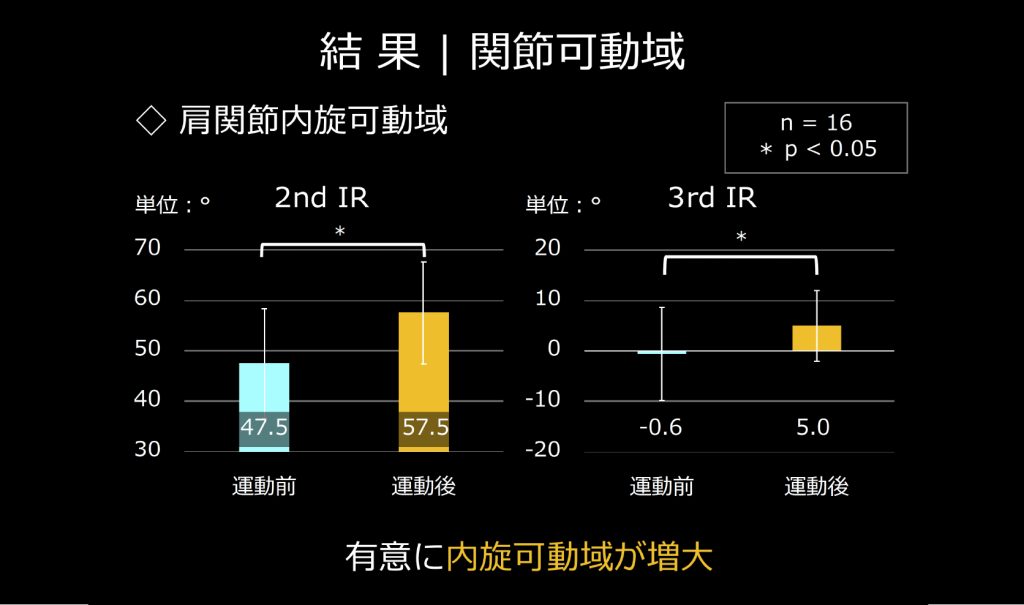

肩の後ろの組織の柔軟性の指標の一つである,肩を内側にひねる(肩内旋)可動域をエクササイズ前後で計測. 結果,運動前と比較して運動後で有意に内旋可動域の拡大を認めた.

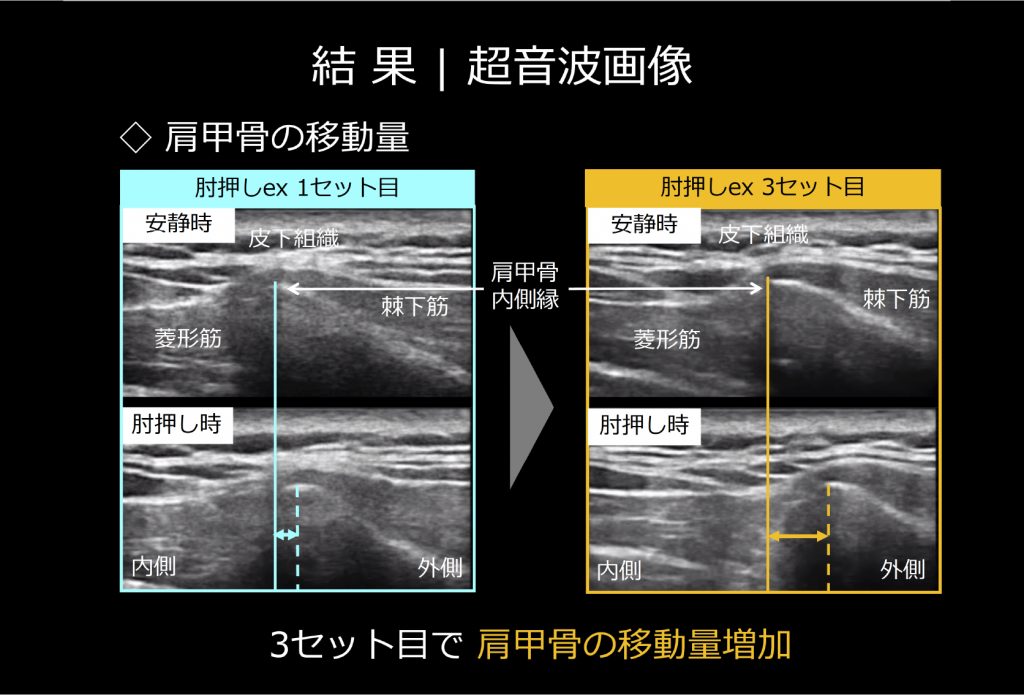

エクササイズを繰り返し行うことで,肩甲骨の動きが増加していることが認められた.肘押しエクササイズは肩関節だけでなく,肩甲骨運動の改善にも効果が期待できる可能性が示唆された.

学童期の投球障害を

予防する研究へ

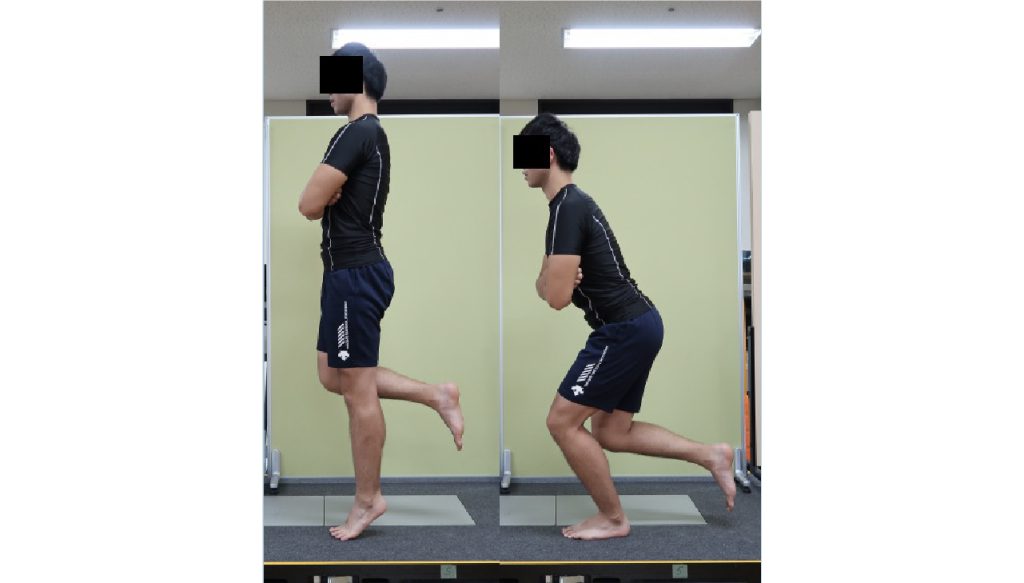

このエクササイズは、筋肉に力を入れると反対側の筋肉が緩む「相反抑制」という反射を利用し、肩を外側にひねる筋肉を緩めます。関節まわりの筋肉を大きく動かすストレッチと違って、大きな関節運動を必要としないため、痛みが少ないのがメリット。投球障害の予防はもちろん、すでに痛みが出ている人が安全に復帰をめざすために行うエクササイズとしても適しています。

松本特任講師は、特に、学童期の投球障害の予防・治療に関心を持っています。投球障害の発生頻度は学童期から高く、4人に1人程度の頻度で投球障害が発生しているという報告もあります。筋力や身体の使い方が未熟なために腕の力だけで投げるなど投球フォームが乱れやすく、肘の痛みにつながるケースも。また、成長期は骨や軟骨が発達途中であり、筋肉や靭帯よりも弱いため、骨や関節に障害が生じ、日常生活に支障が出ることもあり得ます。

今後は、肘押しエクササイズの効果をさらに詳細に評価するとともに、学童期に起こりやすい肘の投球障害を予防するサポーターの研究にも着手。パフォーマンスと障害予防効果を両立させる装具をめざし、開発を続けています。

「ケガがつきもの」

と言わせないスポーツへ!

野球が好きなのに痛みで球が投げられず、野球ができないのはとても辛いこと。松本特任講師の研究モチベーションは、投球障害の発生率を下げ、この辛さを味わう子どもを1人でも減らしたい!という想いです。

スポーツ障害やスポーツ理学療法の研究は、治療法や予防法の進化はもちろん、子どもも大人も年齢や個性に応じてより安全にスポーツを楽しめる社会づくりにつながります。「ケガがつきもの」ではなくなる世界は、意外に近いのかもしれません。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください