保育事故の要因を解明し

保育の安全対策に活かす

本来、子どもたちの命を守り、発達を保障すべきはずの教育・保育施設で、子どもが死亡するなどの重大事故が相次いでいます。

平沼教授は、保育事故裁判(民事訴訟)の支援に関わったことをきっかけに、保育事故の原因や背景にある問題を発達心理学、保育学、平和心理学の視点から解明しようとしています。また、保育事故のご遺族や保育関係者とともに「保育の重大事故をなくすネットワーク」を設立し、子どもたちの命を守るための活動も行っています。

なぜ保育事故は繰り返されるのか

施設による保育格差と「うつぶせ寝」の危険性

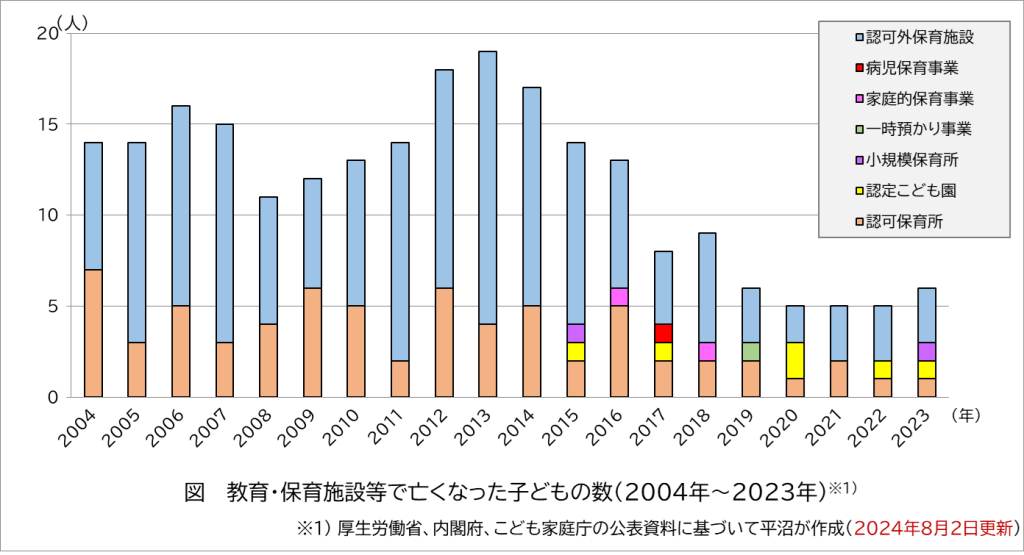

国が公表している「教育・保育施設等における事故報告集計」によると、全国にある保育所、認定こども園、認可外保育施設などの教育・保育施設等で2004年から2023年までの20年間に少なくとも234人の子どもたちが事故で亡くなっています。これを死亡事故が発生した施設種別でみると、死亡事故の約2/3(65.8%)が認可外保育施設で発生していることがわかります。

平沼教授が国の統計資料等から認可外保育施設を利用している子ども一人あたりの死亡事故発生率を算出したところ、認可保育所に比べて20倍以上高いことが分かりました。認可保育所と認可外保育施設では施設の設置基準等が異なることから、施設による「保育の格差」が子どもたちの「命の格差」につながっている可能性が示唆されます。

平沼教授が、保育事故の問題について研究するきっかけになったのが、大阪で起こった2つの保育事故でした。2009年11月、大阪市の認可外保育施設「ラッコランド京橋園」で生後4か月の男児が「うつぶせ寝」で放置されて死亡しました。事故当日は、0歳児4人を含む17人の子どもたちを保育士資格のない2人の職員が保育していました。大阪市は立入調査で不適切な保育の状況を把握していたにもかかわらず、改善勧告すら出していませんでした。

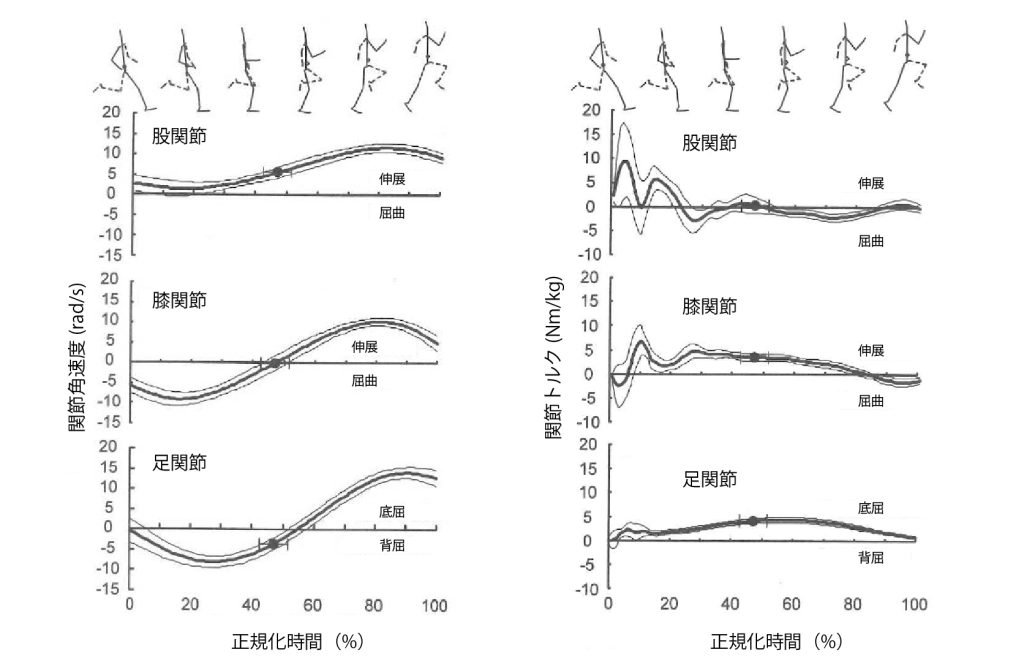

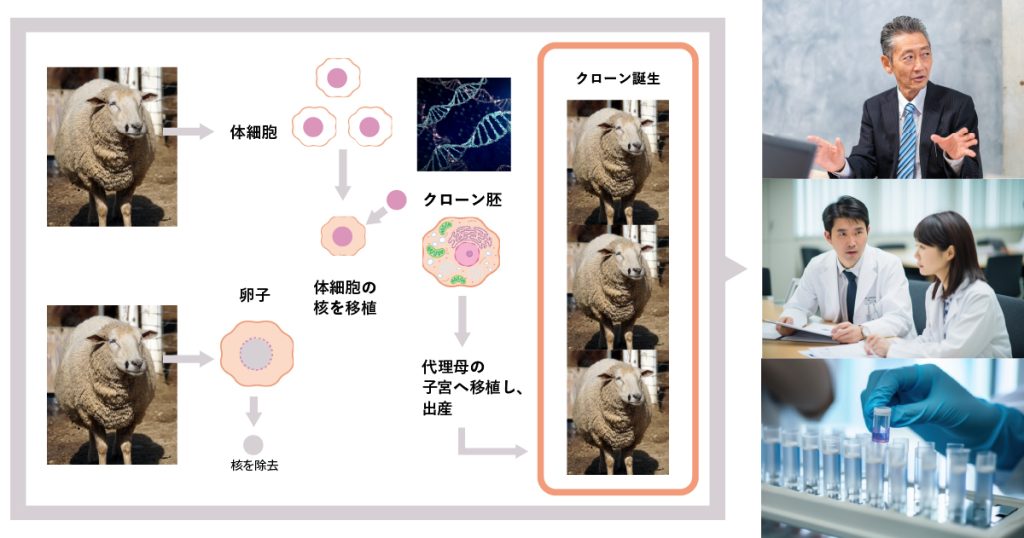

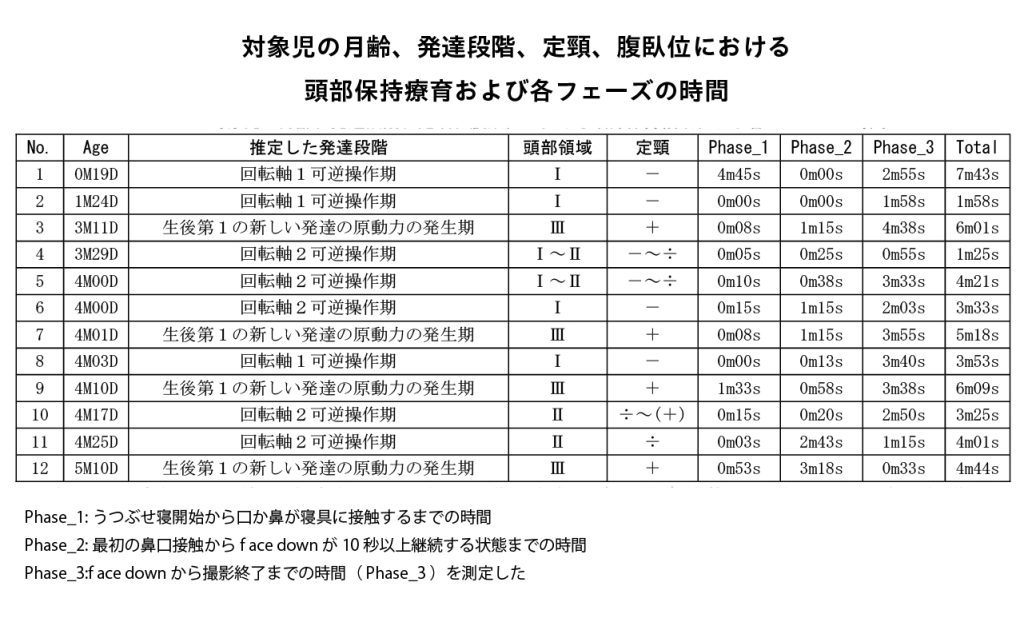

また、2010年11月には八尾市のファミリー・サポート・センター事業(通称「ファミサポ」)の一時預かり中に生後5か月の女児が「うつぶせ寝」にさせられ心肺停止となり、3年後に亡くなるという事故が起こりました。しかし、ファミサポ事業を実施・運営する八尾市と社会福祉協議会が「事故は当事者間で解決すべき問題」と主張するなど誠意ある対応がなされなかったことから、ご両親はやむなく民事裁判を起こします。この裁判で原告側(遺族側)から「うつぶせ寝の危険性」に関する意見書を依頼された平沼教授は、共同研究者とともに「うつぶせ寝実験動画」(※「赤ちゃんの急死を考える会」作成)を分析。生後3~5か月の乳児がうつぶせ寝から危険なface downの状態に至るまでのメカニズムを明らかにして意見書として提出しました。

保育事故をなくすために

保育事故の背景にある「3つの暴力」

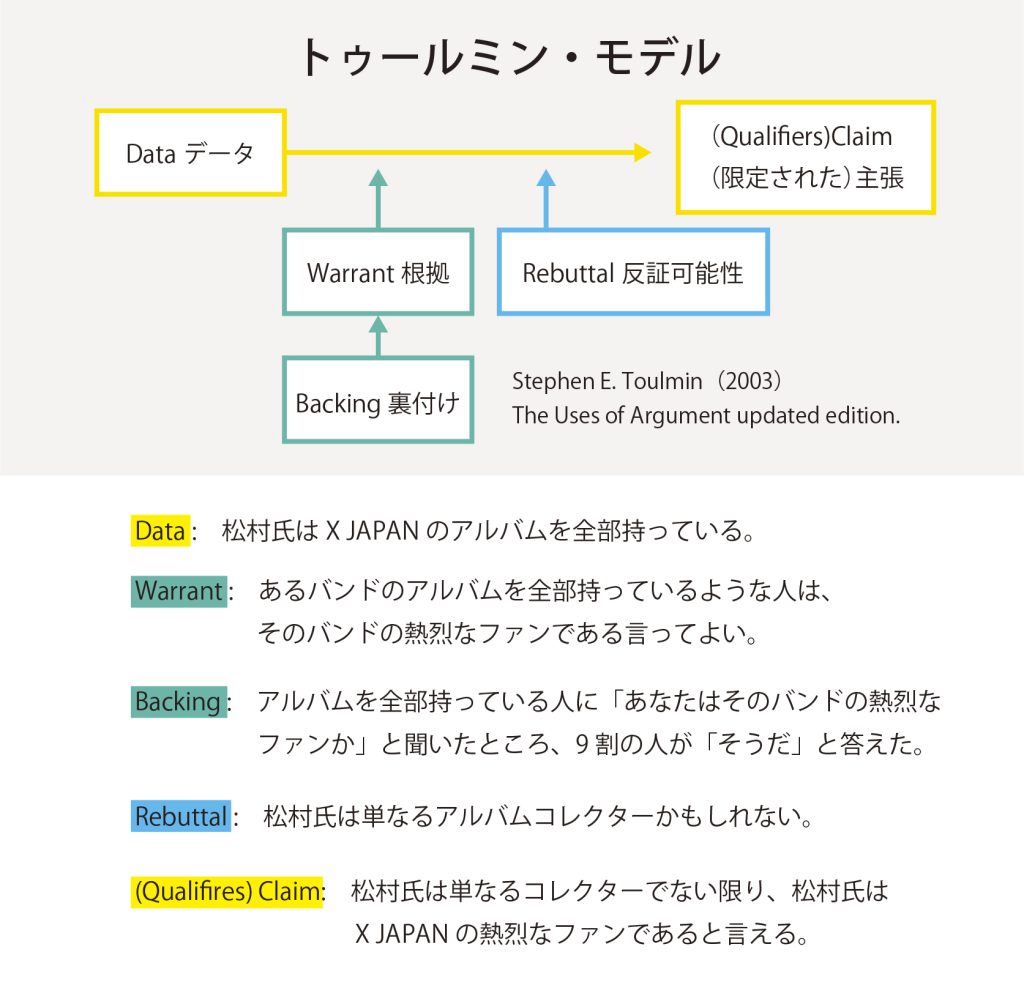

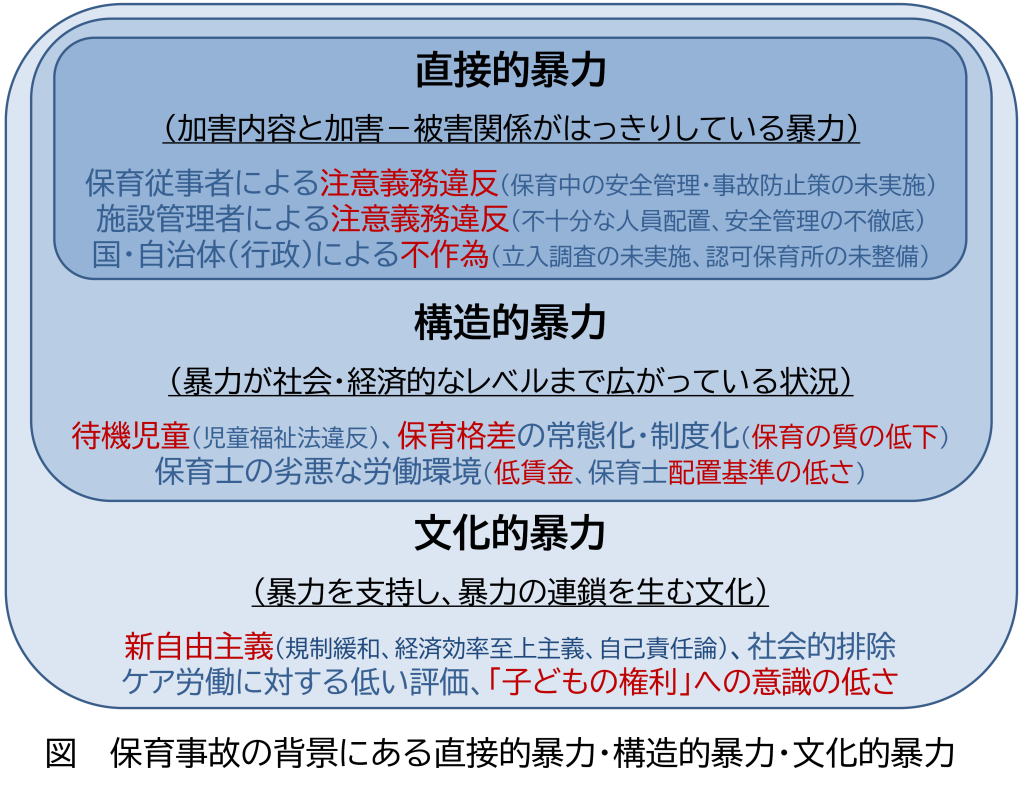

平和学では、「暴力」には「直接的暴力」(「加害の内容」と「加害-被害」の関係がはっきりしている暴力)、「構造的暴力」(暴力が社会的・経済的なレベルにまで広がっている状況)、「文化的暴力」(暴力を支持し、暴力の連鎖を生む文化)があると考えます。平沼教授は、これまでの研究や保育事故の実例から、保育事故の背景にもこれら「3つの暴力」が存在しており、保育事故をなくし、子どもの命を守るためには、これらの暴力を平和へと転換する必要があると指摘します。

保育事故における直接的暴力としては、子どもをうつぶせ寝のまま放置するなどして保育中の安全管理を怠った保育従事者による注意義務違反、必要な人員配置や職員への指導を怠った施設管理者による注意義務違反、そして、保育施設に対する指導監督責任を果たしていない国や自治体による不作為などがあります。しかし、忘れてはならないのは、そうした直接的暴力を生み出している構造的暴力や文化的暴力の存在です。認可外保育施設に子どもを預けざるを得ない状況を作り出している待機児童問題、保育士不足の要因にもなっている保育労働者の低賃金や保育士配置基準の低さによる過重労働、また規制緩和による保育格差の拡大・常態化も構造的暴力といえます。そして、そうした構造的暴力を生み出し、支持している文化的暴力には、新自由主義による経済効率至上主義や自己責任論、ケア労働に対する低い評価、子どもの権利に対する意識の低さなどがあると考えています。

すべての多様な人たちの権利が保障される

インクルーシブな社会を創造する

保育事故の背景にあるさまざまな「暴力」を解明し、それらを「平和」へと転換していくことは、保育事故を防ぐだけでなく、すべての多様な人たちの権利を保障し、誰もが安全に、安心して生きていくことができるインクルーシブな社会を創造することにもつながります。

2024年4月、4・5歳児の保育士配置基準が76年ぶりに

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください