大学院 総合情報学研究科 総合情報学専攻 准教授

大阪大学

以前はよくアウトドアなことをしていましたが、最近はほぼすべての時間を研究に充てています。疲れたら琵琶湖にドライブに出かけたりBBQをしたりして、リフレッシュします。甘いものも大好きで、研究に行き詰まった時は、羊羹などお菓子を買いに行くようにしています。

メタバースとデジタルツインで拓く

新たなリハビリテーションの可能性

高齢化、技術革新によるリハビリテーションの多様化が年々顕著になってきています。

松居和寛准教授は、医学的知識と工学技術を組み合わせて医療機器の開発やリハビリテーション技術の向上を図り、より効果的で個別化されたリハビリテーションの可能性を探っています。

脳の機能を活用した「アバター療法」で

メタバース空間でのリハビリテーションを実現

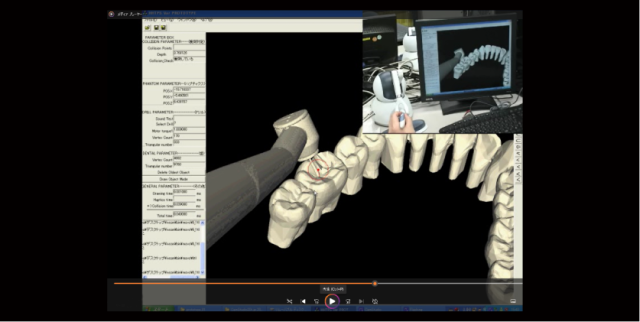

松居准教授が取り組んでいるのは、メタバース空間でのリハビリテーションを目指した「アバター療法」の研究です。この研究では、筋電図をインターフェースとして用い、メタバース空間で自分自身の身体と異なる特性を持つのアバターを操作する新たな手法を取り入れています。「Physio avatar(フィジオアバター)EB」と名付けられたこの技術の核となるのは、脳の機能を逆手に取ったリハビリテーション効果です。例えば、脳卒中で麻痺した患者でも、脳が「動かそう」と送る微弱な筋電図をアバターの動きに変換することで、「動く」という体験が得られます。動けない人が動くという体験は脳の「強化学習」につながり、神経回路の再構築に重要な効果をもたらします。

逆に健常者が「動かしにくいアバター」を操作した場合には、脳が予測した動きと実際の動きの差異を修正する「誤差学習」により、パフォーマンスが向上することが期待されます。

あるいは、自分より足が長いアバターを操作した場合は、足の指先と手先に振動子を装着して触覚フィードバックを与えると、あたかも自分の足が長くなったような錯覚が生じ、この状態で歩くと、足がよく上がるようになる効果が確認されています。

VR技術を活用すれば、場所を選ぶ必要がなくなり、ネットワークを通じて遠隔地のセラピストと共にメタバース空間でリハビリテーションを受けられるようになるでしょう。

電気刺激による身体特性の定式化で

運動器ヒューマンデジタルツインを構築

もう一つの研究の柱は、「運動器ヒューマンデジタルツイン」の実現です。これは人間の身体特性をデジタル空間に再現し、仮想空間上に精巧なコピーを構築する技術です。制御工学の「システム同定」という手法を応用し、電気刺激に対する身体の反応を精密に計測することで、その人固有の運動特性を数理モデルとして定式化します。

健常時にあらかじめ自分の身体特性を測定・保存しておけば、リハビリテーションの目標設定や装具のシミュレーションにも役立てられると考えられています。また、ここで得られる身体特性は筋肉量や脂肪の付き方によって個人差があり「サルコペニア肥満」など、筋肉量が著しく減少する疾患の新たな診断法として活用が期待されています。

医療・リハビリテーション現場の変革にとどまらない

新たな労働スタイルを創造

Physio avatar EBや運動器ヒューマンデジタルツインが実用化されれば、場所や人材の制約を超えた効果的なリハビリテーションが可能になり、多くの患者の生活の質向上に貢献することが期待されます。現実世界では身体的な制約があっても、メタバース空間では健康な頃の自分として活動でき、同時にリハビリテーションも進行できます。労働人口の減少という社会課題に対する、解決の糸口になるかもしれません。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください