技術者・医師・企業の三者が

取り組む共同研究とは?

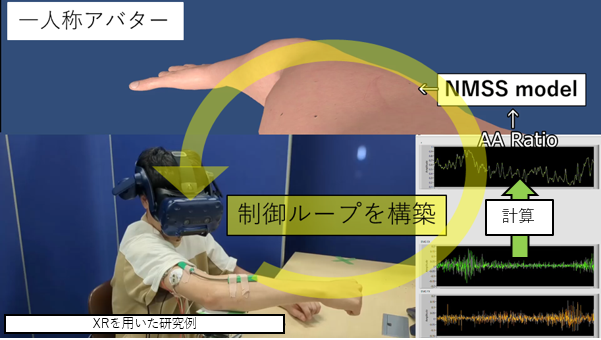

ゲーム空間で体験する「現実を強調した感覚」。この感覚の再現技術はエンタテインメントだけでなく、医療の世界でも非常に役に立ちます。

登尾教授はVRを医用工学に応用し、共同研究によって医療の新たな可能性を切り拓いています。

医用・支援シミュレータ

共同開発の始まりはVRゲームの学会発表!?

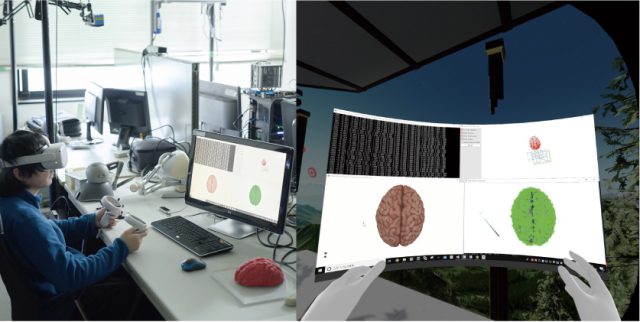

登尾研究室では、現在関西医科大学医学部医学科脳神経外科教室と、脳神経外科手術ナビゲーションシステムの開発に取り組んでいます。これは、実際の手術中の脳の映像にCTやMRIの画像から作られた患者の脳の3Dモデルを重ね合わせるシステムで、肉眼での確認が難しい臓器内の悪性腫瘍や血管を医師に提示し、外科手術をサポートするものです。 また腎臓外科手術や肝臓外科手術のナビゲータ・シミュレータの開発には、本学の大西教授や小枝准教授(現在・岡山県立大学 人間情報工学科)とともに参画しています。これらの共同研究では、それぞれの専門分野から開発されたVR技術が駆使されています。

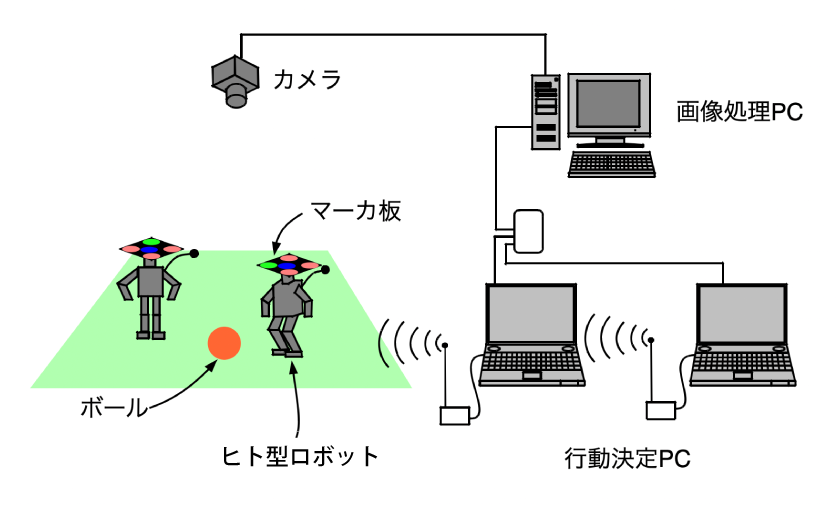

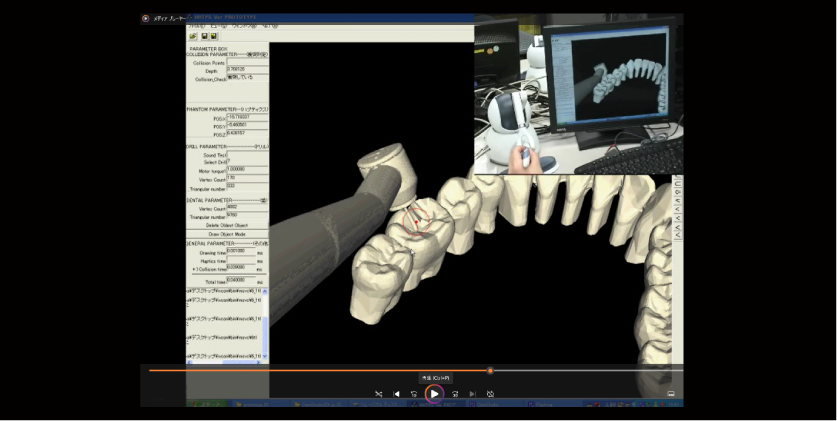

こうした共同研究のきっかけとなったのは、第6回日本VR医学会学術大会で発表した「仮想空間におけるビリヤードやエアホッケーのゲーム」の研究です。発表内容は、物と物が衝突する際の力を分析し、物体にかかる力の感覚をゲームユーザーがリアルに体感できるシステムの開発に関するものでした。

当日、会場で発表を聴いた大阪大学歯学部の荘村泰治教授。医学生の教育現場で課題となっていた、技術習得の課題を解決できるのでは⁉と大きな可能性を感じます。

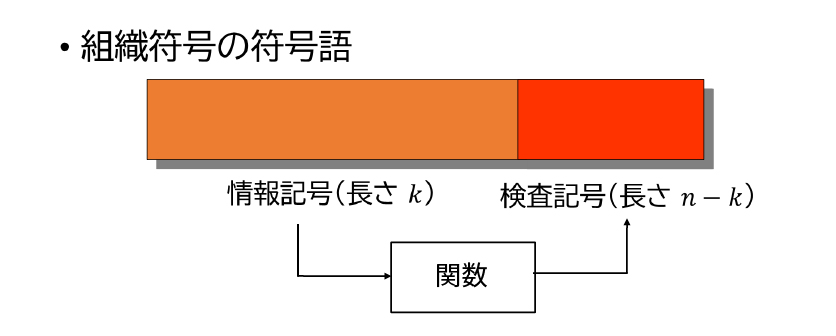

エナメル質・象牙質・歯髄で校正された歯の「う蝕(むし歯)」を治療する視聴触が体感できる学生教育用システム.

歯科医は通常、歯科バーで歯や顎の骨を削り治療を進めます。歯はエナメル質・象牙質・歯髄の三層構造になっており、削る際には手に伝わる感触がそれぞれ異なります。歯学生がこの練習を安全に行うために、VRゲーム構築で開発した技術を応用して「歯科施術シミュレータ」を開発できないか──。荘村教授はその場で登尾教授に共同研究を提案。現在、本学・情報学科では当たり前のように広がっている共同研究・共同開発の礎が、このとき生まれたのです。

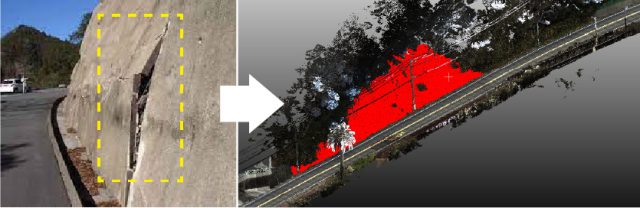

実際の手術中の脳の映像にCTやMRIの画像から作られた患者の脳の3Dモデルを重ね合わせ,肉眼で確認することが難しい部分の手術をサポート.

選りすぐりのメンバーがワンチームに集結!

ファンド獲得や人材育成など研究環境を整える

共同研究では、単独研究では不可能なマンパワーが生まれます。医用ナビゲータ・シミュレータの場合なら、メカ・カメラ・プログラム・CG・ヒューマンインターフェースなど、各ジャンルの専門家を大学や企業から集めて「強いチーム」を作ります。

また実社会の課題にリンクした共同研究ではチームや研究内容の優位性をプレゼンテーションすることで、研究費を獲得し環境を整えることができます。実際、登尾教授自身も科研費–基盤研究(B)の採択や、NEDO、JST等からの支援によって、求められるスピードや研究環境の質的な条件を確保し、維持しています。

さらに、本学情報学科第1期卒業生・水篠公範氏が設立したソフトウェア開発企業との連携により、社会に役立つ研究開発や専門性を活かした就職力など好循環を生み出しています。

共同研究には、むずかしい面もあります。医師は臨床での効果を、エンジニアは研究論文のインパクトを、企業は利益を、それぞれ重視します。コミュニケーションを活発にし、それぞれが納得できる落とし所を見つけてゆくことも、欠かせない大切な作業です。

医療のDX化が進むことで

適切かつ効率的な医療が実現

DX(デジタル・トランスフォーメンション)とは、データとデジタル技術を駆使して業務プロセス・サービス・ビジネスモデルを改善することです。

医療のDX化がさらに進めば、診療は対面・VRを区別できるようになります。患者さんにとっても、医療従事者にとっても、医療サービスは今以上に適切かつ効率的になっていくことでしょう。

- 参考文献

仮想空間におけるビリヤードやエアホッケーのゲームの研究……「撃力衝突モデルに基づくビリヤードの視覚精度の向上」「撃力衝突モデルに基づくエアホッケーの触覚精度の向上」(国際会議Eurographics:2003年9月)

Toshiko Iguchi, Tetsuya Kodama and Hiroshi Noborio, ‘A Precise Approach Calibrated by Experimental Data to Make an Artificial Impulse,’ Eurographics 2003, Short Presentations, Granada Spain, pp.241-248, 2003.

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください