総合情報学部

情報学科

COMPUTER SCIENCE

日々進歩する情報学を学ぶために、2つのコースを設置しています。1年次から3年次にかけて学んできたことをベースに、4年次の前期に2つのコースいずれかを選択します。

コンピュータサイエンスコース

JABEE認定課程となるこのコースを修了すると、権威のある国家資格「技術士」なるための一次試験が免除となり、「技術士補」を取得することができます。

デジタルメディアコース

デジタルコンテンツのデザインやマネジメントの学びを深めます。

[将来の活躍フィールド]

最先端のコンピュータ分野へ

-

情報システムの開発

ソフトウェア開発

-

ITマネージャー

システムエンジニア

スマートフォンやVR、

デジタルメディアテクノロジー

で

新しい体験をつくれる人へ

日々進歩する情報学を学ぶために、2つのコースを設置しています。1年次から3年次にかけて学んできたことをベースに、4年次の前期に2つのコースいずれかを選択します。

コンピュータサイエンスコース

JABEE認定課程となるこのコースを修了すると、権威のある国家資格「技術士」なるための一次試験が免除となり、「技術士補」を取得することができます。

デジタルメディアコース

デジタルコンテンツのデザインやマネジメントの学びを深めます。

情報学科

学びのポイント

-

POINT 1

JABEE(日本技術者教育認定機構)認定のカリキュラム※

※コンピュータサイエンスコースのみ

-

POINT 2

基礎的な知識から

最先端技術までカバー -

POINT 3

豊富な演習で

実践力を向上させる

×

情報で社会を良くする

学科TOPICS

HOT TOPICS

-

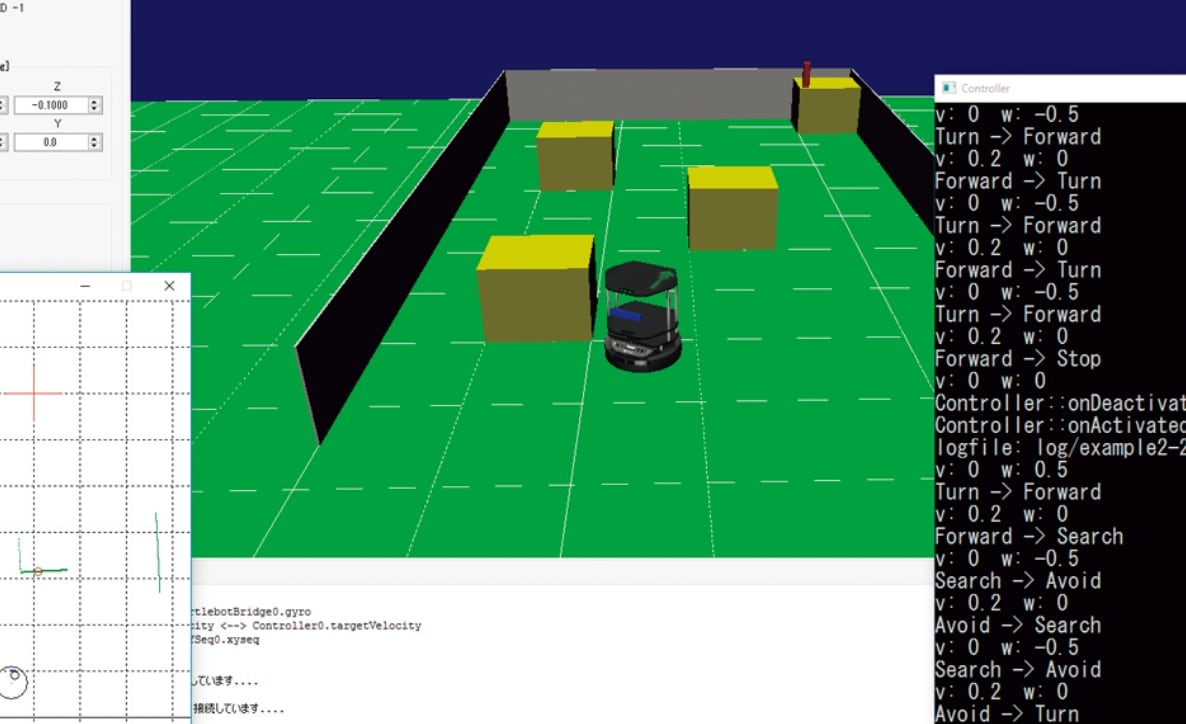

「World Robot Summit 2020福島大会」の様子

「World Robot Summit 2020福島大会」の様子

ロボット技術を実践的に学ぶ

ロボティクス研究室では研究の一環として、「ODENS」というチーム名で「World Robot Summit(WRS)」に参加しています。WRSは、世界中から集結したチームがロボットの技術やアイデアを競う競技会。「トンネル事故災害対応・復旧チャレンジ」という、ロボットシミュレータ内に再現された災害現場にロボットを投入し、遠隔操縦によりタスクを遂行する能力を競う部門に出場しました。AR技術を活用した双腕の建機型ロボットを製作するという、他にはない取り組みに挑戦。勝敗を競うだけではなく、研究の成果を検証したり、新たな課題を発見したりするための貴重な機会となっています。

カリキュラム

学科紹介

授業Pick up!

01

情報セキュリティ

マネージメント

3年国家試験への対策とともに、

セキュリティ技術への理解を深める

不正使用や攻撃から情報システムを守るために不可欠な情報セキュリティ技術。この授業では、国家試験である情報セキュリティマネジメント試験にも出題される技術を広く学び、さらに技術の理論的な裏づけについても理解を深めます。

02

GUIデザイン演習

3年コンピュータの直感的な操作を可能にする

GUIについて学ぶ

コンピュータの操作には、情報を視覚的に表現するグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)が広く活用されています。この演習では、プログラミング演習を通してGUIの設計・デザインを学びます。

03

情報システム実験

2年ロボットプログラミングなど

システムに関する作業を実体験

1年次で得たコンピュータに関する知識を応用し、ロボットプログラミングなどに取り組みます。実際にシステムをつくり、動かすことで、情報システムの設計・管理・運用に必要な能力の向上をめざします。

04

エンジニアリング

デザイン演習

3年決まった答えのない課題に

対して、

解を見いだす力をつける

マイコンボードの一種であるArduinoを教材に、提示された課題の解決をめざします。この演習を通して、解がひとつではない課題に対して、解を見つけ出すエンジニアリングデザイン能力を育みます。

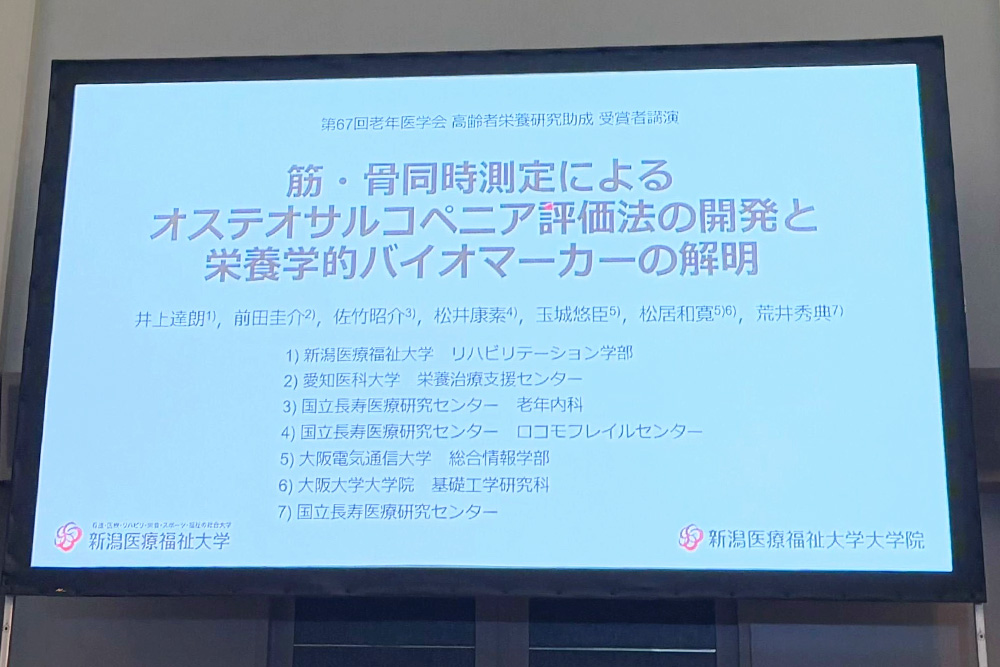

情報学科の研究紹介

内定者インタビュー

資格

ITパスポート / 基本情報技術者 / 応用情報技術者級

富士通株式会社 内定

情報学科

和歌山県 田辺高校 出身

ITのチカラで

いくつもの社会問題を

解決したい

「情報」の分野を幅広く学べる環境に魅力を感じてこの学科を志望しました。授業ではプログラミング言語の修得やPC組み立て、ロボット制御など貴重な経験をし、トライアンドエラーを楽しんで取り組みました。資格取得サポートを受け、計画力や意志力を育み、多くの資格を取得。卒業後は富士通で大きなプロジェクトを担当し、社会問題の解決に尽力したいです。

資格

ITパスポート / 基本情報技術者 / 応用情報技術者

卒業生インタビュー

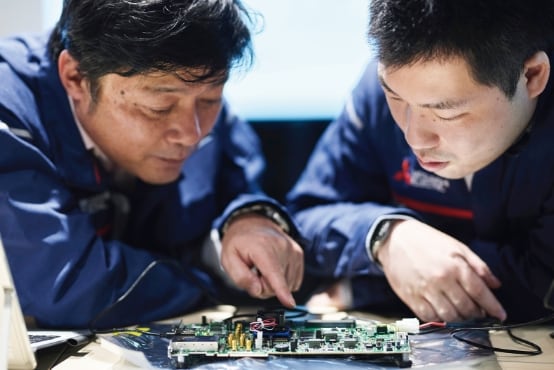

三菱電機株式会社

情報技術総合研究所

鈴木 弘成 さん

2017年 情報学科 卒業

2019年 本学大学院 コンピュータサイエンス専攻※ 修了

※現 総合情報学専攻 コンピュータサイエンスコース

大阪府 吹田東高校 出身

電子製品の頭脳である

LSI開発に携わり、

より良い形を追求していく

私は在学中、組み込みシステムに関する研究室で、日々技術を磨いていました。研究成果を展示する「ETWest」に参加した際には、プロのエンジニアから鋭い質問をもらい、開発者は製品を現場で役立つレベルに改良し続ける姿勢を持たなければならないと実感。入社後はLSIと呼ばれる集積回路の設計開発に携わっています。LSIは変化が目まぐるしい分野です。小さな改善の積み重ねで、まわりより一歩進んだ技術を開発し続け、周囲をあっと驚かせるような成果をあげていきたいです。

ABOUT COMPANY

三菱電機株式会社情報技術総合研究所は、三菱電機グループ全事業の幅広い製品を情報通信技術で支える技術者集団です。宇宙を巡る人工衛星から、生活に身近な家電、目に見えない情報の安全まで、最先端技術で未来を拓き、新しい安全・安心を世界に届けています。

資格

-

Qualification

取得できる資格

(所定科目の単位修得が必要)- 高等学校教諭一種免許状(数学/情報)

- 中学校教諭一種免許状(数学)

- 技術士補(情報工学)※

コンピュータサイエンスコースのみ対象

-

Qualification

取得をめざす資格

- ITパスポート

- 情報セキュリティマネジメント

- 基本情報技術者

- 応用情報技術者

就職実績

手厚い就職支援体制で、

高い就職率を誇っています。

就職先業界内訳

主な就職先企業一覧(過去3年間)

- ソフトバンク株式会社

- 富士ソフト株式会社

- 株式会社システナ

- 三菱電機ソフトウエア株式会社

- 株式会社NTTフィールドテクノ

- ニチコン株式会社

- 株式会社島精機製作所

- TOWA株式会社

- 株式会社デンソーテン

- 旭情報サービス株式会社

- 株式会社システムリサーチ

- 島津メディカルシステムズ株式会社

- 株式会社立花エレテック

- 大阪市役所

- 京都府警察本部

- など

総合情報学部 学科一覧

-

デジタルゲーム学科ゲーム・社会デザイン専攻

GAMES FOR SOCIAL DESIGN

ゲームと社会をつなげる

総合的DX人材へ[将来の活躍フィールド]

- ゲーム・エンターテインメント業界

- 情報・通信産業

- 映像・放送業界

- イベント業界

- 環境産業

- 自治体・公務員

-

デジタルゲーム学科デジタルゲーム専攻

DIGITAL GAMES

ゲームの魅力を深める

スペシャリストへ[将来の活躍フィールド]

- ゲーム業界

- IT産業

- インターネット・Web業界

- クリエイター(ゲーム・アニメーション)

-

デジタルゲーム学科ゲーム&メディア専攻

GAMES AND MEDIA

表現の可能性を拡げる

クリエイターへ[将来の活躍フィールド]

- ゲーム・エンターテインメント業界

- 映像・放送業界

- 広告業界

- クリエイター(CG・Web)

- IT産業

- eスポーツ関連事業

-

情報学科

COMPUTER SCIENCE

最先端のコンピュータ分野へ

[将来の活躍フィールド]

- 情報システム開発

- ソフトウェア開発

- ITマネージャー

- システムエンジニア

総合情報学部の他の学科を見る

-

デジタルゲーム学科ゲーム・社会デザイン専攻

GAMES FOR SOCIAL DESIGN

ゲームと社会をつなげる

総合的DX人材へ[将来の活躍フィールド]

- ゲーム・エンターテインメント業界

- 情報・通信産業

- 映像・放送業界

- イベント業界

- 環境産業

- 自治体・公務員

-

デジタルゲーム学科デジタルゲーム専攻

DIGITAL GAMES

ゲームの魅力を深める

スペシャリストへ[将来の活躍フィールド]

- ゲーム業界

- IT産業

- インターネット・Web業界

- クリエイター(ゲーム・アニメーション)

-

デジタルゲーム学科ゲーム&メディア専攻

GAMES AND MEDIA

表現の可能性を拡げる

クリエイターへ[将来の活躍フィールド]

- ゲーム・エンターテインメント業界

- 映像・放送業界

- 広告業界

- クリエイター(CG・Web)

- IT産業

- eスポーツ関連事業

-

情報学科

COMPUTER SCIENCE

最先端のコンピュータ分野へ

[将来の活躍フィールド]

- 情報システム開発

- ソフトウェア開発

- ITマネージャー

- システムエンジニア