工学部

基礎理工学科数理科学専攻

MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCE

工学の基盤となる科学(数学・物理・化学)の専門知識を獲得すると同時に、それらを活かす理論や技法を修得。物事を「根っこ」から追究・分析する基礎力と真の応用力を持ち、先端科学技術から教育まで、幅広い舞台で活躍できる理数系ジェネラリストを育成します。

[将来の活躍フィールド]

各種メーカーや教育分野へ

-

科学を自在に扱う研究・開発者

-

科学的思考ができるエンジニア

-

幅広い科学の知識を持つ数学・理科の教員

※2024年より基礎理工学科は基礎理工学科 数理科学専攻へ

先端科学技術から教育まで

幅広い舞台で活躍できる

理数系ジェネラリストへ

基礎理工学科 数理科学専攻2024 NEW

基礎理工学科 環境化学専攻2024 NEW

工学部内の数学、物理学、化学、生物学に関する教育を1学科(基礎理工学科)に統合した上で2専攻に再編。数学・理科の教員免許取得が可能。(高等学校一種・中学校一種)

工学の基盤となる科学(数学・物理・化学)の専門知識を獲得すると同時に、それらを活かす理論や技法を修得。物事を「根っこ」から追究・分析する基礎力と真の応用力を持ち、先端科学技術から教育まで、幅広い舞台で活躍できる理数系ジェネラリストを育成します。

数理科学専攻

学びのポイント

-

POINT 1

科学技術リテラシーを

身につけられる -

POINT 2

問題を発見し、

解決する力を伸ばす -

POINT 3

「伝える力」を磨く

少人数ゼミナール

×

情報で社会を良くする

学科TOPICS

HOT TOPICS

-

小型PCの組み立てから

セットアップまでを行い、

情報リテラシーを身につける小型PC「ラズベリーパイ®」を自分たちで一から組み立てて、LinuxOSをインストールしてネットワークもセットアップ。また、プレゼン資料・レポート作成に必要なアプリケーションをインストールして実際に利用します。さらに、Python(パイソン)®による数理シミュレーションまで行うことにより、小型PCを自らつくり上げ、動かす経験を通して、計算機やインターネットの仕組みなどを理解し、基礎的な情報技術リテラシーを身につけることができます。

Python®…AI開発などの最先端分野において主流となっているプログラミング言語。

カリキュラム

学科紹介

授業Pick up!

01

幾何学2

3年微分積分をはじめとする

数学の手法を用いて、

曲線の幾何的性質を調べる

円や放物線など、数学にはいろいろな「曲線」が現れます。この授業では、微分積分をはじめとする数学の手法を用いて、それら曲線がどのくらい曲がっているか・回っているかといった幾何的な性質を調べます。

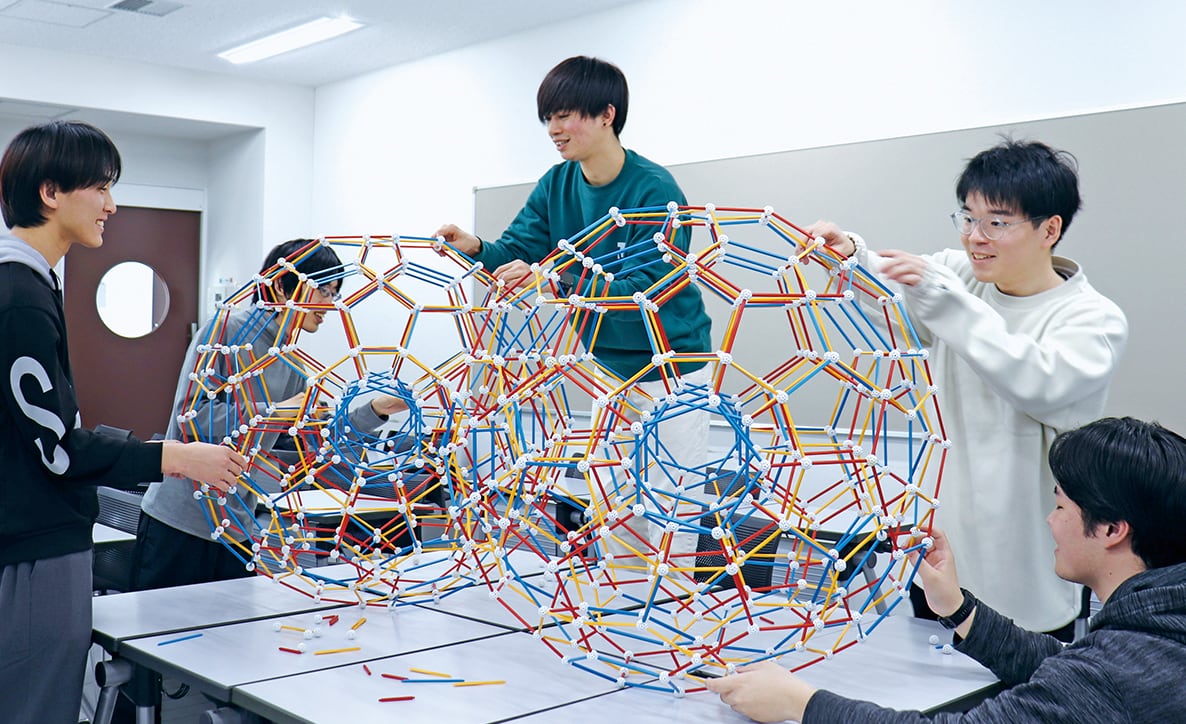

02

アクティブサイエンス

ゼミナール

3年思考力と創造力を駆使して

手を動かして、

科学の課題にチャレンジ

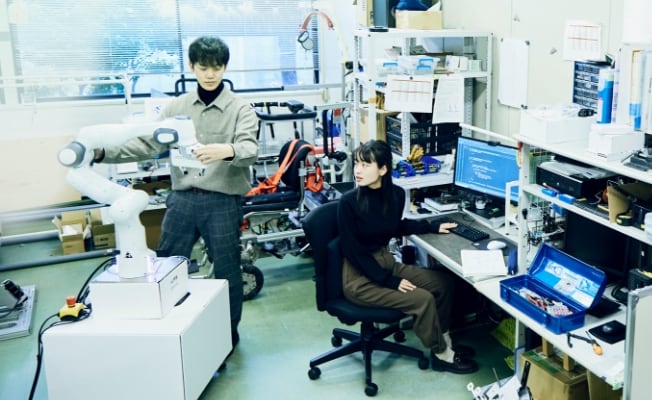

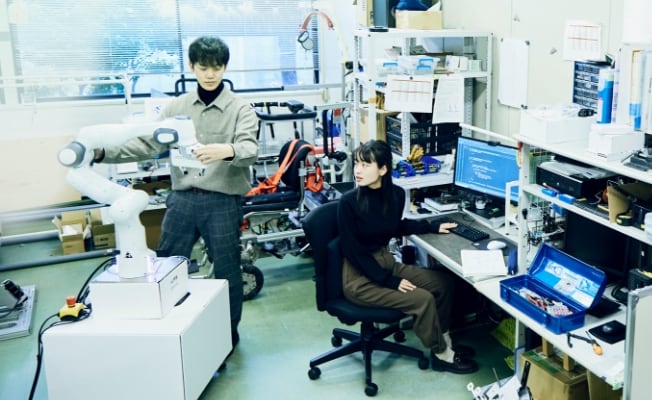

科学に対する実践力を身につけるプロジェクト学修です。数学、物理、化学のさまざまな課題を設定し、問題解決のプロセスを自ら考え議論し、実践していきます。これを通じて、社会人として必須のスキルを磨き上げることをめざします。

03

サイエンス実験

2年多岐にわたる実験やデータ解析で

より深く科学を理解する

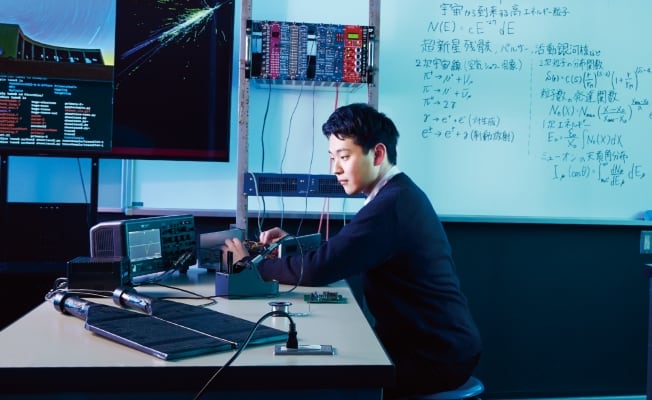

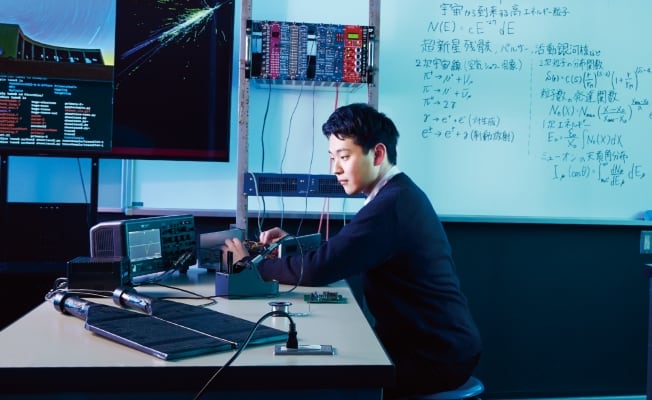

振動·光・熱・宇宙線などの物理現象や、直流電気回路を用いた実験により、科学への理解を深めます。観測や計測の過程を通じて、測定器の原理や操作方法、データの解析手法、報告書の作成方法までを学んでいきます。

04

宇宙科学

3年宇宙の成り立ちから

宇宙線の謎まで、幅広く学ぶ

宇宙を理解するためには、力学、電磁気学、熱力学、量子力学、相対性理論など、物理学の知識が求められます。これらの知識を応用し、現在の宇宙の姿、宇宙観に関する知識の修得をめざします。

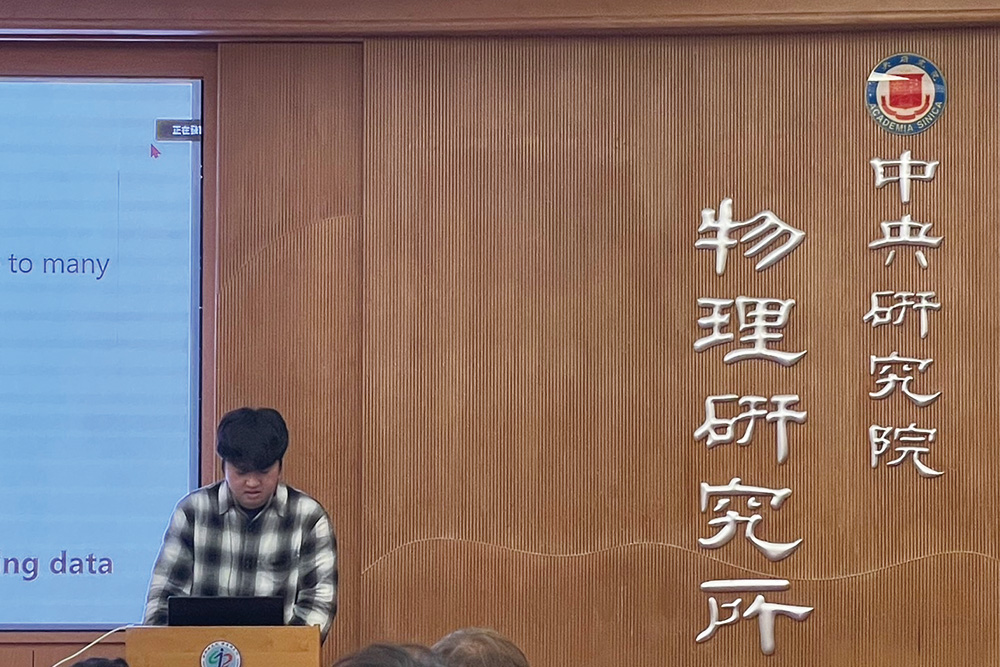

数理科学専攻の研究紹介

内定者インタビュー

資格

中学校・高等学校教諭一種免許状(理科)

三菱電機株式会社 内定

基礎理工学科※

※ 現 基礎理工学科 数理科学専攻

兵庫県 尼崎小田高校 出身

宇宙の星空にも、

研究を深めることで近づける

小学生の頃に見た星空に感動して以来、ずっと宇宙に憧れています。研究室では宇宙線を観測する「CRAFFT望遠鏡」の製作にかかわり、科学的な理解を深めました。就職活動時に、私が高校生の頃に使っていた望遠鏡を設計・製造している三菱電機と出会い、運命を感じて入社を決意。今後は宇宙にかかわる仕事を通して、多くの人に美しい星空と出会う感動を届けたいです。

資格

中学校・高等学校教諭一種免許状(理科)

卒業生インタビュー

大阪電気通信大学高等学校

理科教諭

鍵谷 鷹 さん

2020年 基礎理工学科 卒業

兵庫県 西宮南高校 出身

夢を持つ大切さを

一生かけて教えたい

一度目の就職で夢を持つ大切さを知り、子どもたちに夢を与えられる高校教員をめざすため、もう一度大学へ入学。数学と物理と化学を基礎から学べる基礎理工学科で知識を深めていきました。研究室では宇宙線の解析に関する研究を実施。「研究は終わらない」という先生の話が心に残っており、諦めずにやり切ることの大切さを学びました。教諭という仕事にも終わりはありません。子どもたちの夢を一緒に見つけてあげられる教諭として、これからも生徒と向き合い続けていきます。

ABOUT HIGH SCHOOL

大阪電気通信大学高等学校は1941年学園創立。2学科9コースにわたる多様な学びによって生徒の専門性を高めてきた。大学の授業や実習を体験・見学できる「高大連携」にも力を注ぐことで、生徒の夢の実現を後押ししています。

資格

-

Qualification

取得できる資格

(所定科目の単位修得が必要)- 高等学校教諭一種免許状(数学/理科)

- 中学校教諭一種免許状(数学/理科)

- 食品衛生管理者

- 食品衛生監視員任用資格

-

Qualification

取得をめざす資格

- 実用数学技能検定

- ITパスポート

- 統計検定

就職実績

手厚い就職支援体制で、

高い就職率を誇っています。

就職先業界内訳

主な就職先企業一覧(過去3年間)

- 大阪市教育委員会

- 大阪府教育委員会

- 京都市教育委員会

- 京都府教育委員会

- 神戸市教育委員会

- 兵庫県教育委員会

- 平安女学院中学校高等学校

- 大阪市役所

- ダイキン工業株式会社

- 株式会社大林組

- ニプロ株式会社

- 株式会社四電工

- 株式会社エディオン

- 株式会社NSD

- 株式会社パルグループ

ホールディングス - など

工学部 学科一覧

-

電気電子工学科

ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

生活になくてはならない“電気”を司る、

即戦力のエンジニアへ[将来の活躍フィールド]

- 電気設備

- 運輸電力

- システムエンジニア

- ホームエレクトロニクスの開発

- IT関連

-

電子機械工学科

ELECTRO-MECHANICAL ENGINEERING

AI × 機械 × 電気・電子

いくつもの学びを掛け合わせて

想像を創造へ[将来の活躍フィールド]

- 電気・電子装置や機械の設計・開発

- 情報通信産業で活躍するエンジニア

- ロボットエンジニア

-

機械工学科

MECHANICAL ENGINEERING

産業の根幹を支える機械で

世の中を大きく前に進める[将来の活躍フィールド]

- 輸送機器

- 産業用機械

- ロボット

- プラント

- ナノテクノロジー関連

- インフラ関係

-

基礎理工学科数理科学専攻

MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCE

先端科学技術から教育まで幅広い舞台で

活躍できる理数系ジェネラリストへ[将来の活躍フィールド]

- 科学を自在に扱う研究・開発者

- 科学的思考ができるエンジニア

- 幅広い科学の知識を持つ数学・理科の教員

-

基礎理工学科環境化学専攻

SUSTAINABLE CHEMISTRY

持続可能な未来の社会や生活に

必要な知識と技術を学ぶ[将来の活躍フィールド]

- 化学・食品製造業

- さまざまな分野のエンジニア

- 理科・数学の教員

工学部の他の学科を見る

-

電気電子工学科

ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

生活になくてはならない“電気”を司る、

即戦力のエンジニアへ[将来の活躍フィールド]

- 電気設備

- 運輸電力

- システムエンジニア

- ホームエレクトロニクスの開発

- IT関連

-

電子機械工学科

ELECTRO-MECHANICAL ENGINEERING

AI × 機械 × 電気・電子

いくつもの学びを掛け合わせて

想像を創造へ[将来の活躍フィールド]

- 電気・電子装置や機械の設計・開発

- 情報通信産業で活躍するエンジニア

- ロボットエンジニア

-

機械工学科

MECHANICAL ENGINEERING

産業の根幹を支える機械で

世の中を大きく前に進める[将来の活躍フィールド]

- 輸送機器

- 産業用機械

- ロボット

- プラント

- ナノテクノロジー関連

- インフラ関係

-

基礎理工学科数理科学専攻

MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCE

先端科学技術から教育まで幅広い舞台で

活躍できる理数系ジェネラリストへ[将来の活躍フィールド]

- 科学を自在に扱う研究・開発者

- 科学的思考ができるエンジニア

- 幅広い科学の知識を持つ数学・理科の教員

-

基礎理工学科環境化学専攻

SUSTAINABLE CHEMISTRY

持続可能な未来の社会や生活に

必要な知識と技術を学ぶ[将来の活躍フィールド]

- 化学・食品製造業

- さまざまな分野のエンジニア

- 理科・数学の教員

.jpg)