総合情報学部

情報学科

情報学科

の記事一覧

2024.07.19

BitSummit Game Jam 2024に本学学生が参加

BitSummit実行委員会が主催する学生ゲームジャム「BitSummit Game Jam 2024」に、総合情報学部デジタルゲーム...

2024.06.28

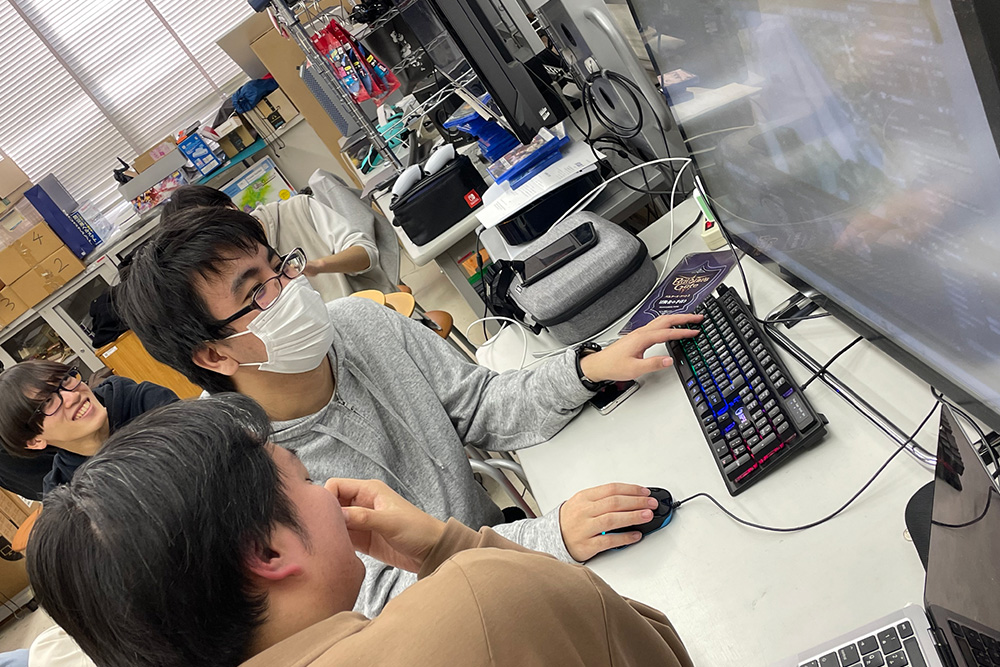

ゴールデンウィークの課外制作活動 GWゲームジャム実施

5月4日(土)、5日(日)の2日間、毎年恒例となったゴールデンウィークの課外制作活動「GWゲームジャム」が実施されました。デジタルゲー...

2024.05.24

春休みの課外制作活動 春の学内ゲームジャム開催

毎年恒例となった春休みの課外制作活動、春のゲームジャムが開催されました。今回は2024年の3月11日(月)から13日(水)までの3日間...

2024.05.22

情報学科の新入生が学外教育研修を行いました

5月10日(金)、11日(土)に、総合情報学部情報学科の新入生が1泊2日の学外教育研修を行いました。本研修は、1泊の寝食を共にする中で...

2024.05.21

XRとフォトグラメトリを題材にした学内ゲームジャム開催

2月27日(火)と2月28日(水)の2日間、本学四條畷キャンパスで春休みの課外制作活動として、XR※1とフォトグラメトリ※2を題材とし...

2024.02.28

2023年度なわてんグランプリで各受賞作品が発表されました

2月11日(日)、2023年度なわてんグランプリで各受賞作品が発表され、ゲーム、メディアデザイン、研究など各部門による表彰を行いました...

2023.11.16

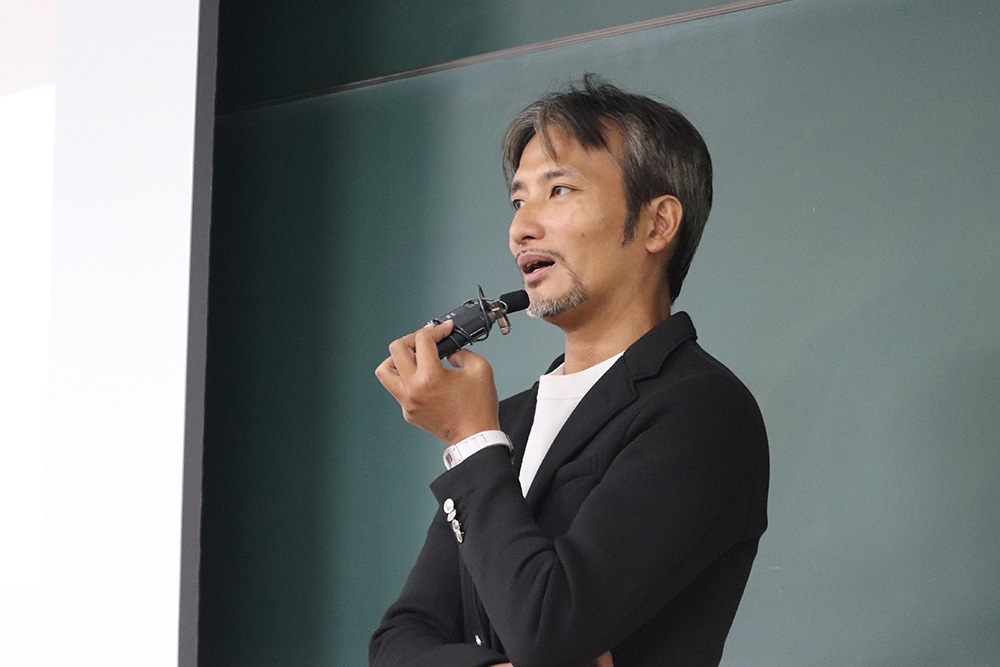

総合情報学部 情報学科客員教授の高橋智隆先生による特別講義「ロボット時代の創造」が実施されました

11月13日(月)、四條畷キャンパスにて本学客員教授であり、株式会社ロボ・ガレージ代表取締役高橋智隆先生による特別講義「ロボット時代の...

2023.10.20

グローカル環境・防災学研究会シンポジウム第3回「建設分野におけるAI活用の最前線」で情報学科の中原匡哉講師が講演を行いました

9月26日(火)、グローカル環境・防災学研究会シンポジウム第3回「建設分野におけるAI活用の最前線」(共催:山口大学グローカル環境・防...

2023.03.03

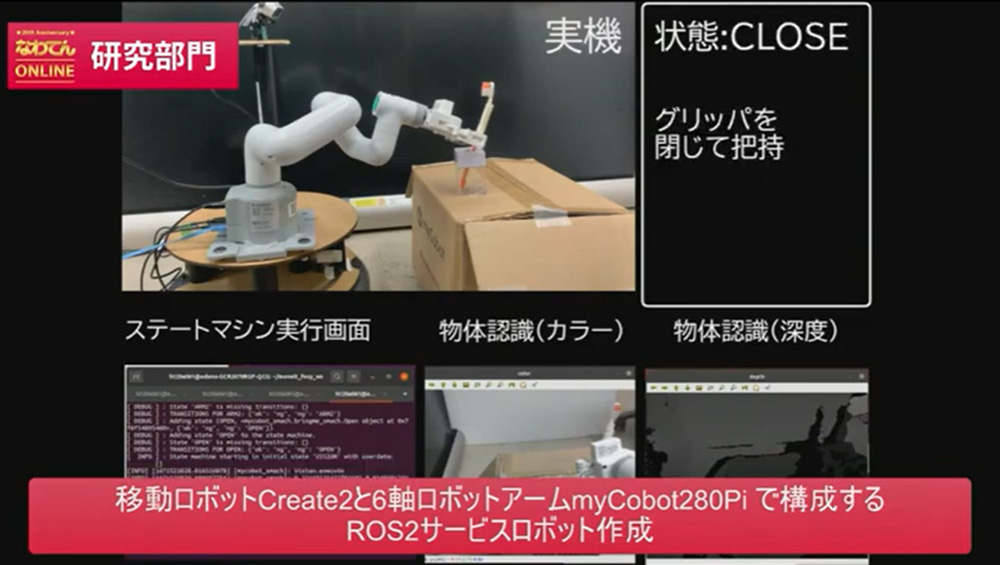

2022年度なわてんグランプリで各受賞作品が発表されました

2月12日(日)に行われた、2022年度なわてんグランプリで各受賞作品が発表され、ゲーム、メディアデザイン、研究など各部門による表彰を...

2022.11.21

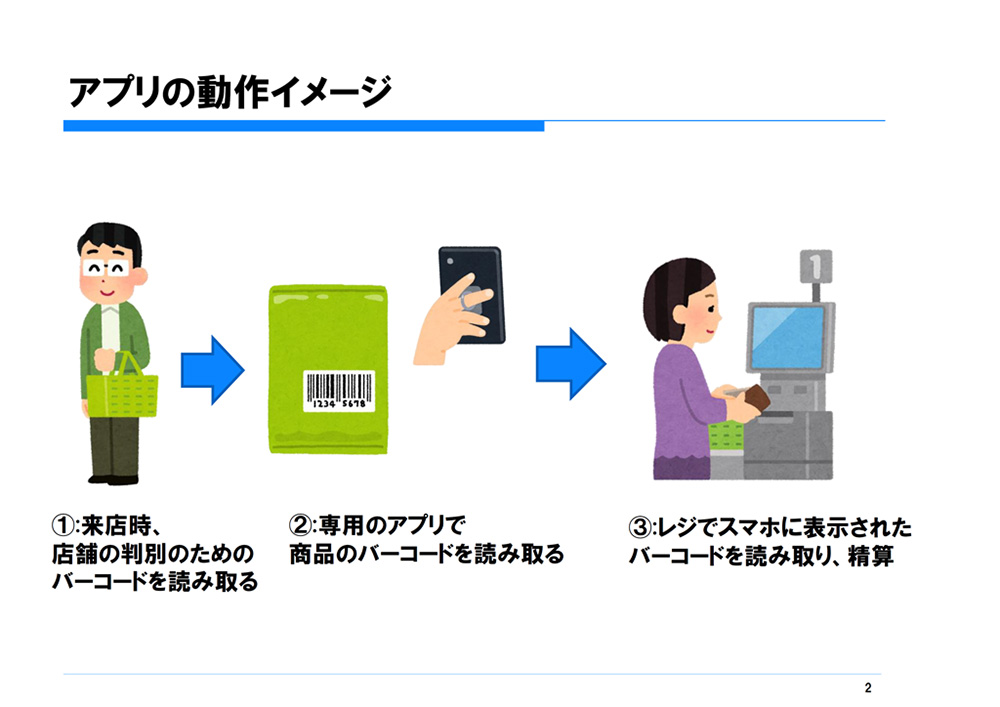

中原研究室の学生らが第19回みたかビジネスプランコンテスト アイデア部門でファイナリストに選出されました

情報学科3年生で中原研究室の岩城拓馬さん、川崎玲爾さん、中村友喜さんが、第19回みたかビジネスプランコンテスト アイデア部門で91組中...

2022.11.18

情報学科1年生授業科目「スタディスキル」の一環として、ロボットクリエイター高橋智隆氏による特別講義を開催しました

11月14日(月)、情報学科客員教授でロボットクリエイターの高橋智隆氏による特別講義「ロボット時代の創造」が行われました。本講義は1年...

2022.07.29

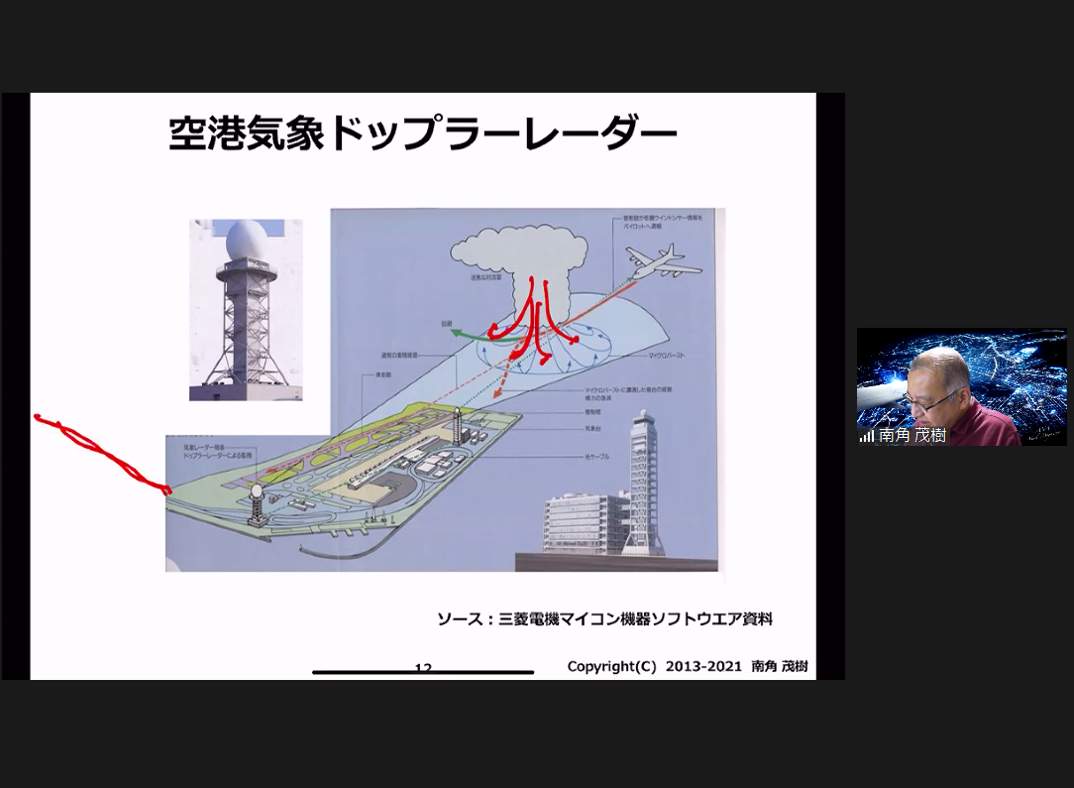

「第15回組込み適塾」で南角教授が講義を行いました

7月21日(木)、総合情報学部情報学科の南角茂樹教授が、「第14回組込み適塾」で組込みソフトウェア構築技法に関する講義を行いました。「...

2022.02.28

2021年度なわてんグランプリを開催しました

2月13日(日)に行われた2021年度なわてんグランプリで、各受賞作品が発表されました。今年度から従来の賞の内容を大幅に見直し、ゲーム...

.jpg)

2022.01.18

情報学科 中原研究室の学生チームが第2回創生アイデアコンテストに出場します

本学 総合情報学部情報学科 中原研究室の学生チームが、メディカルクリエーションふくしま2021の第2回創生アイデアコンテストに出場し、...

2021.11.17

ロボットクリエイターの高橋智隆氏による特別講義「ロボット時代の創造」を開催しました

11月8日(月)、情報学科客員教授でロボットクリエイターの高橋智隆氏による特別講義「ロボット時代の創造」がオンラインで行われました。本...

2021.10.13

「World Robot Summit 2020 福島大会」に総合情報学部 情報学科 升谷研究室のODENSチームが参加しました

10月6日(水)から10日(日)に福島県南相馬市の福島ロボットテストフィールドにおいて開催されたWorld Robot Summit(...

2021.07.26

「第14組込み適塾」で南角教授が講義を行いました

7月20日(火)、総合情報学部情報学科の南角茂樹教授が、「第14回組込み適塾」で組込みソフトウェア構築技法に関する講義を行いました。「...

2021.06.28

情報学科 久松潤之准教授がAsian Journal of Research in Computer Scienceで優秀査読者に選ばれました

Asian Journal of Research in Computer Scienceにおいて、情報学科 久松潤之准教授が優秀査読...

2020.07.16

「第13回組込み適塾」で南角教授が講義を行いました

7月13日(月)、総合情報学部情報学科の南角茂樹教授が、「第13回組込み適塾」で組込みソフトウェア構築技法に関する講義を行いました。「...

2020.01.27

コンピュータを使わず「遊びを通して学ぶ情報科学」をテーマに出前講義を実施しました

1月20日(月)に総合情報学部情報学科の中野由章客員准教授が沖縄県立八重山商工高等学校で出前授業を行ないました。コンピュータを使わず「...