工学部

電気電子工学科

電気電子工学科

の記事一覧

2025.06.17

「異分野協働~学科横断型プロジェクト~」中間発表会を開催

工学部4学科(電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科※)と情報通信工学部1学科(通信工学科)の合同開講科目(3年次)を...

2025.04.22

電気電子工学科の新入生が学外研修を行いました

4月14日(月)、15日(火)の2日間、電気電子工学科の新入生が1泊2日の学外研修を行いました。本研修は、電気関連施設を見学することに...

.jpg)

2025.02.05

異分野協働エンジニアリング・デザイン演習 研究開発成果展示

工学部4学科(電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科)と情報通信工学部通信工学科の3年次合同開講科目「異分野協働エンジ...

2025.01.27

第三種電気主任技術者試験合格に向けた試験対策講座がはじまりました

工学部電気電子工学科、電子機械工学科、基礎理工学科で、第三種電気主任技術者試験合格に向けた試験対策講座がはじまりました。1月9日(木)...

2024.12.25

「異分野協働エンジニアリング・デザイン演習」の最終発表会を行いました

工学部4学科(電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科※)と情報通信工学部通信工学科の3年次合同開講科目を今年度も実施し...

.jpg)

2024.12.24

電気電子工学科3年生が関西電力株式会社 大飯原子力発電所見学を行いました

11月23日(土)、30日(土)、12月7日(土)の3日程に分かれて、電気電子工学科3年生52人が関西電力株式会社 大飯原子力発電所(...

.jpg)

2024.12.05

パワーエレクトロニクス関連の3大学5研究室で卒業研究の中間発表会を実施

11月24日(日)、大阪産業大学 梅田サテライトキャンパス(大阪府大阪市)にて、パワーエレクトロニクス関連の研究を行っている3大学5研...

.jpg)

2024.12.02

濱田研究室のゼミ生が電気設備学会の講演会に参加しました

11月19日(火)、株式会社大林組大阪本店オフィス(大阪府大阪市)で電気設備学会関西支部(フォーラム関西)主催の講演会「建築電気設備に...

2024.11.29

株式会社きんでんによる企業連携講座「送配電工学」が実施されました

電気電子工学科では株式会社きんでんの協力のもと、企業連携講座「送配電工学」を開講しています。この連携講座では、企業で働く専門家から専門...

2024.11.29

日本電設工業よる企業連携講座「電気法規と施設管理」が実施されました

電気電子工学科では、日本電設工業株式会社の協力のもと企業連携講座「電気法規と施設管理」を本年度より開講しました。この連携講座では、企業...

2024.11.28

電気電子工学科の学生がインターンシップ報告会を実施しました

11月14日(木)、寝屋川キャンパスOECUイノベーションスクエア(A号館)にて、インターンシップに参加した電気電子工学科の学生3人が...

2024.07.08

3年生対象「キャリア設計プロジェクト実践」で模擬面接会開催

7月2日(火)、電気電子工学科3年生対象「キャリア設計プロジェクト実践」の授業の一環で、10社の企業をお招きして模擬面接会を行いました...

2024.06.26

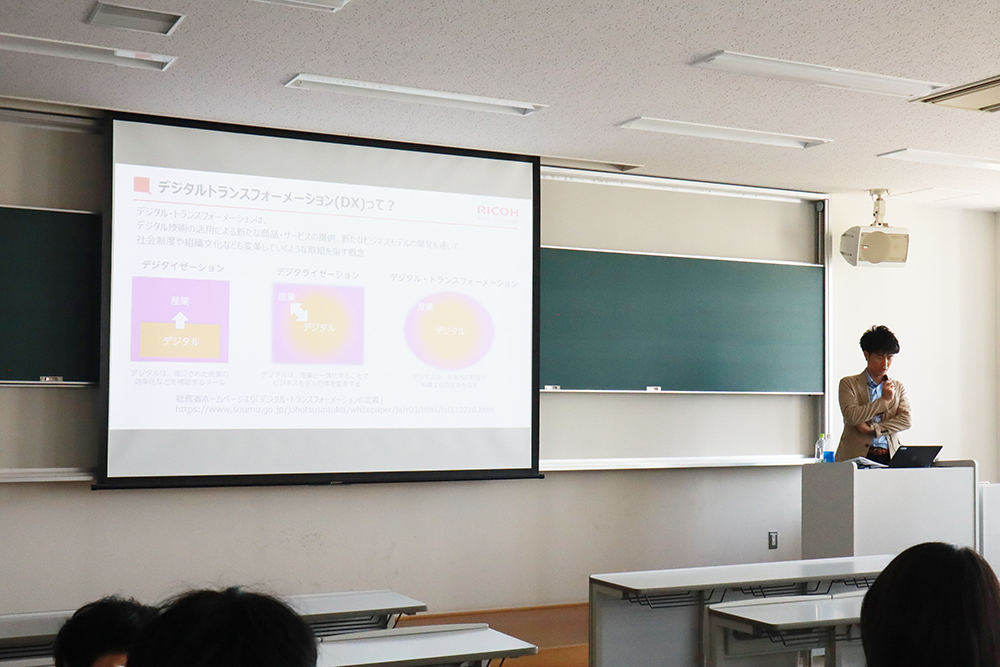

2年生対象「プロジェクト活動演習」の授業で特別講演実施

6月14日(金)、電気電子工学科2年生対象の課題解決型講義科目である「プロジェクト活動演習」においてリコージャパン株式会社による特別講...

2024.06.21

「異分野協働~学科横断型プロジェクト~」中間発表会を開催

工学部4学科[電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科※]と情報通信工学部1学科[通信工学科]の3年次合同開講科目を今年...

2024.05.06

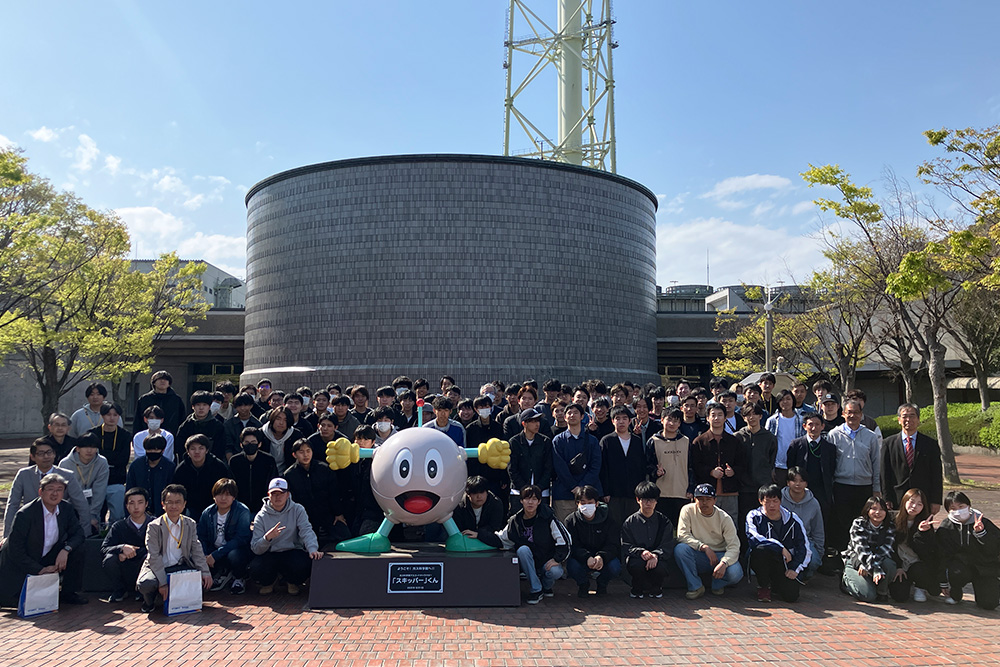

電気電子工学科の新入生が学外研修を行いました

4月26日(金)・27日(土)に、工学部電気電子工学科の新入生が1泊2日の学外研修を行いました。本研修は、電気関連施設を見学することに...

2024.03.15

電気電子工学科の学生が第三種電気主任技術者試験に合格しました

第三種電気主任技術者試験(以下:電験三種)で、北村将太郎さん(工学部電気電子工学科4年)が合格しました。電験三種試験とは、3種類ある電...

2024.02.01

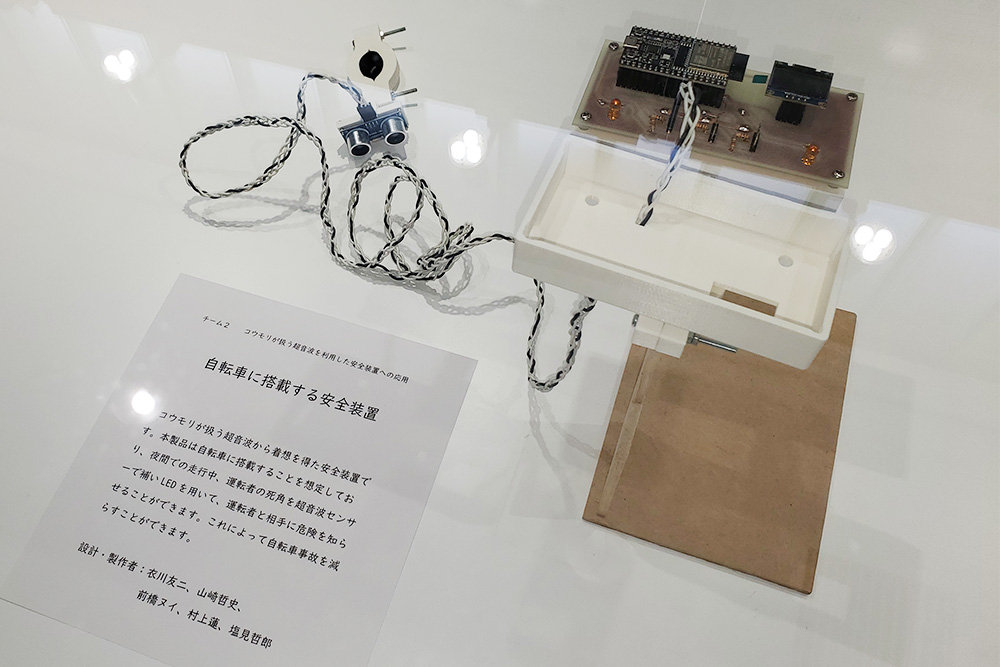

「異分野協働エンジニアリング・デザイン演習~学科横断型プロジェクト~」研究成果の展示が寝屋川キャンパスOECU Museではじまりました

工学部4学科(電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科)と情報通信工学部通信工学科の3年次合同開講科目「異分野協働エンジ...

2024.01.17

第三種電気主任技術者試験合格に向けた試験対策講座がはじまりました

工学部電気電子工学科、電気機械工学科、環境科学科で、第三種電気主任技術者試験合格に向けた試験対策講座がはじまりました。1月10日(水)...

2023.12.25

株式会社デンソーとバッテリーに関するアイデアソンを実施しました

株式会社デンソー(大阪市中央区)と、工学部電気電子工学科の民田研究室の合同企画として、「バッテリーのアイデアソン(アイデア出し競争)」...

2023.12.14

授業科目「異分野協働エンジニアリング・デザイン演習~学科横断型プロジェクト~」の最終発表会を行いました

工学部4学科(電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科)と情報通信工学部通信工学科の、合同開講科目(3年次)を今年度も実...