総合情報学部

ゲーム&メディア学科

ゲーム&メディア学科

の記事一覧

2025.02.17

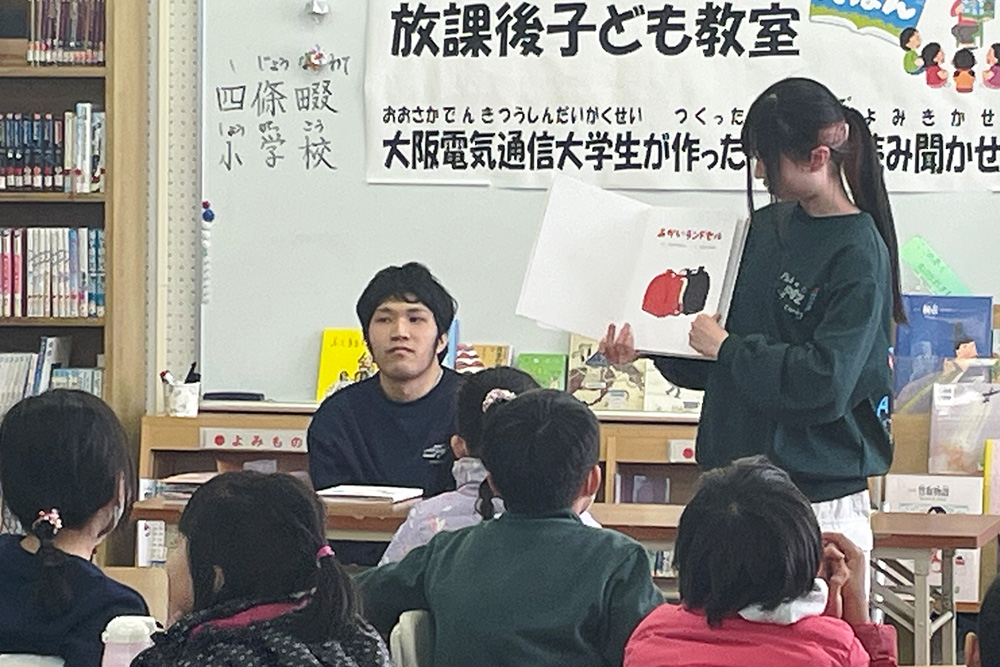

四條畷市立四條畷小学校で本学学生が『絵本de読み聞かせ』開催

1月24日(金)、四條畷市立四條畷小学校の1年生から3年生を対象に放課後子ども教室が行われ、総合情報学部ゲーム&メディア学科「...

2024.08.21

夏休みの課外制作活動 夏の学内ゲームジャム開催

8月8日(木)、9日(金)の2日間、寝屋川キャンパスコンベンションホールで夏休みの課外制作活動、夏の学内ゲームジャムが開催されました。...

2024.08.06

TechSeeker Collection2024で学生が受賞

7月6日(土)、7日(日)の2日間、ATCホール特設会場(大阪市住之江区)で開催された「TechSeeker Collection 2...

.jpg)

2024.07.19

BitSummit Game Jam 2024に本学学生が参加

BitSummit実行委員会が主催する学生ゲームジャム「BitSummit Game Jam 2024」に、総合情報学部デジタルゲーム...

.jpg)

2024.06.28

ゴールデンウィークの課外制作活動 GWゲームジャム実施

5月4日(土)、5日(日)の2日間、毎年恒例となったゴールデンウィークの課外制作活動「GWゲームジャム」が実施されました。デジタルゲー...

2024.05.28

大阪電通高校出身の学生5名が食堂混雑状況の把握システムを開発

大阪電気通信大学高等学校から、本学へ進学した学生5名。彼らは高校で工学科IoT情報通信コースへ在籍していた昨年、高校3年生にして食堂の...

2024.05.24

春休みの課外制作活動 春の学内ゲームジャム開催

毎年恒例となった春休みの課外制作活動、春のゲームジャムが開催されました。今回は2024年の3月11日(月)から13日(水)までの3日間...

2024.02.28

2023年度なわてんグランプリで各受賞作品が発表されました

2月11日(日)、2023年度なわてんグランプリで各受賞作品が発表され、ゲーム、メディアデザイン、研究など各部門による表彰を行いました...

2024.01.16

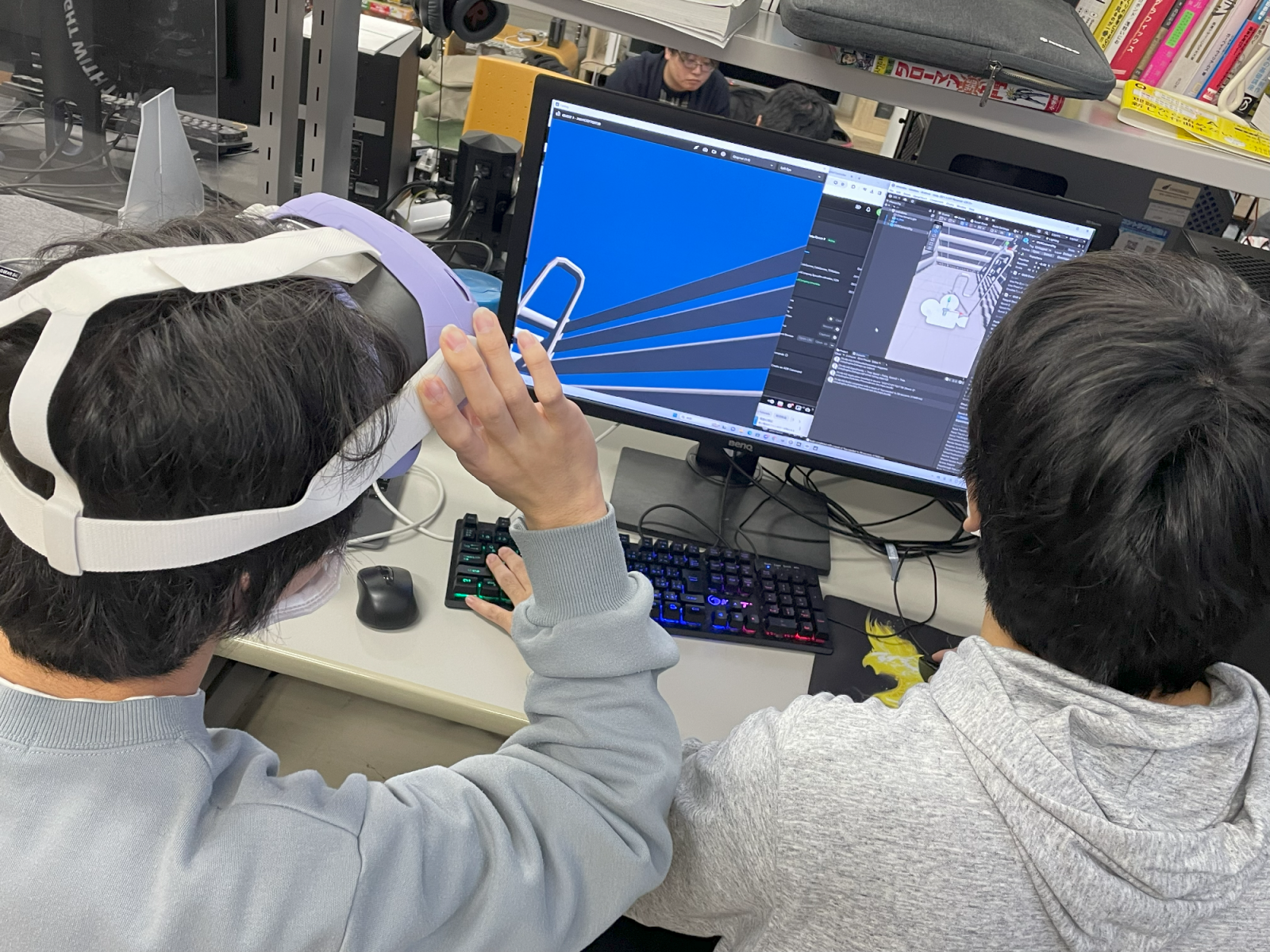

XRを題材にした学内ゲームジャムを森研究室が主催し開催しました

冬休みの課外制作活動として、XRを題材とした学内ゲームジャム(*1)を開催しました。XR(クロスリアリティ)とは、現実世界と仮想世界を...

2024.01.09

ゲームクリエイターズギルドEXPO 2023にて本学学生が作品を展示しました

2023年12月16日(土)に横浜産貿ホールマリネリア(神奈川県横浜市)で開催された「ゲームクリエイターズギルドEXPO 2023」総...

2023.11.23

稲浦研究室・森田研究室でSDGsワークショップを開催しました

11月10日(金)、カードゲーム「2030 SDGs」公認ファシリテーターの資格を持つ総合情報学部デジタルゲーム学科 稲浦綾講師のもと...

2023.10.27

四條畷キャンパス図書館にてゲーム&メディア学科とデジタルゲーム学科の「プロジェクト実習2 木子班」とコラボ企画の絵本ビブリオバトルが開催されました

10月23日(月)、四條畷キャンパス図書館にて絵本ビブリオバトルが開催されました。ビブリオバトルとは、おすすめの本の魅力を制限時間内に...

.jpg)

2023.10.18

デジタルゲーム学科・ゲーム&メディア学科「社会プロジェクト実習」の授業で原班が学生企画「畷シャシンプラリー」を開催します

10月3日(火)~12月10日(日)、デジタルゲーム学科・ゲーム&メディア学科「社会プロジェクト実習」の授業で原久子教授が指導するプロ...

2023.09.29

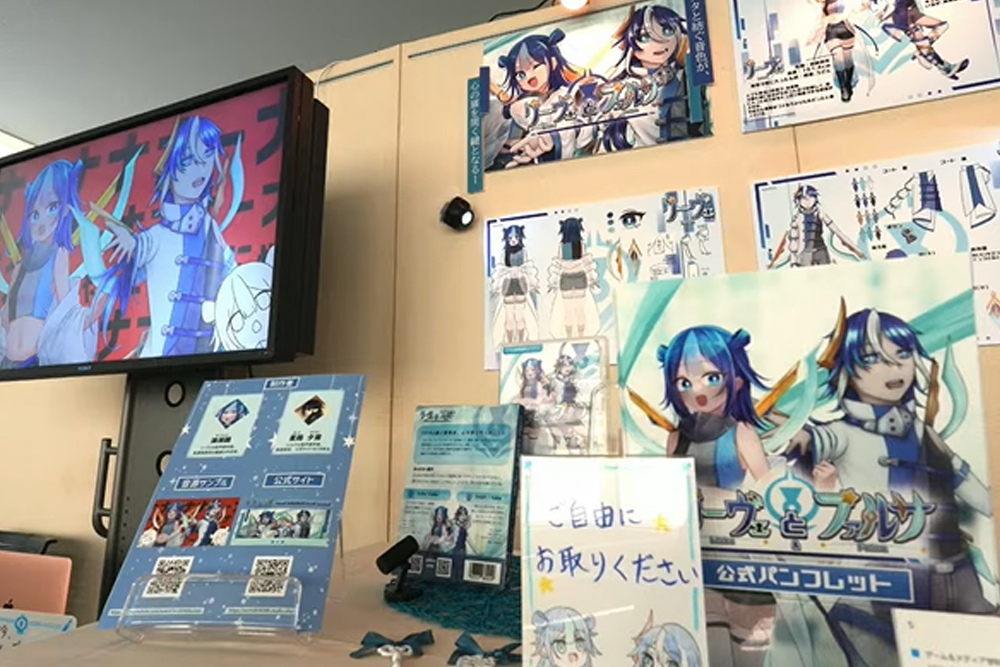

世界最大級のデジタルゲーム総合展示会「東京ゲームショウ2023」 に出展しました

東京ゲームショウ2023(以下、TGS2023)は、世界最大級のコンピューターゲームを始めとしたコンピュータエンターテインメントの総合...

2023.09.13

東京ゲームショウ2023に出展する学生ゲーム作品の学内最終審査が行われました

総合情報学部では、世界最大規模のゲームの祭典である「東京ゲームショウ 2023」に大学ブースを出展します。それに先駆け、9月1日(金)...

.jpg)

2023.08.02

多文化コミュニケーションの授業で留学生との交流が行われました

総合情報学部ゲーム&メディア学科とデジタルゲーム学科科目「多文化コミュニケーション」の授業(担当:木子香准教授)は、授業内容の一つ「異...

.jpg)

2023.07.10

インディーゲーム国内最大級のイベント「BitSummit Let’s Go!!/ビットサミットレッツゴー!」 で学生作品を展示します

7月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間、京都市勧業館みやこめっせで開催されているインディーゲーム国内最大級のイベント「B...

_1000x666.png)

2023.06.16

BITSUMMIT GameJam 2023の集中作業が実施されました

BITSUMMIT運営委員会が主催する学生ゲームジャムの集中作業がオフライン会場を用意し実施されました。本企画枠は国内最大級のインディ...

2023.05.02

BitSummit GameJam 2023に本学学生が参加しています

BitSummit運営委員会が主催する学生ゲームジャムに、今年度も本学から5名の学生が参加しています。BitSummitは毎年京都で開...

2023.04.14

ゲーム&メディア学科の学生が本学JIAMSと協力して四條畷市のシティプロモーション動画を制作しました

総合情報学部ゲーム&メディア学科の学生と先端マルチメディア合同研究所(JIAMS)が、「四條畷市の自然あふれるスポットに関するシティプ...