透析治療の負担を軽減する

排液による透析効率算出の可能性

国内における透析患者数は約35万人と年々増加傾向にあります。血液透析の治療時間は、通常週3回、1回あたり4時間〜5時間の時間となっています。

松浦特任講師は、これらの治療にかかわる負担を少しでも軽減できるよう、治療時に捨てられている排液に着目し、排液の分析により採血に代わる検査方法の確立を目指しています。

血液透析時の採血による

患者への負担軽減を目指して

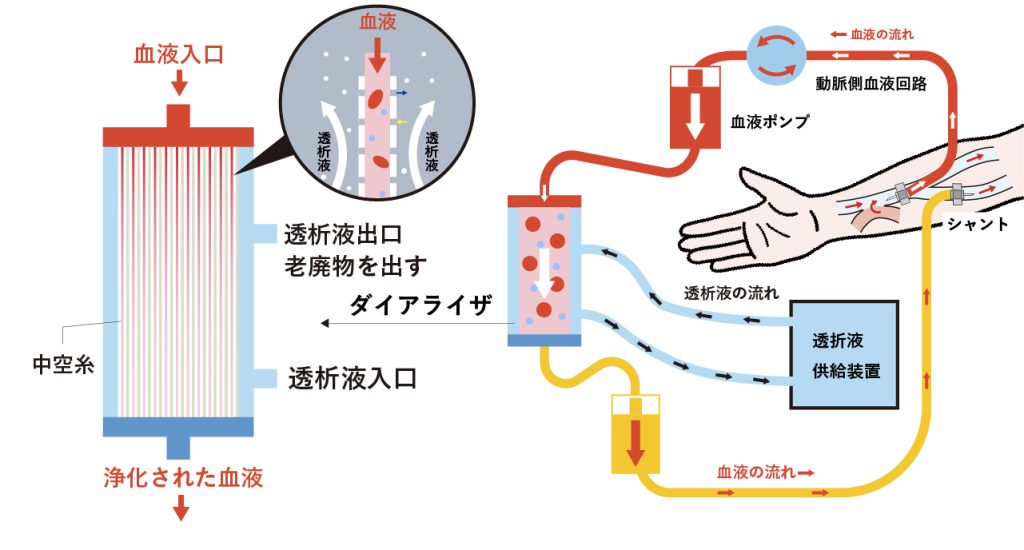

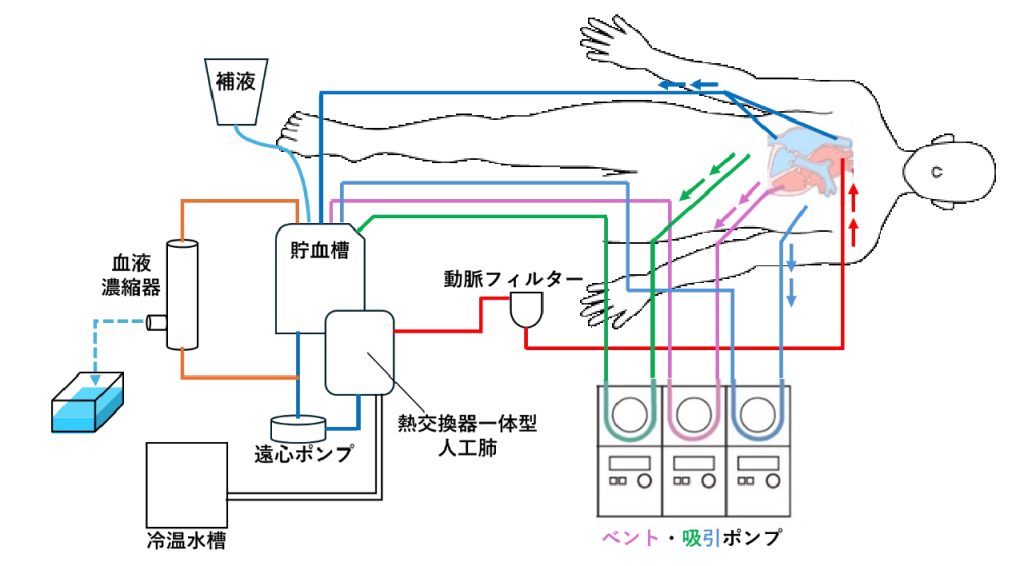

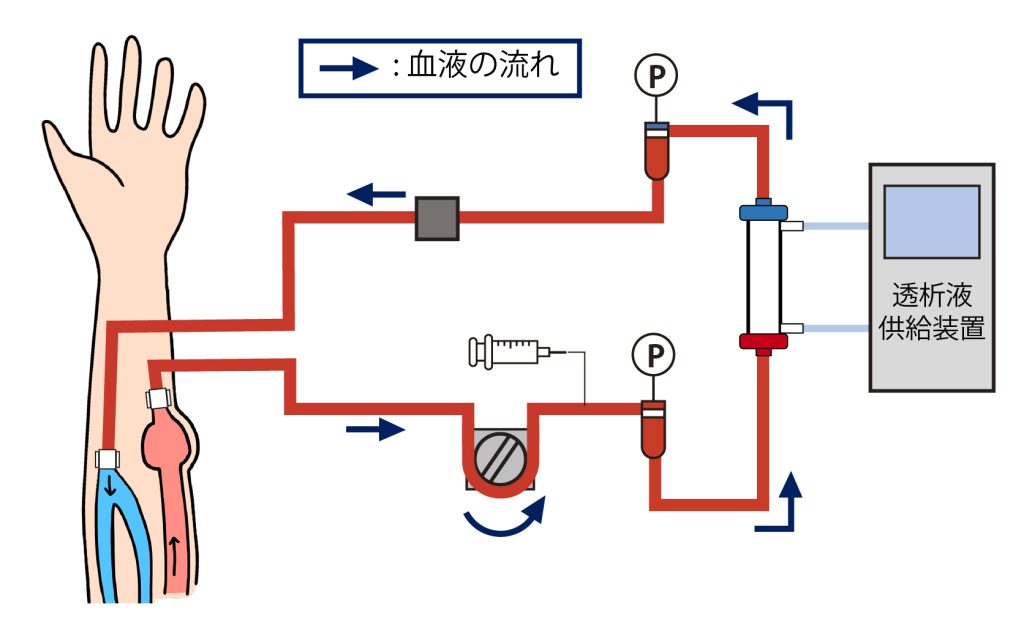

腎臓の機能が低下すると体内の老廃物の排出や水分・電解質の調整がうまくいかず、腎臓の機能である水分調整、尿毒素の除去、血圧調整、エリスロポエチンの生成などができなくなります。透析患者は、週に3回の治療、薬剤の使用によって生命を維持しています。血液透析は、いったん体外に取り出した血液を「ダイアライザー」という人工腎臓機器を用いて浄化し、体内に戻す治療法です。血液透析が適切に行われているかを見て患者の状態を把握するには、血液検査で透析効率や電解質のバランスなどを確認する方法が一般的です。この採血は月に2回ほど行われており、貧血傾向にある患者にとって、大きな負担になっています。

松浦特任講師は9年間、臨床工学技士として透析業務に従事する中でこうした患者の負担を目の当たりにしてきました。負担の大きい採血以外に健康状態を確認できる手立てはないか。この研究は、身近な立場から患者の身体的・精神的負担を深く理解してきた経験が原点となっています。

排液の活用により

リアルタイムで患者の健康状態を把握

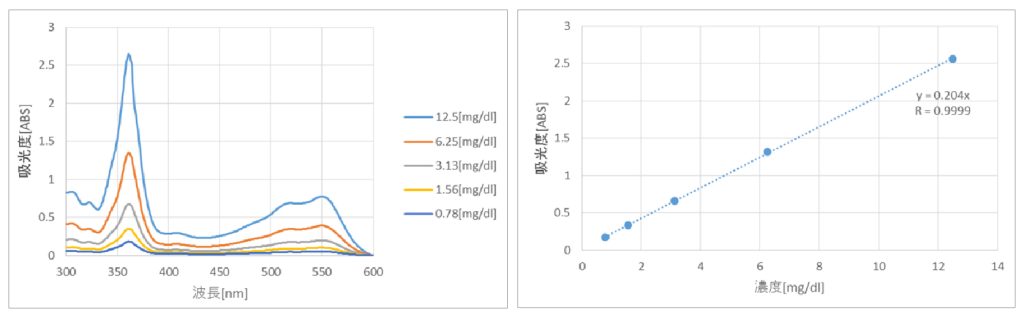

松浦特任講師が着目しているのは、血液透析時に出る排液です。排液とは、ダイアライザーの中で血液から除去された余分な水分と老廃物を体外へ排出した液体のことです。排液にはリアルタイムで除去された老廃物や電解質が含まれているため、患者の健康情報が詰まっています。そこで、この排液から透析効率が算出できないかと考え、各物質の光吸収特性の調査や波長と吸収量の関係性の解明を進めています。

現在はビタミンB12の光吸収特性のみが計測できた基礎研究の段階で、今後は尿素窒素やカリウム、リンなどの数値調査を計画しています。患者の健康情報が詰まっている排液を活用することで、リアルタイムで患者の健康状態を把握できる可能性があります。それが実現すれば、患者個々の透析時間・回数の設定が可能になると考えられます。さらには、健康状態に即した治療方針や生活指導も可能になります。まずは数値調査を進めながら、将来的には透析機器に装着できる簡易的な排液モニタリング機器の開発を目指します。

右:検量線

前向きな透析治療で

患者のQOL向上を実現

透析患者は治療に拘束される時間が長く、私生活にも制限があります。その影響から不安を抱えている人も少なくありません。この技術が実用化されれば、採血の頻度を大幅に減らし、患者の身体的負担を軽減できます。

また、患者個々の透析時間・回数の設定が可能となると精神的負担の軽減につながると考えています。透析治療により前向きに、そして自分らしい生活を送りながら治療を続けられる未来に期待が寄せられます。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください