血液透析や笑いの研究を

健康寿命の延伸に役立てる

吉田特任准教授は、臨床工学士として臨床現場で血液透析治療に携わり、透析液の組成についての研究を行ってきました。その経験を活かし、本学では血液透析のAI化をテーマに研究を行っています。また、笑いの健康効果に着目し、健康寿命の延伸に役立つ健康法の開発を目指しています。

体調の変化をセンサーで自動判定

最適な透析治療のために

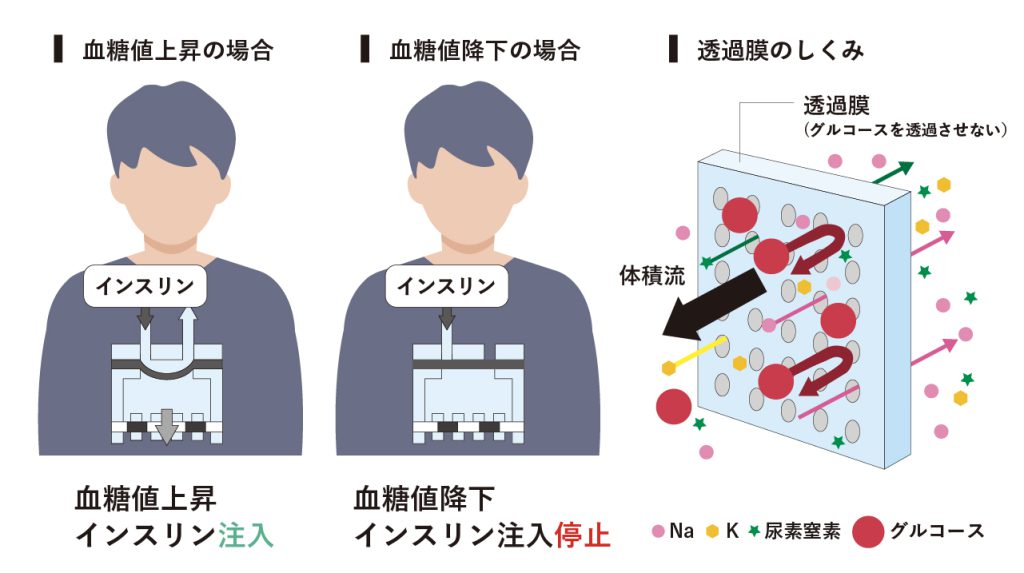

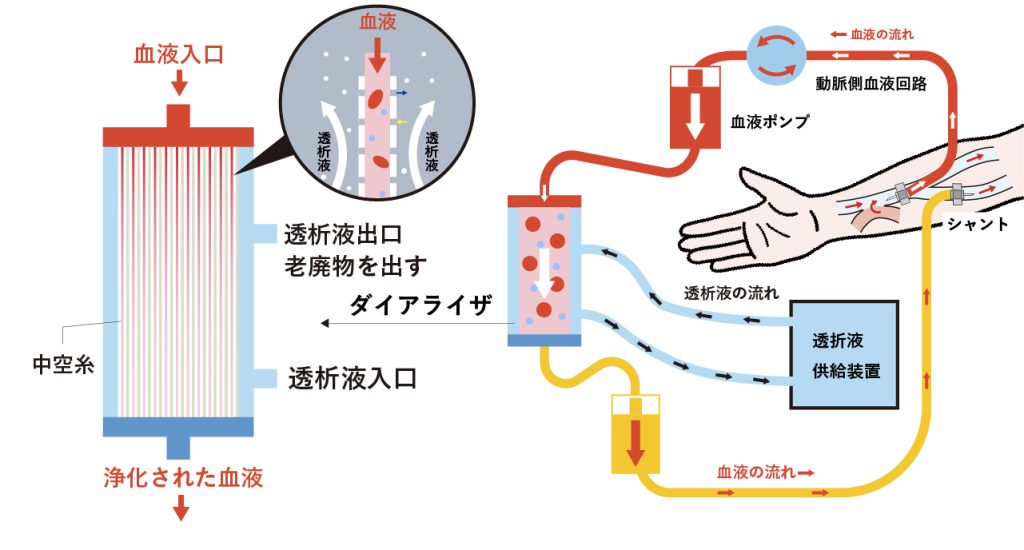

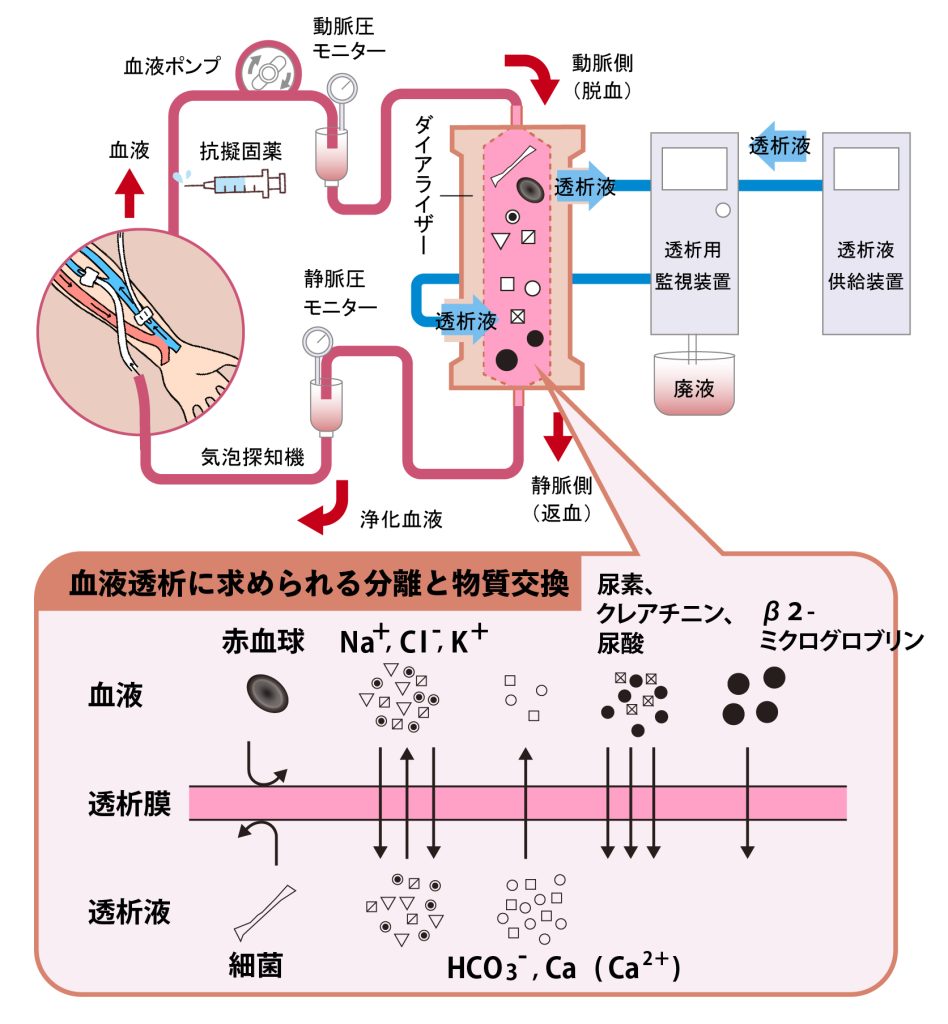

血液透析では、腎臓の代わりにダイアライザー(血液透析器)を使って、血液中の老廃物や余分な水分・電解質をろ過して排出するとともに、不足している成分を補充しています。ダイアライザーの中では血液と透析液が「半透膜」と呼ばれる人工膜で接しています。半透膜は、ごく小さな分子やイオンと水だけが通り抜けられることから、この膜を通して余分な水分の排出や、必要な成分の補充を行える仕組みになっています。毒素や電解質の移動には、濃度の高い方から低い方に流れる「拡散」という現象を活用しています。また余分な塩分や水分の除去には、ダイアライザーの出口に圧力をかけて排出しています。

透析患者の血液成分や水分量は、日々の食事内容によっても大きく変化します。高齢や手術後で食事量の少ない患者の場合、透析によって電解質を取り除き過ぎてしまうこともあります。

吉田特任准教授は、この透析による過剰除去を予防するため、透析患者の血液中の水分量を把握できる研究を進めています。日々の食事や血液データを反映させ、患者の生体情報を把握することで、透析時間や循環の量を調節し、より患者負担の少ない最適な透析治療が可能になると考えています。

メイクアップがつくる笑顔は

どのくらい健康効果がある!?

また、患者さんたちを元気づける「笑いの健康効果」についても研究を始めています。笑いには、健康によい効果があるとされています。笑うと脳の血流が増えて動きが活発になる、自律神経のバランスが整う、ガン細胞やウイルスを退治するNK細胞が活性化して免疫力が高まるなど、多くの研究でその効果が示されています。

なかでも吉田特任准教授が着目しているのは「幸せホルモン」。たとえばβ-エンドルフィンやドーパミン、セロトニンといったホルモンは、笑うことで分泌されます。具体的にデータが示されているのはβ-エンドルフィンで、幸福感をもたらしたり、鎮痛作用のあることが分かっています。

特に注目しているのは、笑顔を浮かべるだけでも同様の効果があることです。口角を上げるなどの笑いの表情をメイクアップでつくれるなら、無理して笑うふりをしなくてももっと簡単に幸せホルモン効果が得られるかもしれません。具体的な研究段階はこれからですが、心と体の健康維持に役立つことが期待されます。

笑いの処方箋が

高齢社会の未来をつくる!?

血液透析治療を受ける患者は約34万7,000人(2022年)。前年よりは少し減少しましたが、全体として増加傾向です。腎臓病をはじめ慢性病の患者さんが増える大きな原因は高齢者の増加。長寿社会にとって健康寿命の延伸は重要な課題です。

笑いは身近な健康法だけに、効果の解明や健康レシピの開発が進めば、多くの人に受け入れられそう。また、笑顔のコミュニケーションが広がれば、高齢者の幸福感をアップし、和やかな気持ちで過ごせるといった日常的な効果も期待できます。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください