大学院 総合情報学研究科 デジタルゲーム学コース 教授

音楽好き。音楽を聴くメディアとしては、自分のプレイリストにない新しい曲に出会えるラジオがお気に入りです。ジャンルを問わず気になる曲は携帯でさっとメモしておいて、あとでチェックしています。

誰にも必要なリテラシーとなった!?

デザインの本質を理解すること

かつては美術の一分野のように捉えられていたデザインですが、今や誰にも必要なリテラシーの一つとして考えられるようになってきています。

渡部研究室ではデザイン思考やビジュアルコミュニケーションデザインの本質の理解を目指して、学生一人ひとりが自身のテーマを設定し、さまざまな研究・制作に取り組んでいます。

イメージと言葉を組み合わせて

1日1作品をSNSにアップ

渡部教授は紙媒体からパッケージ、プロダクト、デジタルメディアまで、多様な媒体でデザイン設計を手掛けてきたグラフィックデザイナー。その経験を活かし、誰もが自分の思考や感性を可視化する表現者であることを求められる時代のデザインの実践に取り組んでいます。

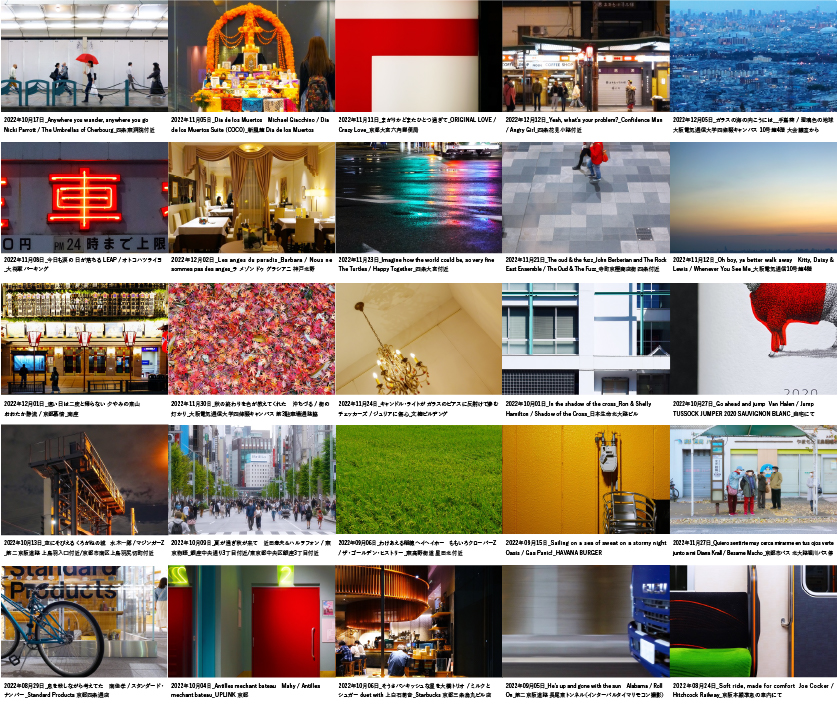

「デザインドフォトグラフィ」と題した制作も、そうした表現活動の一つ。撮影した写真をビジュアルコミュニケーションデザインの視点で整え、毎日1枚、楽曲のタイトルや歌詞の一節を引用したテキストとともにSNSにアップしています。

ひとと風景、イメージと言葉、画像と音楽などさまざまな要素の編集や組み合わせによって新たな意味を生み出す、まさにデザインの実践です。

右)クリエイターズサマーフェスティバル出品『ISO LAT ION WAR DEN』227mm×158mm キャンバスにアクリル絵具と金粉

アイデアや思考を視覚化できる能力を身につける

教養としてのデザイン教育を実践

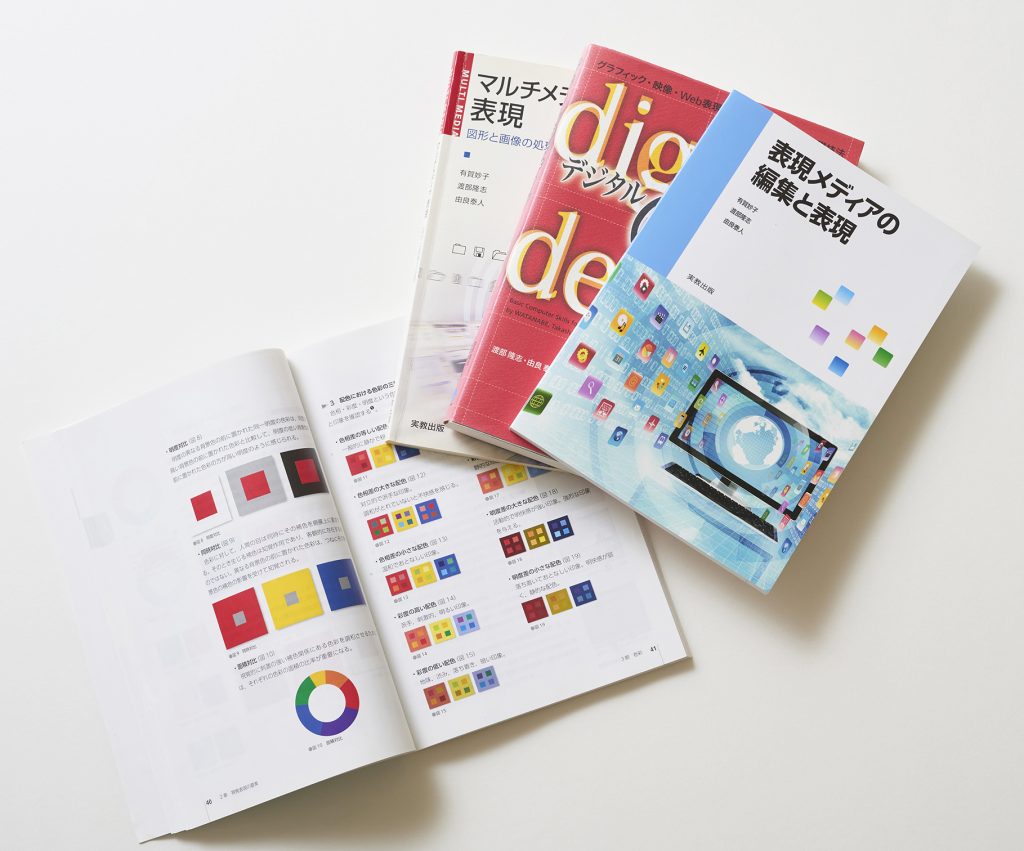

画像処理をはじめイメージ表現系のソフトウェアが一般にも浸透し、ビジュアルコミュニケーションデザインの敷居は低くなりました。しかし、より的確で豊かなコミュニケーションを実現するためには、やはり基本的な知識やスキルが必要です。

渡部研究室では、アートやデザインの制作体験を積んでいない学生に対象を広げ、教養としてのデザイン教育を実践しています。絵や写真を使ったイメージ表現のテクニックにとどまらず、本質を理解し広くアイデアや思考の視覚化ができるデザインマインドを重視。

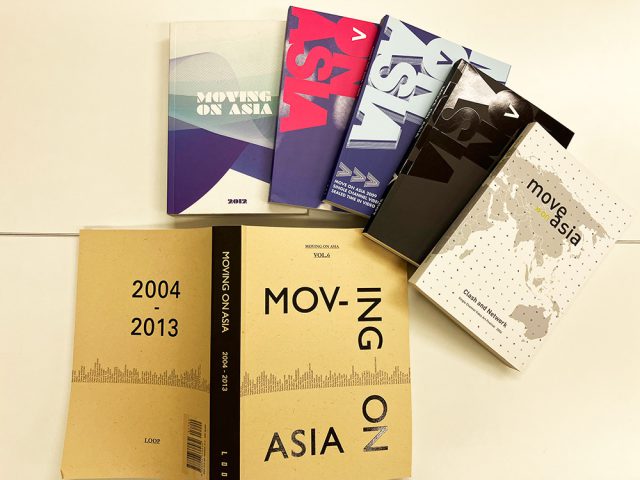

そうした取り組みの成果として、デザインの基礎知識や制作に向かう上でのスタンスなどを解説したデジタルデザインの入門書や、高等学校の「情報科」のカリキュラムの一つであるメディア表現に関わるテキストを執筆しています。

生活をより豊かに幸せに

デザインマインドが求められる未来

今日は何を着て行くか、ワードローブからお気に入りのアイテムを選んで組み合わせるのも自己表現の一つといえるでしょう。それと同じようにこれからの社会生活のあらゆる場面での個人が行う情報発信は、一から制作するだけでなく、さまざまなアイテムをどう選択し組み合わせるかという「編集」の捉え方も重要になってくるでしょう。

また、この選んで組み合わせる「編集」の行為が、何らかの目的や意思を持って行われ、それらが交錯し生まれるコミュニケーションこそが、多くの人に開かれたデザインであるとも言えるでしょう。個人レベルから社会レベルまであらゆる領域で、生活を豊かに彩り、幸せに生きるために、これからはデザインマインドがますます求められていきそうです。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください