医療のかたちを変える

エンタテインメントの底力

デジタルゲームが人々の暮らしに普及し、ゲームを楽しむ人々の年齢層も幅広くなりました。ゲームが持っている、人々の役に立ち社会を変える潜在的な力が注目されています。

槙石教授は、ゲームクリエイターとしての24年間のキャリアから「エンタテインメント+α」の可能性を探っています。

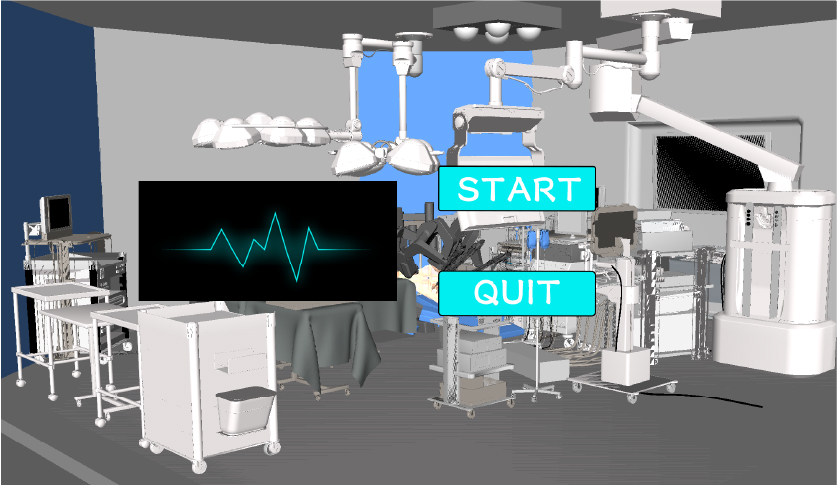

注目の「デジタル医療」に

ゲームデザインを取り入れる

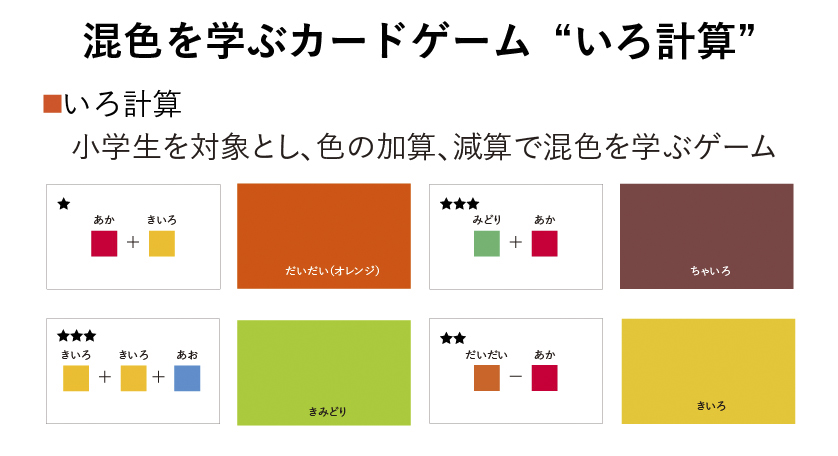

研究テーマの一つは「デジタル治療」です。「デジタル・テラビューティクス(Digital Therapeutics, DTx)」とも呼ばれ、デジタル技術を活用して病気の予防・管理・治療を行う新しい医療のかたちです。アメリカで振興する分野ですが、日本でもすでに、ニコチン依存症治療アプリ、高血圧治療補助アプリ、不眠障害用アプリなどが承認済。こうしたアプリは、病気の治療に適した行動や生活習慣を継続するよう促すことから、治療効果を高めるツールとして期待されています。

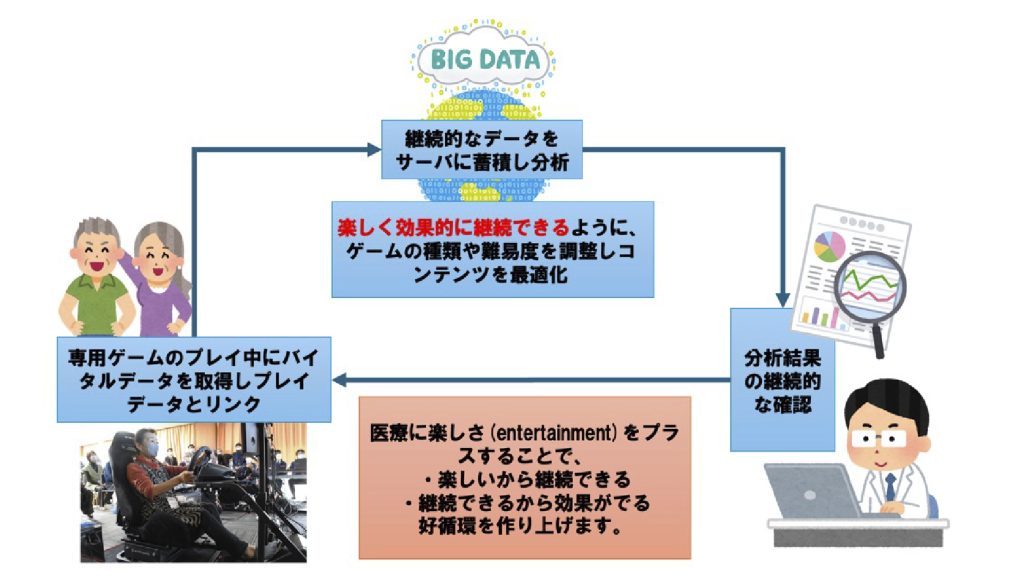

槙石教授はゲームの楽しさが治療の継続を促すことに着目し、デジタル医療の世界にゲームの概念やデザインを取り入れようと考えています。

最初のターゲットは、認知予備能を高めてくれるデジタル治療です。認知予備能とは、脳に認知症の原因となるような病理的変化があっても、認知機能を維持できる能力のこと。

認知機能の低下を防ぐ上で、キーとなるのは「教育年数の長さ」「高度で複雑な仕事」「運動習慣」「余暇の充実」「社会的交流」などです。これらの経験値が多いほど、脳内の神経細胞ネットワークが強化され、思考の柔軟さが保たれるため、認知機能の低下を防ぐことが分かっています。

本格的な開発はまだこれからですが、上善研究室(建築・デザイン学科 空間デザイン専攻)をはじめ、健康スポーツ科学科などとの共同研究なども視野に入れて、基礎研究をスタートさせる予定です。

eスポーツが強くなる

科学的トレーニングの確立へ

eスポーツのスキルは、とにかくゲームをやりこむなど、独学で身につけるものと考えられがちです。一方で、一般のスポーツ分野では、スポーツ医学などの成果に基づいて、身体能力の強化、よいパフォーマンスのための身体の使い方、上達プロセスなどを分析し、その結果から導かれたトレーニング法が普及しています。eスポーツのスキルも、そうした科学的分析が必要とされる段階に入ってきていると言えるかもしれません。

槙石教授は、eスポーツ選手のパーソナリティを把握した上で、どこをどう強化していくか個別のトレーニングメニューを組み立てる科学的指導法の確立をめざしています。

たとえば指の動きなら、筋肉の状態や動きをキャプチャーして特徴を分析するなど、データに基づいたトレーニング理論やトレーニングメニューの構築が目標です。

さらに、ゲームが人にどのような影響を与えるのかについても分析。理論に基づいて、正しく強く、健康になるeスポーツの世界をつくりたいと考えています。

エンタテイメントで

暮らしがもっとリッチに

エンタテインメントの要素は、日々の暮らしの中に、もっとあってもいい要素なのかもしれません。

たとえば完璧な自動運転が可能になったとき、車内の人にとって移動時間はどこまで楽しめるものにできるでしょうか。また、IoTでつながる家電にエンタテインメント要素が加わることで、日常がもっと楽しくなり、家電の持つ価値自体も変わる可能性があります。

人々の暮らしをリッチにするのがエンタテインメントの役割。その未来は、この先も大きく広がりそうです。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください