ゲーム業界の3Dモデル制作において標準的に使用されているデジタル彫刻ツールZBrush(ズィーブラシュ)」の日本人で最初のメーカー公認インストラクター。ゲーム業界をはじめ、多くのコンテンツ業界でZBrushの指導をしています。また、「ZBrush」のレクチャー動画をYouTubeチャンネルで配信しています。顔出しはしていないのですが私の声に特徴があるようで、一度、駅の構内で知らない方から「和田さんですね?」と話しかけられて驚きました。

3DCGの新世界を導いた

デジタルスカルプティング

3DCGの最初のステップは、3Dでモノの形をつくる3Dモデリングの工程です。ゲームや映画など映像作品のキャラクターや背景の形状制作に活用されている技術。

和田教授は、3Dモデリングの中でも「デジタルスカルプティング」と呼ばれる、リアルな質感や複雑な形状の表現が可能なモデリング手法を研究しています。

ハリウッドが認めた

「ZBrush」を武器にする

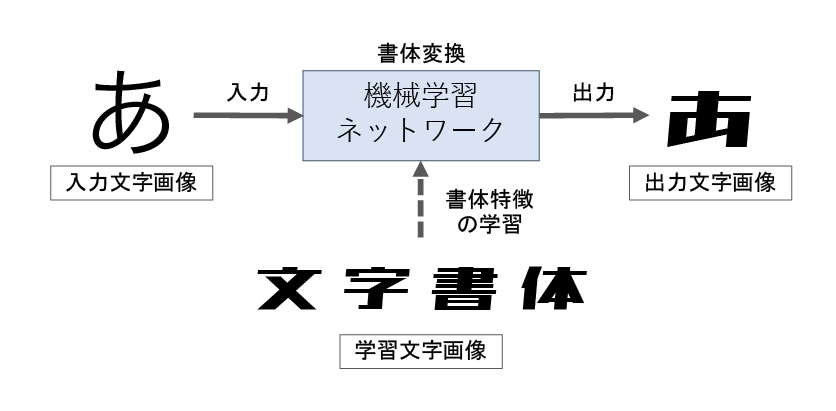

「スカルプト」とは、もともと「彫刻する」という意味の言葉です。デジタルスカルプティングが注目されはじめたのは、2001年に公開されアカデミー賞最優秀視覚効果賞を受賞した映画「ロード・オブ・ザ・リング」がきっかけでした。VFX

制作を担当したスタジオが、当時お絵かきソフトだった「ZBrush(ズィーブラシュ)」の表現力の高さに目をつけて採用し、共同でスカルプティング機能を大幅に強化。ポリゴンモデリングと呼ばれる多角形の集合体で構成する3Dモデリング手法とはまったく違う、スカルプトという手法を生み出したのです。

当時3DCGクリエイターだった和田教授は、ペンタブレットで絵を描くように3DモデリングができるZBrushの面白さに夢中になりました。ただ、ZBrushの

ユーザーインターフェースは独特で、その使い勝手は決して良いとは言えませんでした。また、各機能について深く知りたいと思っても、電話帳のような英語版マニュアルしかありませんでした。

そこで和田教授は自らマニュアルを翻訳。日本初のZBrush解説動画を作り、2006年に発売しました。この解説動画のクオリティが高く評価され、公認インストラクターに就任。以来、ZBrushとデジタルスカルプティング技術の向上と普及を推進しています。

人体をかっこよく描くために

内部の構造を知る

和田教授は、本学でZBrushを使ったデジタルスカルプティングの技術演習などを担当。力を入れているのは、美術解剖学の知識を身につけてもらうことです。

たとえば、外側から見える人体の起伏は内部構造が外に現れたものなので、内部構造を知らないと人体を正確に描写できません。キャラクターづくりのために デフォルメするにしても、本来の形や配置を知っているからこそ上手く表現することができます。美術解剖学の修得は、人体の美しい シルエット を描くために不可欠な技術なのです。

和田教授の指導の特長は、学生が提出した課題作品の添削を重視している点です。自分の作品に対してプロの意見・感想を聞き、さらに実際に絵を描き直してもらうことは、不足しているスキルに気づき成長していく上で、最良の方法であると考えているからです。

ZBrushによるデジタルスカルプティングは、キャラクターやモデルの創作の起点であり最も面白いプロセスであると和田教授。ゲーム、映像はもちろんフィギュアやアクセサリーなど、関心のある領域に進むうえで糧となる能力を伸ばしてほしいと願っています。

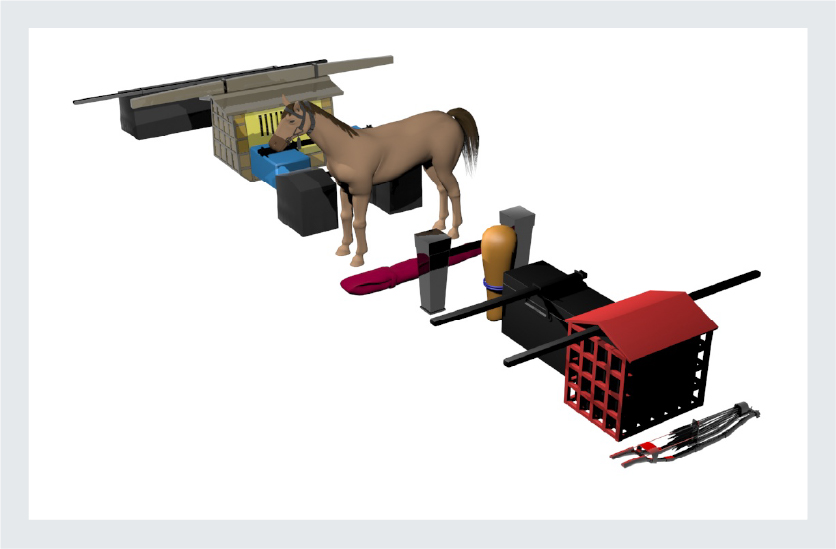

カラー3Dプリンターを開発されている国内メーカーの要請を受けて、3Dスカルプティングデータを提供.3D出力した後に立体物に手作業で着色する手法はよく見られるが、この作品の場合、カラー3Dプリンターで出力と着色を同時に行っている。CGと立体物を見比べても遜色ない。

何でもつくれるなら

何をつくる!?

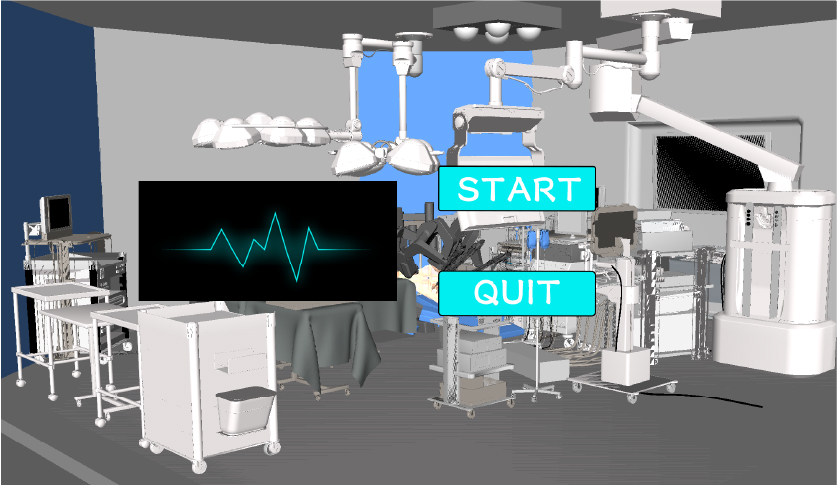

3Dモデリングのツールがさらに進化を遂げると、ひらめきやアイデアがあればデッサン力がなくても思い通りのモデルを生み出すことができるようになるはず。3Dプリントの技術もさらに進化することで、ものづくりのハードルは今後どんどん下がっていくでしょう。医療分野では、3Dプリンターで心筋をつくることに成功したとか。

何でもつくれるようになった時、何をつくるか。技術の進化は私たちに、より本質的な問いを投げかけています。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください