大学院 工学研究科 情報工学専攻 教授

名古屋工業大学

研究は趣味の延長。中学時代からプログラミングや電子回路が好きで、思い通りのものがつくれるものづくりの楽しさにはまった。誰かの困りごとを技術で解決し、役に立つのがやりがい。

実世界の情報収集・分析と

デジタル画像処理で社会課題に挑戦

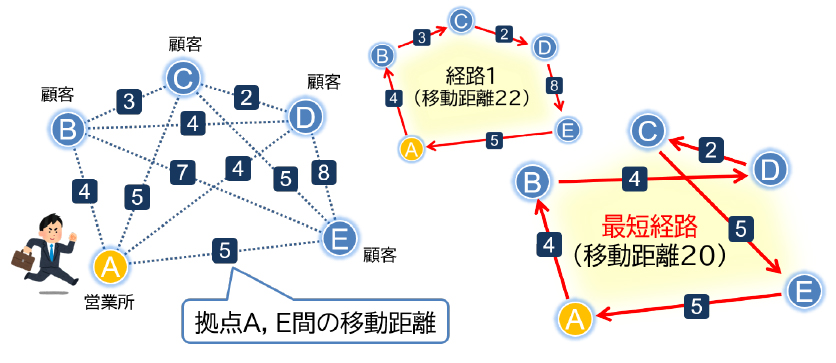

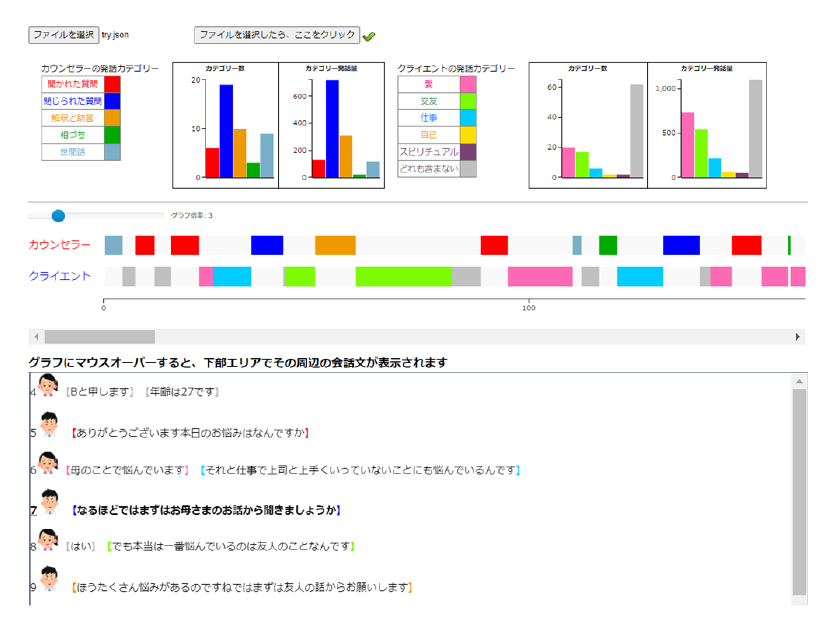

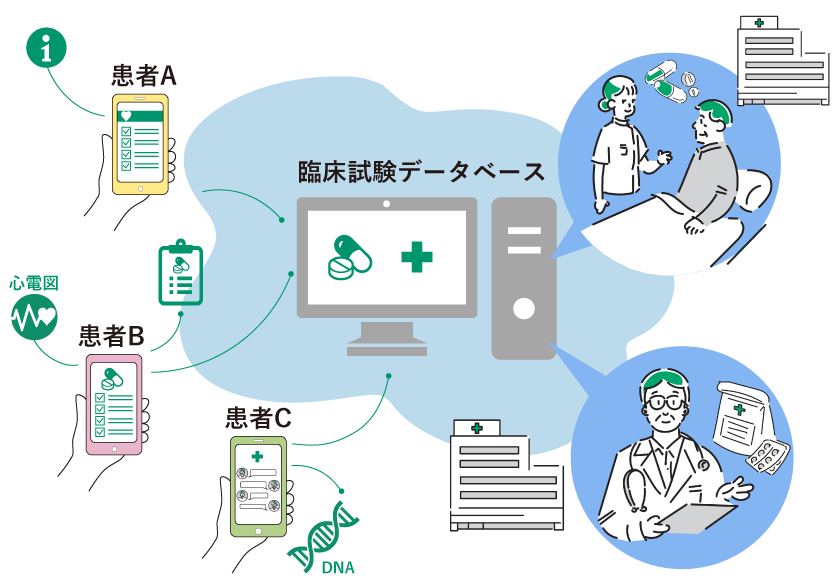

実世界の情報を集めて分析し、課題解決に活用するのが「実世界情報学」という学問分野です。

永野教授は、誰でも簡単にプロジェクションマッピングができる技術や、レントゲン画像をリアルタイムに伝送して脳血管内治療を遠隔手術するロボットシステムなど、幅広い研究を行っています。

誰でも簡単に

プロジェクションマッピングができる!?

映像を立体物に投影するプロジェクションマッピングは、アートやエンターテインメントだけでなく、近年では製造業や教育などさまざまな分野へと用途が広がっています。単に視覚的な演出というだけでなく、空間をメディア化する技術へと進化を遂げています。

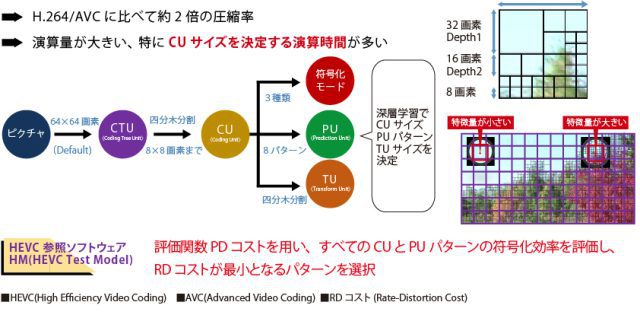

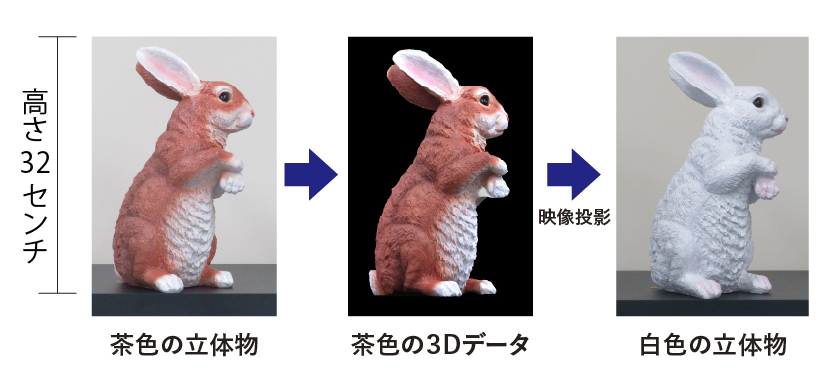

プロジェクションマッピングでは、立体物の形に合わせて映像を正確に変形する必要があります。立体物の外に映像がはみ出ないよう外形に合わせて映像を切り出し、さらに、2Dの映像を表面が凸凹した立体に投影してもゆがんだりしないような変形処理が不可欠です。投影する対象が人体や動物、車など自由曲面で構成された立体だと、その変形を画素単位の非常にきめ細かなレベルで行う必要があります。

永野教授はこうした手間のかかる処理を自動化し、誰でも簡単にプロジェクションマッピングができる技術を研究しています。マネキンの胸像に顔の画像を投影する装置・アプリの開発では、10分程度で簡単にプロジェクションマッピングができる自動化システムを実現しました。

また、プロジェクター4台を使って4方向から映像を立体物に投影し、360度から鑑賞できるシステムの開発にも挑戦中です。さらに研究を進め、博物館などで展示物に映像を投影して、ARのように文字や映像の情報をスマートフォンやヘッドマウントディスプレイなしで楽しめるようなシステムの開発をめざしています。

ウサギの動画左側:各映像を順番に投影.

ウサギの動画右側:4枚の映像の投影結果.

遠隔地から脳血管カテーテル治療ができる

ロボットシステムの開発

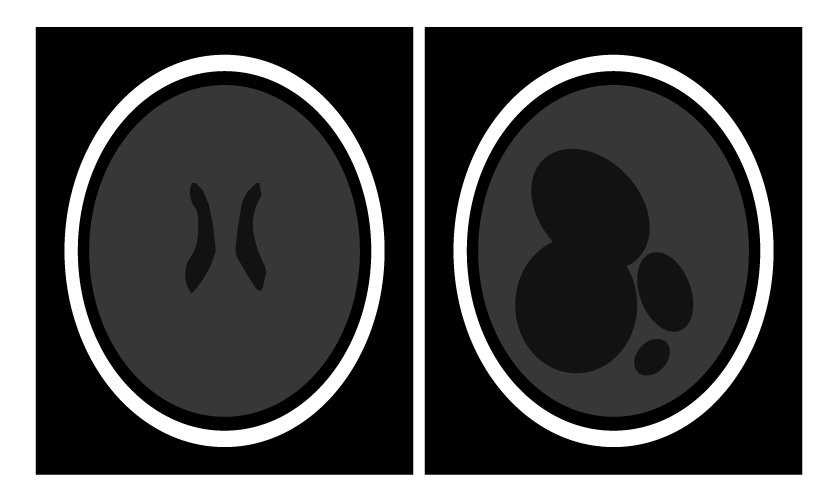

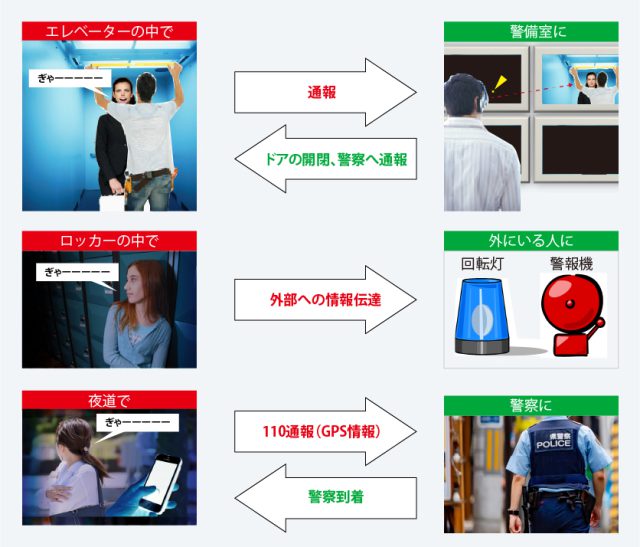

永野教授は、医療現場の問題解決にもチャレンジしています。脳動脈瘤やくも膜下出血など脳血管の病気の治療法として、カテーテルと呼ばれる細い管を血管内に通して治療する脳血管内治療があります。開頭手術に比べて患者の負担が少ないため、近年、急速に発展しています。一方で、これは脳血管をX線で造影しながら行う長時間にわたることも多い治療で、医師など医療従事者の放射線被ばくリスクが問題になっています。

そこで永野教授は、血管内治療支援ロボットを使ってリモートで治療する、遠隔手術システムの開発に研究を進めています。血管内治療支援ロボットは、術者が操作するジョイスティックの傾きデータをロボットに転送し、そのデータに合わせてガイドワイヤーやカテーテルなどのデバイスを駆動するという仕組みです。デバイスに強い力がかかると血管壁を傷つける可能性があるため、ロボットの力加減のコントロールが不可欠。センサーで測定した力加減を音程の高低に変換して術者にフィードバックし、血管壁にかかる圧力の具合をリアルタイムに把握できるようにしています。

2024年には80キロ離れた地点間で模擬手術を実施し、臨床応用につながるさまざまな成果を上げました。今後は、力加減のフィードバック機能をさらに高め、安全なロボット技術の開発を進めるとともに、Wi-Fi回線、WAN回線による実証を重ね実用化をめざします。

ゴッドハンドの技を学んだ

AIによる自動手術システムが実現!?

遠隔治療システムの開発は、医師の放射線被ばくはもちろん、少子高齢化の進む社会に福音をもたらす技術です。永野教授は今後、AIを活用した血管内治療支援システムの開発をめざし、将来的には自動手術の実現も視野に入れているとか。「ゴッドハンド」と言われる名医の技を学習したAIを搭載した自動手術システムが全国の病院に配備されれば、医師不足や医師の偏在といった深刻な医療問題の解決にもつながることが期待されます。

各種取材や研究に関することなど、

お気軽にお問い合わせください