特別講演会 ~ 知能ロボットの最前線(13) ~

2016年3月16日

「知能化・多機能化するパーソナルモビリティ」

メメカトロニクス基礎研究所主催の「知能ロボットの最前線」と題する特別講演会も今年で13回目を迎えました。今回の講演会では、社会の少子・高齢化、省エネルギーや環境意識の高まりを受け、CO2削減や高齢者及び障がい者のQOL(Quality Of Life)向上に貢献する移動手段としてのロボット技術が搭載された「パーソナルモビリティ」の実用化研究に取り組まれている先生方にご講演して頂きました。松本先生からは、ロボット技術を搭載したパーソナルモビリティの公道実証試験のお話をメインに講演していただきました。中嶋先生からは、開発を進めているサイバスロン大会参加を目指したパーソナルモビリティビークルについて動画を交えて詳しく講演していただきました。講演後の質疑応答でも、両先生との予定時間を越えるほどの活発な議論が行われました。

(1)「知能化するパーソナルモビリティ」

講演者:産業技術総合研究所 ロボットイノベーション研究センター 総括研究主幹 (兼務)スマートモビリティ研究チーム 研究チーム長 松本 治 氏

CO2削減や高齢者のQOL向上等に貢献する移動手段として、パーソナルモビリティへの期待が高まっています。本講演では、自動走行機能等のロボット技術が搭載されたパーソナルモビリティの開発事例や関連法規制や公道走行実証試験などについて、技術開発だけでなく実用化に向けた課題や将来展望を含めて紹介されました。

(2)「サイバスロンを目指すパーソナルモビリティビークル」

講演者:和歌山大学 システム工学部 光メカトロニクス学科 教授 中嶋 秀朗 氏

2016年10月にスイスで行われるサイバスロン(最先端の技術を駆使して開発された機器を用いて障害を持った競技者が競い合う国際大会)では、車いすユーザが日常生活で感じる障害物バリアがコースとして設定されています。そのサイバスロンにも出場する新しい移動支援機器RT-Mover P Type WAが開発されました。本講演では、開発された機体や制御手法、実験の様子など最新の研究内容が紹介されました。

特別プロジェクト報告会

2016年3月16日

「OECUロボットプロジェクト」

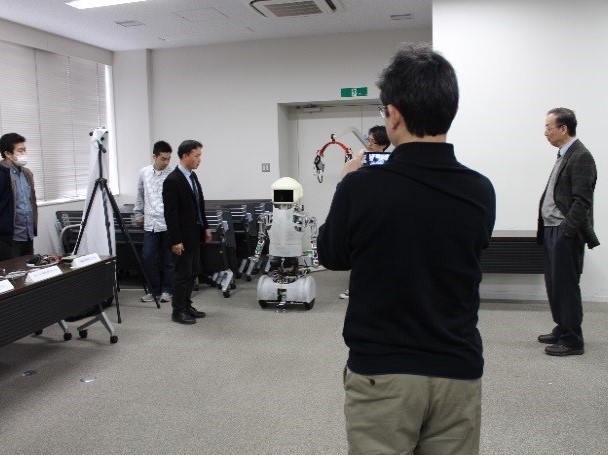

2012年度より3年計画で進めていた「大阪電気通信大学ロボット特別プロジェクト」の最終報告会を行いました。報告会では、計測制御・ロボティクス部門長の登尾教授により「OECUロボットプロジェクト」の概要説明の後、双腕の開発を担当した入部准教授の開発内容の紹介、車体と腰部、システム設計を担当した鄭准教授の開発内容の紹介がありました。その後、電通大が開発した「電通大ロボット」のデモと、その周辺技術が展示されました。会場には、理事長を含め多くの教員、職員、学生が出席し、開発した電通大ロボットとその要素技術に驚きながら、電通大ロボットの今後の活用や発展について活発な議論が行われました。

(1)プロジェクトの概要説明:情報学科 教授 登尾 啓史 氏

2012年度より3年計画で進めていた「電通大ロボットプロジェクト」の概要について紹介されました。

(2)研究の紹介1:電子機械工学科 准教授 入部 正継 氏

電通大ロボットに搭載された人の肩や腕と同等の自由度を持つ双腕マニピュレータについて紹介されました。また、実空間で人のジェスチャーを計測し、ロボットがジェスチャーを真似るシステムについても紹介されました。

(3)研究の紹介2:電子機械工学科准教授 鄭 聖熹 氏

電通大ロボットに搭載された車輪倒立型移動体と転倒安全確保のための転倒防止装置について紹介されました。また、人と同等の3自由度の腰関節及び首関節、統合制御システム及びCANベースの安全通信系の構成についても紹介されました。。

特別講演会(共催:日本実験力学会 身体運動再建工学分科会/流れの分科会)

2016年3月1日

「医療福祉分野でのロボティクス・メカトロニクス応用の研究動向」

メカトロニクス基礎研究所の松村所長から開会の挨拶の後、“医療福祉分野でのロボティクス・メカトロニクス技術の応用”に関する下記の2題の講演が行われました。共催の日本実験力学会身体運動再建工学分科会及び流れの分科会を代表してメカトロニクス基礎研究所の森本バイオエンジニアリング部門長から閉会の挨拶が行われました。参加者は本学の教員と大学院生を中心にして約30名でした。

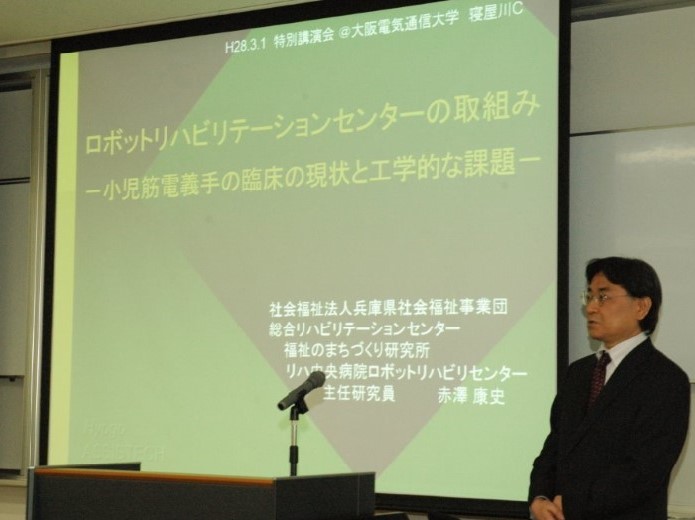

(1)「ロボットリハビリテーションセンターの取組み-小児筋電義手の臨床の現状と工学的な課題-」

講演者:兵庫県立福祉のまちづくり研究所 主任研究員 兼 研究課長 赤澤 康史 氏

兵庫県立総合リハビリテーションセンターでは従来の義肢装具に加えてロボット技術を用いた義肢装具等を、必要とする人に提供するため、臨床部門であるリハビリテーション中央病院と研究部門である福祉のまちづくり研究所が一体的に臨床や開発に取り組んでいます。本講演では、ロボットリハビリテーションとして取り組もうとしているプロジェクトの概略が紹介され、乳児期からの小児義手アプローチに対象を絞り、医療として行われる処方・製作・練習の実際が紹介されました。また、多くの臨床応用の積み重ねから、小児筋電電動義手そのものや練習支援システムにおいて工学に期待される要素について報告が行われました。

(1)「上肢リハビリ訓練ロボットEMUL,セラフィ,PLEMOシリーズの研究開発」

講演者:大阪電気通信大学 客員教授、大阪大学 名誉教授 古荘 純次 氏

寝たきりになる原因の3割近くが脳卒中などの脳血管疾患である。本講演では、脳卒中を主な対象とする上肢リハビリ訓練ロボットについて紹介されました。5ヶ年NEDOプロジェクトにおいて上肢リハビリ訓練ロボットEMULを開発し、臨床評価において、大きな訓練効果が得られることを実証。次に、6自由度上肢リハビリ訓練ロボット「セラフィ」を開発し、愛知万博において実演展示を実施。さらに、グローバルCOE「予測医学基盤創成」、及び科研において、ブレーキで力覚を提示するPLEMO-P3を研究開発し、大きな訓練効果を得ました。次いて、経産省の「課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院企業間の連携支援事業」においてPLEMO-Yを開発。現在、PLEMO-Y(科研)の改良、及び実用化版であるPLEMO-Zの研究開発を行っており、これらの成果について紹介されました。

特別講演会

2016年2月16日

「生体医工学領域での論文投稿と研究倫理」

講演者:近畿大学 生物理工学部 教授、日本生体医工学会理事 木村 裕一 氏

研究内容を学術論文として公表することは、研究成果を社会に還元し、研究を推進する上でも必要です。また、学位取得、研究者・技術者としての業績評価でも学術論文は重要な項目です。この学術論文を作成する上で留意すべき点、論文作成法について述べられました。まず論文構成は、Introduction、Method、Results、Discussionに分けて、論理的に記述すること、その研究の新規性、有効性を明確に述べることを強調され、また、近年話題となった多重発表、多重投稿、剽窃、ねつ造などの研究不正について具体例をあげて説明されました。

生体医工学領域では、ヒトや動物が研究対象となることが多く、研究を進める場合、倫理的配慮が求められます。そこで、生体医工学領域特有の留意点について言及されました。論文執筆には多大のエネルギーを要し、査読という論文審査が行われ、採録される論文もあれば、返却される論文もあります。それだけに採録された場合、研究者冥利に尽きます。大学院生の皆さんがこの喜びを味わうためにどうすれば良いかについて説明いただきました。

特別講演会(共催:英国工学技術学会 日本支部)

2016年1月26日

「洋上風力発電を巡る技術開発のトレンドと日本における取り組み」

講演者:大阪工業大学 大学院 工学研究科 教授 木村 紀之 氏

欧州においては、洋上風力発電の建設が進んでいます。比較的水深が浅く支柱を建てやすい欧州と異なり、我国の海は海岸から急に深くなり支柱を建てる方式では適地が限られます。その解決手段として、浮体構造物の上に風車を建設する方式が研究されています。今回の講演は、風力発電プラントそのものではなく、発電した電力を陸上まで送電するための直流送電システムに関するものです。現在、木村先生が中心になって進めている新エネルギー開発機構(NEDO)の洋上風力発電直流送電実証プロジェクトに関連して、最新のパワーエレクトロニクス技術であるモジュラーマルチレベル変換器(MMC)や、変換器を用いて直流を高周波に変換してから変圧器に接続することで変圧器の小型軽量化を図る、Solid State Transformerの技術などを紹介頂きました。変圧器が小型軽量化すれば浮体構造物も小型になり、大幅なコストダウンが実現します。また、洋上風力だけでなく山間部の中小水力発電においても効果があります。

本講演はThe Institution of Engineering and Technology (IET:英国工学技術学会)日本支部(支部長:早大 松本名誉教授)との共催でしたが、講演は本学学生への配慮から冒頭の30分のみ英語で行われその後は日本語に切り替えて実施されました。基本的な説明を丁寧にして頂いたので、自発的な質問もあり大変活気のある講演会となり、よい経験になりました。参加者は学生18名で、IET日本支部長の早大松本教授やロンドン支部のMr. Robert Heatonを含め、総勢23名でした。

特別講演会

2015年5月23日

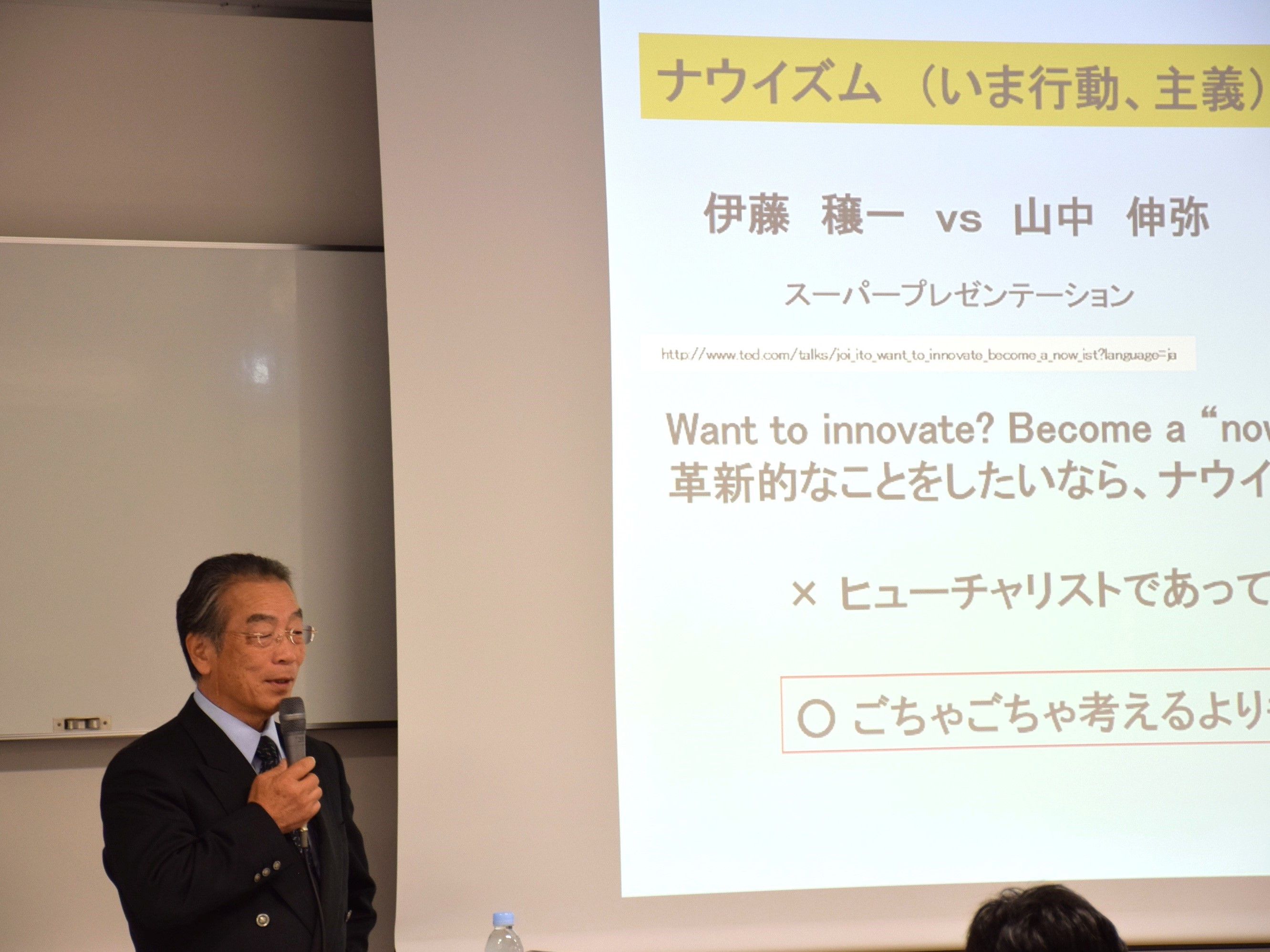

「これからの日本を背負っていく若い人たちへ(40年間心がけてきたNowismとModeling)」

講演者:元大阪電気通信大学 教授 石井 徳章 氏

メカトロニクス基礎研究所を設立し、本学の研究教育に大きく貢献し、創造性豊かな機械技術者を数多く育ててきた40年間を振り返って、何か問題に直面したときにはあれこれと考えるよりも先ず行動することが大切であり、複雑そうに見えてもその本質は必ず簡単なモデルで表すことができるとの信念を持って臨むことが大切であることを、数多くの実例を挙げてこれからの日本を背負っていく若い人たちに向けてお話しいただきました。

当日は、大勢の教え子の方々や研究関係者の皆様も聴講に参加され、長年かつ広範囲に亘る教育者・研究者としての貴重なお話を伺うことができ、盛大な講演会となりました。講演後の懇親会も情報交換やご退職への慰労が続き、大変盛況でした。