特別講演会 ~ 知能ロボットの最前線 (17) ~

2021年3月16日

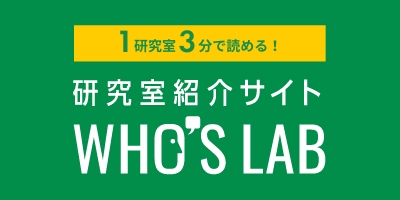

「深層学習による高精度な医用画像解析」 -医工連携における人工知能-

講演者:立命館大学 情報理工学部 情報理工学科 画像・音メディアコース 教授 陳 延偉 氏

メカトロニクス基礎研究所主催の「知能ロボットの最前線」と題する特別講演会(17回目)を今年も実施しました。今回の講演会では、近年のデジタル医療の観点から、CTやMRIで撮像する患者のDICOM( Digital Imaging and Communications in Medicine)から、任意の臓器およびその血管群や悪性腫瘍の領域を自動抽出する人工知能技術について、立命館大学の陳延偉教授に医工連携の観点からご講演頂きました。

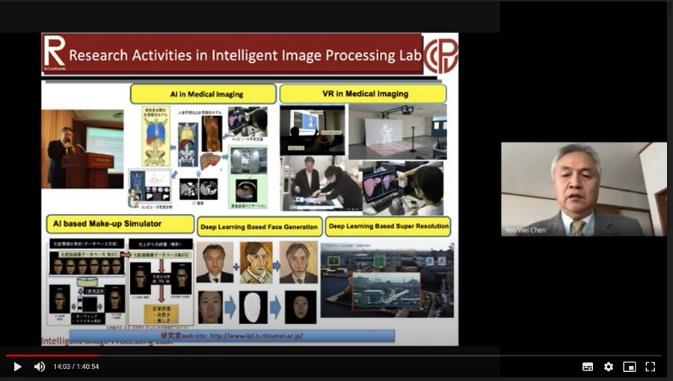

陳教授からは、近年コンピュータ性能の著しい進化と大量の学習データが入手可能になり、深層学習を代表とする人工知能技術が様々な分野に応用され、注目されているとの話が最初にございました。また、これまでの機械学習において、人工知能が認識・予測などのタスクを行うための特徴を人間が手動で定義する必要がありましたが、現在は深層学習により学習データから機械が自動的にタスクにあった特徴を抽出するので、画像認識精度は著しく向上したという説明がありました。すでに人工知能(深層学習)技術は人間を超える画像認識性能を達成しているということです。医用画像解析分野においても、深層学習が広く用いられ、AI画像診断支援システムの実用化を目指した研究が精力的に行われていることを、数多くのデータ分析とともにお話し頂きました。

特に、深層学習を用いた医用画像における腫瘍の自動検出、解剖組織の自動認識と分割、遠距離車の認識などの最新技術について紹介いただけたとともに、AI医用画像診断支援の具体例と今後の展望について講演いただきました。最後に、多数の質疑応答があり、陳教授には時間を延長してご対応いただきました。

特別講演会(共催:日本実験力学会)

2021年2月13日

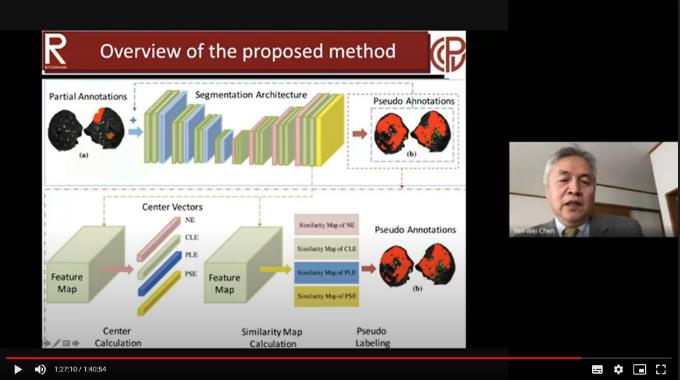

「燃料電池の普及に向けた取組と微生物燃料電池の開発現状」

(1)「PEFCの低コスト化に資する触媒層構造の開発」

講演者:大阪府立大学工業専門学校 機械システムコース 教授 杉浦 公彦 氏

固体高分子形燃料電池(PEFC)の商品化は、自動車や家庭用燃料電池として始まっていますが、コスト高のために爆発的な普及には至っていません。コスト高の主原因は、電極触媒である白金であり、使用白金量の低減を図ることが急務となっています。杉浦研究室では、現在の触媒層内の白金触媒を有効活用させることで使用量を低減させる自己水管理型触媒層の開発やインクジェット塗布法を用いた触媒層の開発を行われています。当研究室では、開発触媒層の妥当性を各種電気化学測定法を用いて評価されており、本講演ではI-V特性や交流インピーダンス法の評価法を解説しながら研究状況を紹介していただきました。

(2)「微生物の機能から見た微生物燃料電池の仕組みとグリセリン微生物燃料電池の開発事例」

講演者: 大阪府立大学工業高等専門学校 環境物質化学コース 教授 西岡 求 氏

微生物燃料電池(MFC)は、微生物工学、化学、機械・化学工学にまたがる学際的研究分野ですが、本講演では微生物の機能から見たMFCの仕組みと問題点の解説とともに、グリセリンを単一燃料源として利用するグリセリン微生物燃料電池の開発事例を紹介していただきました。

講演会はWEB会議形式で行いましたが、両講演とも一般聴講者のほかに多くの学生の参加があり、活発な質疑が行われました。学生からは多くの質問もあり、修士論文研究、卒業研究などへの多くの知見が得られたものと考えられ、たいへん有意義な講演会となりました。会場での質疑のほかに、業務の都合で出席できない本学教員から資料請求もあり、講演会後対応しました。

特別講演会(共催:英国工学技術学会 日本支部)

2021年1月19日

「再生可能エネルギーの導入拡大に向けた直流送電・FACTS技術および電力系統解析技術」

講演者:三菱電機株式会社 系統変電システム製作所 電力系統技術プロジェクトグループ 工学博士 天満 耕司 氏

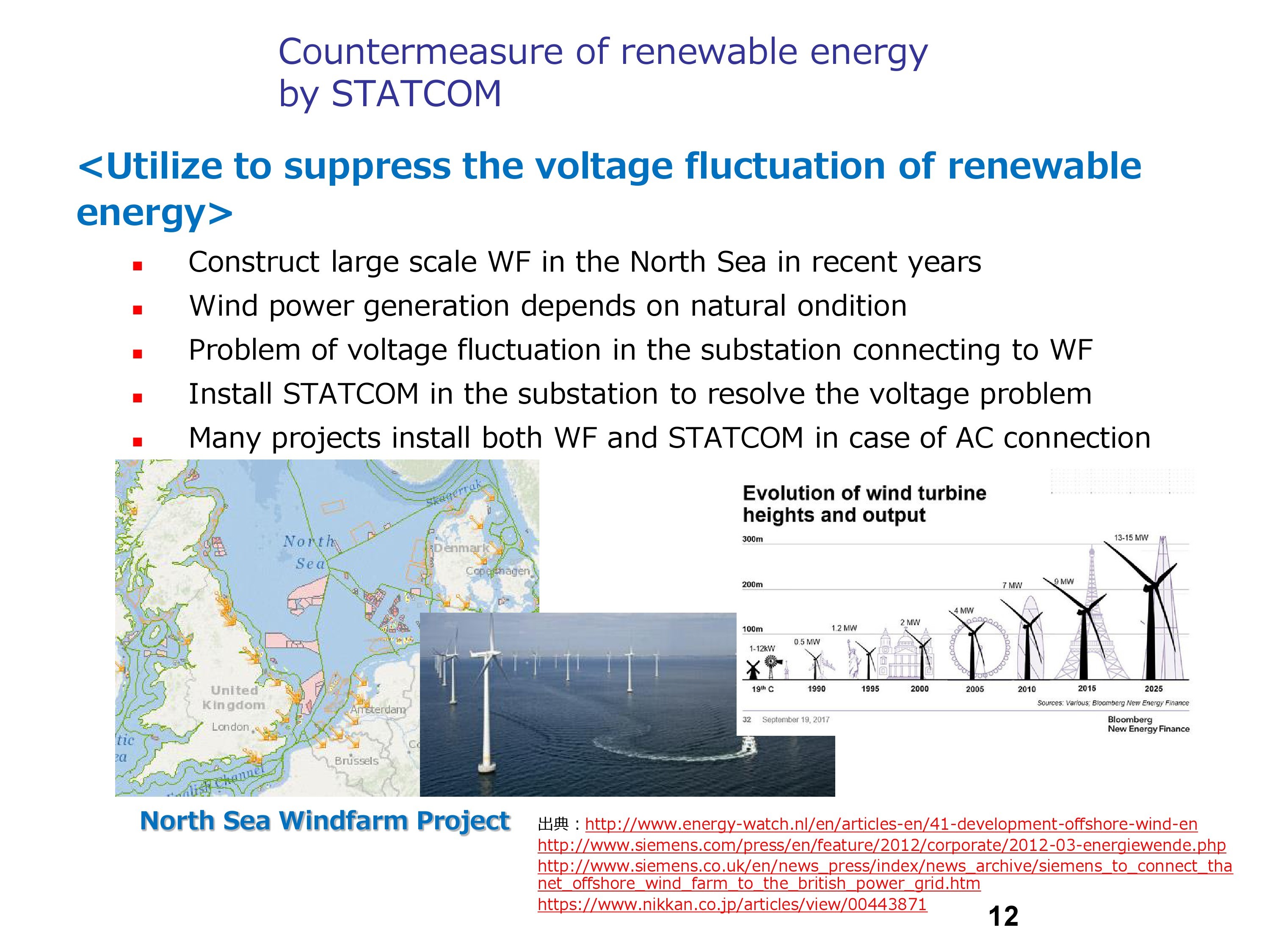

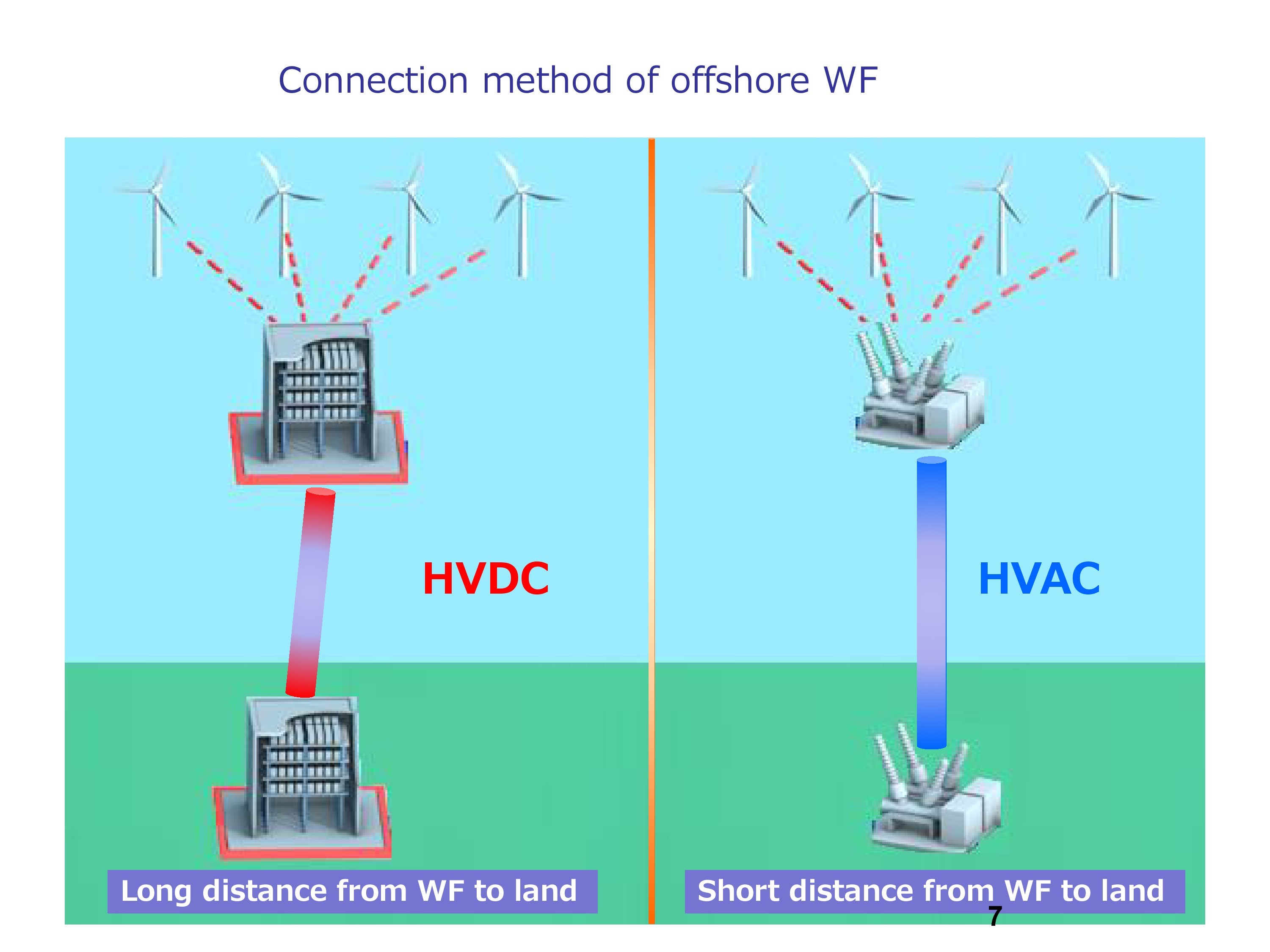

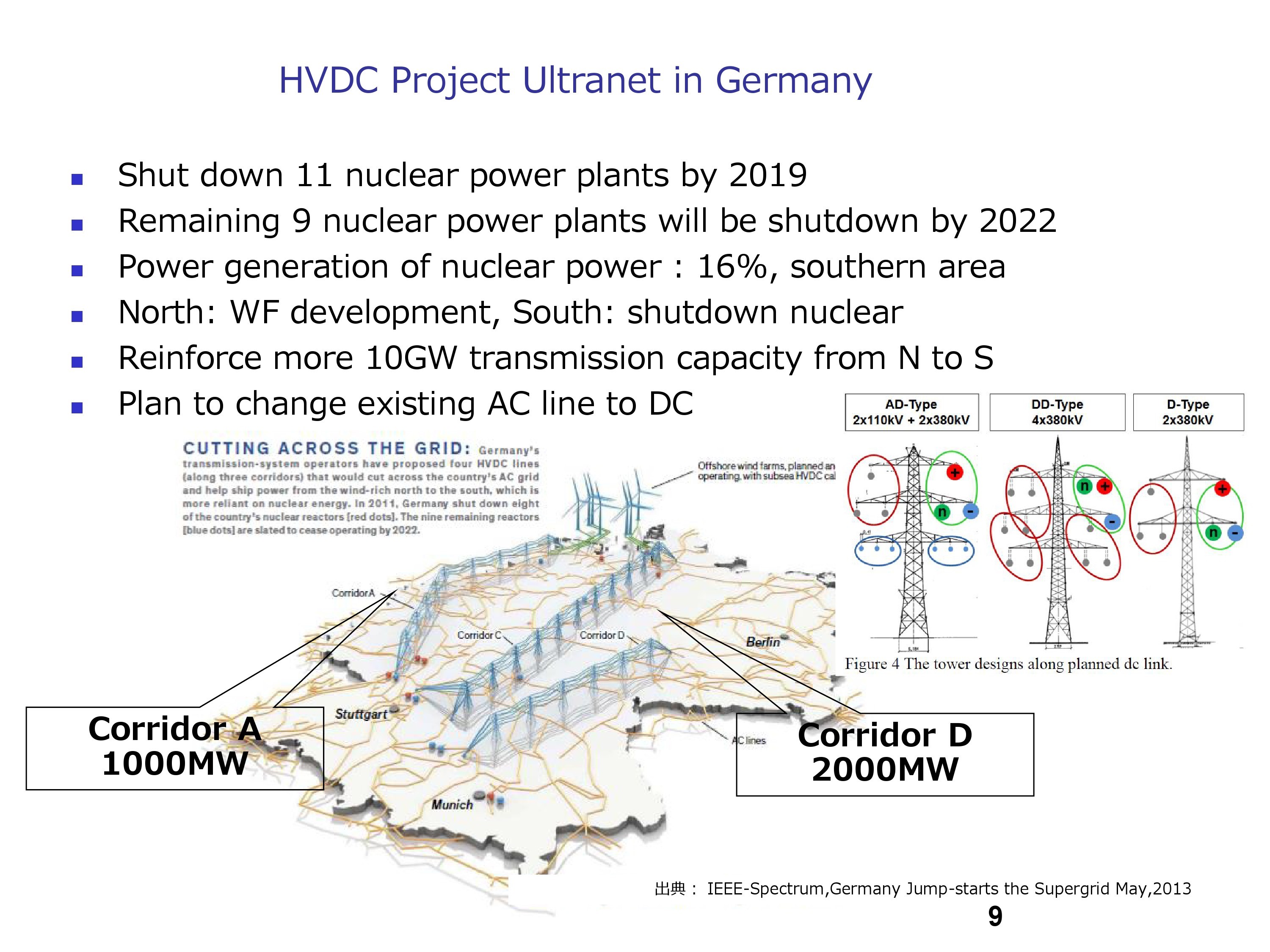

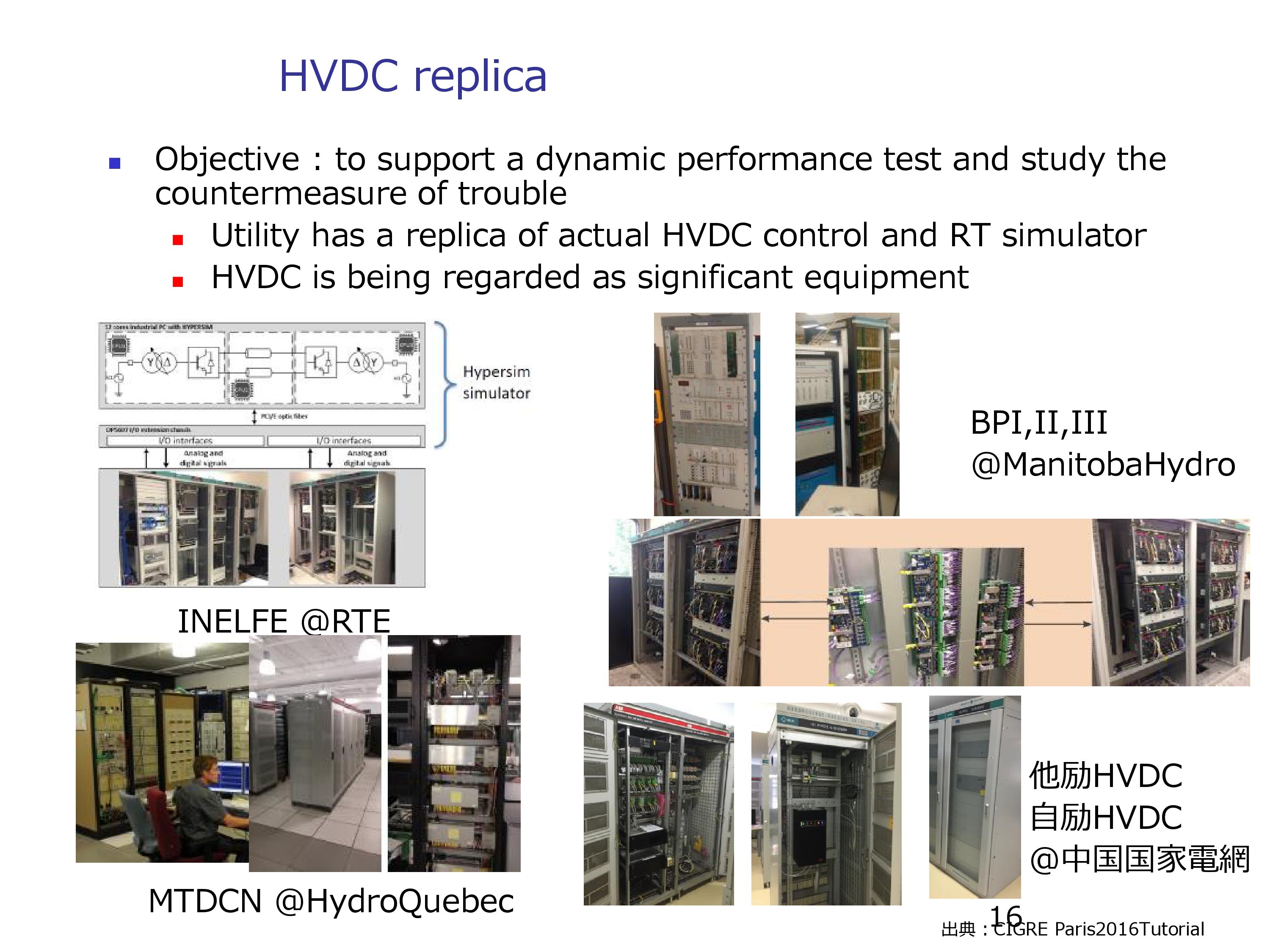

本講演では欧州,北米など海外における再生可能エネルギー活用プロジェクトにおいてパワーエレクトロニクス技術がどのように貢献しているか詳しくご解説頂きました。国内の電力系統においても低炭素社会を目指した再生可能エネルギーの活用が進められていますが、欧州はすでに大量の再生可能電源が導入され、過電圧や周波数変動諸問題が顕在化しています。その対策として電力系統用パワーエレクトロニクス機器技術が、洋上風力発電の直流送電や(図1,2)、既存の送電線の容量UPに(図3)活用されています。また、そのためのシミュレーション技術も発達しています。(図4)

本講演はThe Institution of Engineering and Technology (IET:英国工学技術学会)日本支部(支部長:本学工学部 伊與田功教授)との共催でしたが、講演は本学学生への配慮から冒頭の20分のみ英語で行われ、その後は日本語に切り替えて実施されました。実際のプロジェクトをわかりやすく丁寧に説明して頂きましたが、当初は通常の講演形式で準備していただいていましたが、新形コロナウイルス感染症(COVID-19)感染予防のため、Webinar形式での開催となりました。大学院電子通信工学専攻の学生、教員、IET会員を合わせ、総勢28名の出席者がありました。

図1

図1 図2

図2 図3

図3 図4

図4