MERI Activity Report (2022 Vol.23)

1.巻頭言(全文掲載)

メカトロニクスは本来の意味であるmechanismとelectronicsの融合という意味から発展を続け,制御(control),情報(information),計算機(computer)などの新しい技術分野を取り込んだ形へと発展を続けており,その応用を含めた総合的な技術体系として,製造業,航空宇宙,医療,自動車産業,防衛産業,などの応用先に至るまで幅広く包含する技術領域へと発展を続けています.近年話題になる「持続可能な社会(Sustainable society)」を実現するための持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)を可能にするのは,複数の技術領域の統合(system integration)を可能にするメカトロニクスであるのは間違いありません.本学メカトロニクス基礎研究所では,機械工学基礎/計測制御・ロボティクス/バイオエンジニアリング/電気・電子・情報/エネルギー・環境工学の5部門の研究体制で研究・教育活動を行っており,その成果は論文誌を含む各種著作物の発刊や学術講演会学会での発表などにより公表され,学外の著名な研究者らによる講演会を開催するなど,研究の活性化と学生の教育にも役立てています.

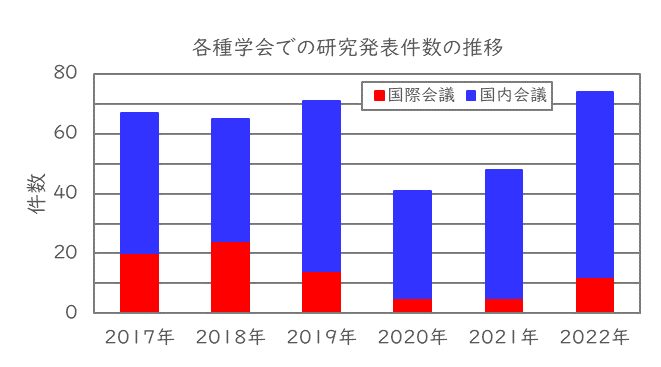

ところで,2020年春からの新型コロナウィルスCovid-19の感染防止のための施策は我々の研究活動にも多大な影響を与えました.緊急事態宣言下での出勤・通学の禁止,他府県への移動の自粛,研究に必要な実験の延期や中止,各種学会の中止や代替措置としてのオンライン開催化など,研究環境は著しく変化しました.下図にメカトロニクス基礎研究所の2017~2022年の研究成果の学会発表での公開件数の移り変わりを示しますが,近年の社会的施策が研究環境に与えた影響がよく分かります.

昨年(2022年)の9月時点では感染拡大も収束に向かっており,少しずつ感染拡大以前と同じ環境に戻りつつありましたが,2019年以前のように自由な活動ができたとは言い難い状況でした.そのような中で2022年度の研究成果を確認しますと,共同研究の件数は研究所全体で43件,学外での研究成果の公開件数は74件(国際会議,国内会議での発表件数)となっており,研究員の方々の高い研究意欲が感じられます.2023年5月よりCovid-19が5類感染症扱いになった現在では様々な制約が解除され,研究活動も自由にできるようになりました.本研究所でのこれからの研究活動も活発になることが期待できます.

本冊子はこのような研究活動の2022 年度の内容をまとめたものです.読者の皆さまに興味を持って読んで頂けましたら幸甚です.

メカトロニクス基礎研究所 所長 入部 正継

2.組織説明(以下、目次のみ)

3.共同研究報告

4.共同利用報告

5.講演会

6.研究報告

- スリット式防波堤を利用した波力発電に関する研究(吉岡真弥、加藤健司、重松孝昌、脇本辰郎)

- 焼結ステンレス鋼の材料特性に関する研究(田代徹也)

- 義足足部の動的Rollover特性計測技術に基づく歩行負荷シミュレータの多用途化に関する考察(吉田晴行、森本正治、富山弘基、橋本泰典)

- レンズレス血管内視鏡に向けた空間位相変調器によるレーザー集光と走査の基礎研究(日坂真樹、国井 響)

- 多重パックされたMalwareの分割エントロピーを用いたk-近傍法によるPacker特定に関する研究(大町隆人、村上恭通)

- モジュラナップザック暗号の秘密鍵と公開鍵のNIST乱数検定による乱数性の評価(井上颯人、皆本颯佑、佐藤 南、村上恭通)

- CT画像からの椎骨内計測による構造再構成と定量化(光本浩士、平野雅嗣、山崎克人)

- 水質浄化に関する研究(中田亮生、岩松裕二、高岡大造)

- ストーマ保有者がスマホでパウチの脱着スキルや脱着時期を学習するインターネットDeep Learning の開発(溝口みちる、登尾啓史)