2023.12.14

授業科目「異分野協働エンジニアリング・デザイン演習~学科横断型プロジェクト~」の最終発表会を行いました

工学部4学科(電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科)と情報通信工学部通信工学科の、合同開講科目(3年次)を今年度も実施しています。

この授業は、異なる学科の学生とチームを構成し、異分野の知識と技能をもとにしたプロジェクト活動を行いながら、技術者としてのチームワークとモノづくりを学んでいます。

これまでの活動の様子はこちら

https://www.osakac.ac.jp/news/2023/2836

https://www.osakac.ac.jp/project_now/tcn/1178

調査研究テーマは生物模倣技術による新しい製品の開発。5つのチームに分かれた学生たちは6月21日(水)に行われた中間発表会を経て、12月6日(水)にこれまでの成果をプレゼンする最終発表会に臨みました。

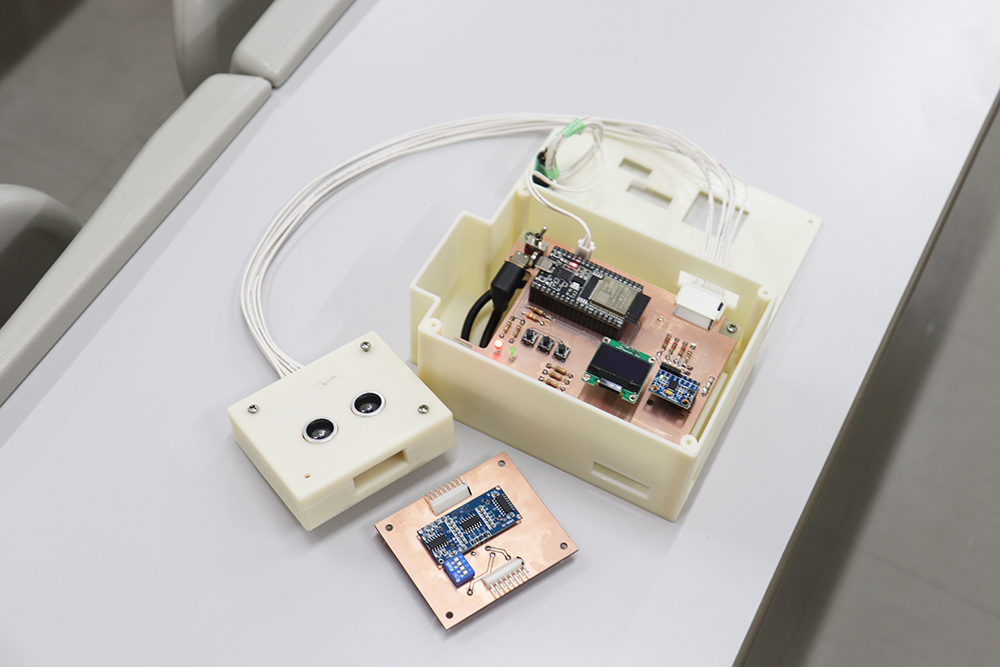

各チームとも中間発表会でのアドバイスや改善点をもとに、学内の3D造形先端加工センター等で部品の製作を行い、またOECUイノベーションスクエアのプロジェクトルームで安全性からコストに至るまで幾度となくミーティングや実験を重ねるなど、最終発表会へ向けて準備を進めてきました。

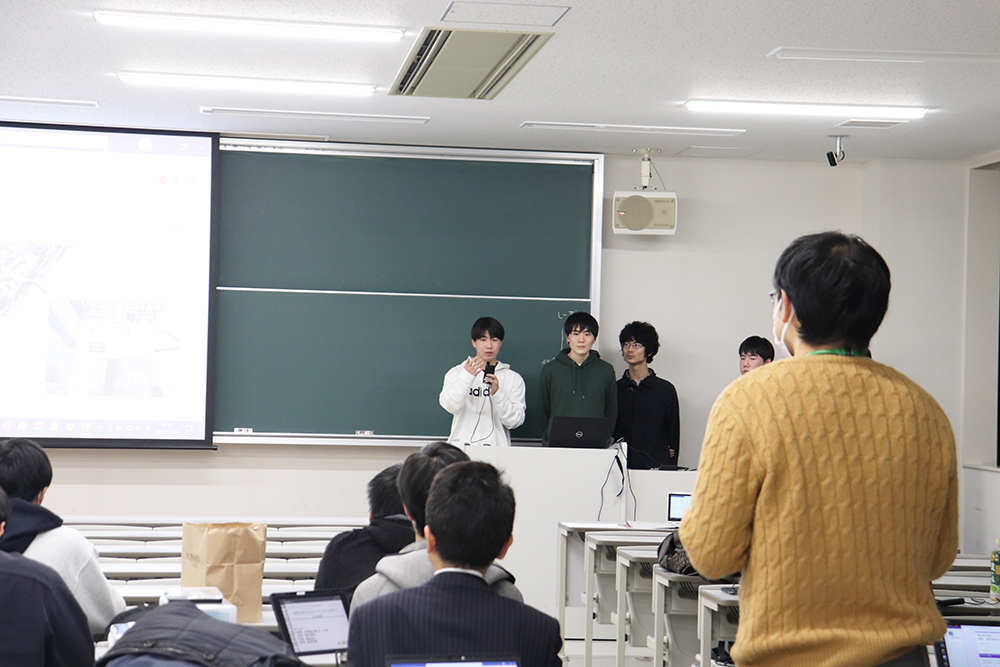

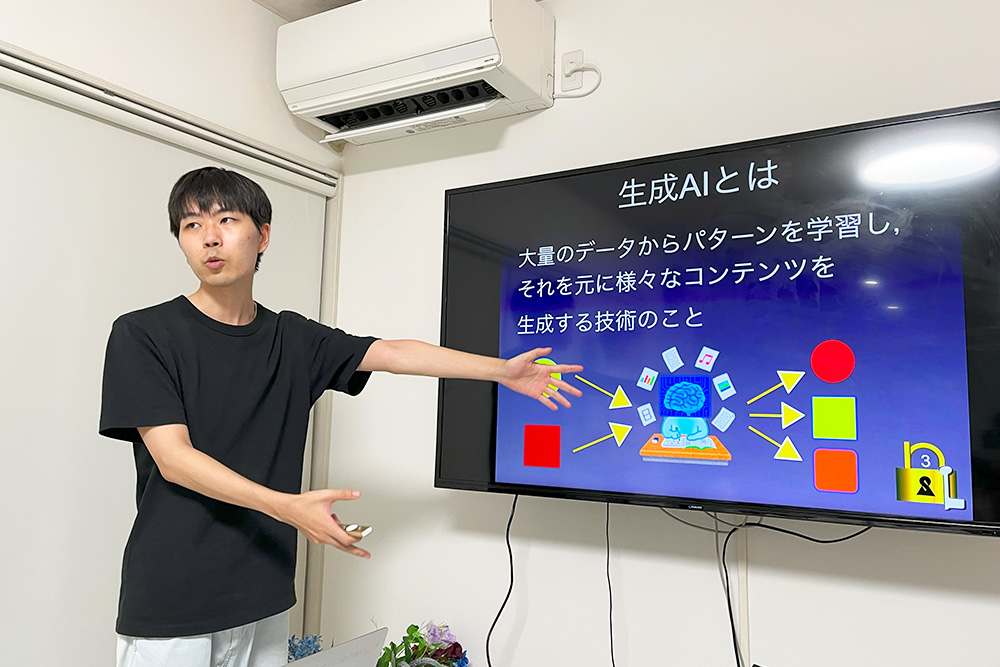

発表では、各チーム趣向を凝らした製品のアイデアを見ることができ、その後の質疑応答では、耐久性や実現可能性など、他チームの学生や教員が積極的に質問し、熱心に議論を交わしました。

今回の学科横断型プロジェクトでは、それぞれの学科から出る独自のアイデアをチーム内で共有し、新たなシミュレーション方法や解析方法、設計手段を利用するなど各チーム、有意義にプロジェクトを進めてきました。

一つの製作物を完成させるためには、様々な知見や技術が必要になります。学生は自身の得意分野を担当することで、所属学科の強みや学んだ知識の意義を再発見する良い機会にもなりました。

発表を終えた学生たちは「チームの仲間が1人でもかけていたら形にすることができなかったと思います」「試作を作り改善を重ねていく過程が楽しかったです」「学生生活の中で1番楽しい授業でした」「最終発表会に向けて徹夜で作業を行い、無事に発表を終えることができてほっとしました」と達成感や安堵に満ちた表情で感想を話していました。

各学科教員からは「異分野の学生とチームを組み、一つのモノを創り上げたことはエンジニアとして大きな糧になるでしょう」「どのチームもよく調べており、今回の経験はこれから始まる卒業研究に活きると思います」「とても興味深い発表で面白かったです。この工程はどの学科の学生が行ったのかなど、考察しながら聞けたのが楽しかったです」「素晴らしい発表内容でした。異分野の学生と取り組んできたことは、これからの学生生活に活きると思います」と講評を述べました。

今回の発表会のアイデアは、SDGs探求AWARDS 2023(http://sdgs-awards.umedai.jp/)等の学外コンテストへの出展や学内のアクティブラーニング展示発表スペースである「OECU Muse」への展示を予定しています。

学部学科の枠を超えて専門外の新たな学問にも触れ、研究のイノベーションを起こしたい」このような学生の想いを形にする本取り組みを、教職員一同応援していきます。

【各チームのプロジェクトテーマ】

『コウモリの超音波を用いた人探知』

『オオオニバスの葉脈構造を用いたゴミ回収機の作製』

『人の指の模倣』

『コウモリが扱う超音波を利用した安全装置への応用』

『蜘蛛の巣のようなレーザーセンサを用いた防犯装置』

.JPG)