2025.01.06

アルゴリズムの原理を理解する「人間ソート」を体験しました

身近にあるパソコン、スマートフォン、ゲーム機のソフト(アプリ)。これらはすべてプログラムで動いています。また、家電や自動車、ロケットに至るまで現代の生活はプログラムに支えられており、何かを創造するためにはプログラミング技術の修得は避けられません。

情報通信工学部通信工学科の1年次配当科目「プログラミング基礎演習」では、プログラミング経験がない初心者を対象に、基本的な概念からアルゴリズムの理解まで、幅広い内容を修得し今後に活かすことを目的としています。

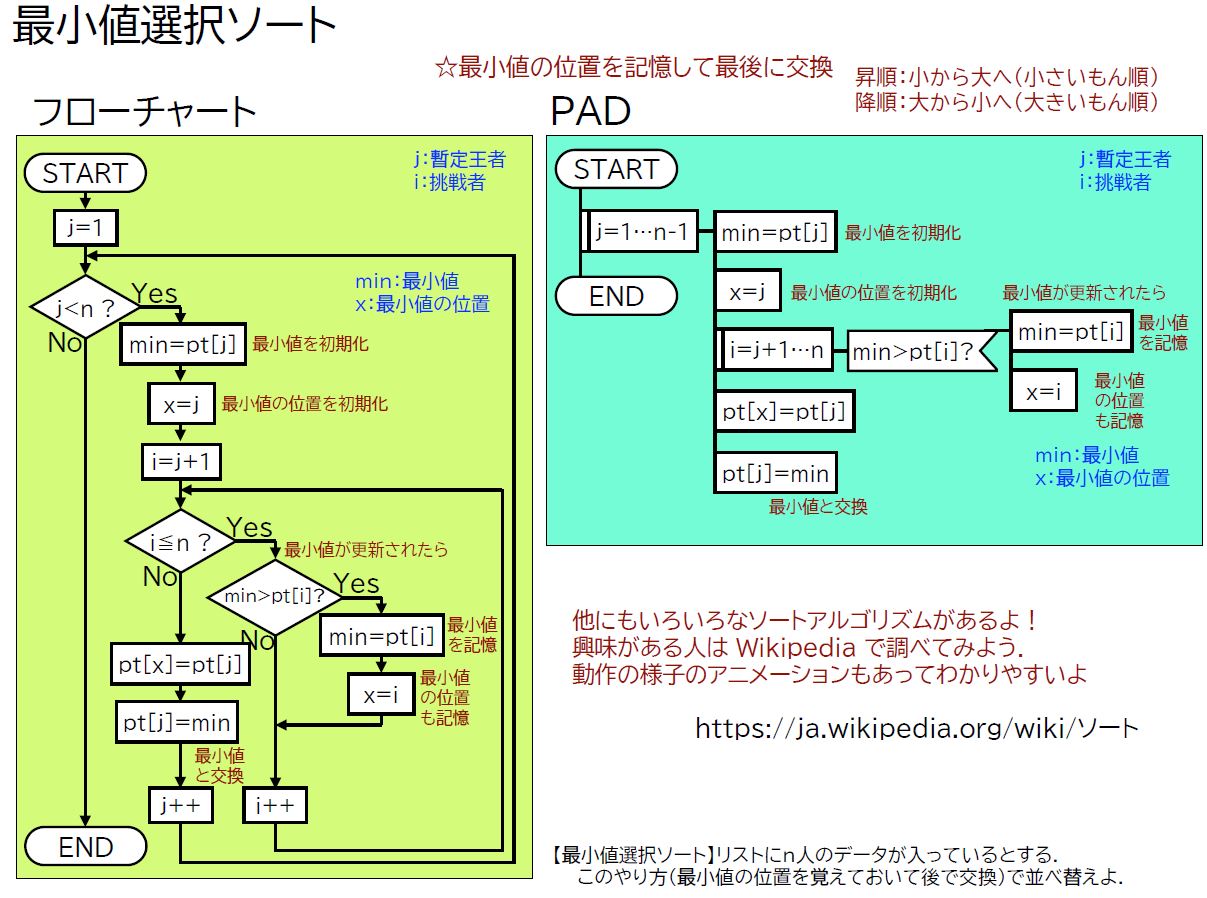

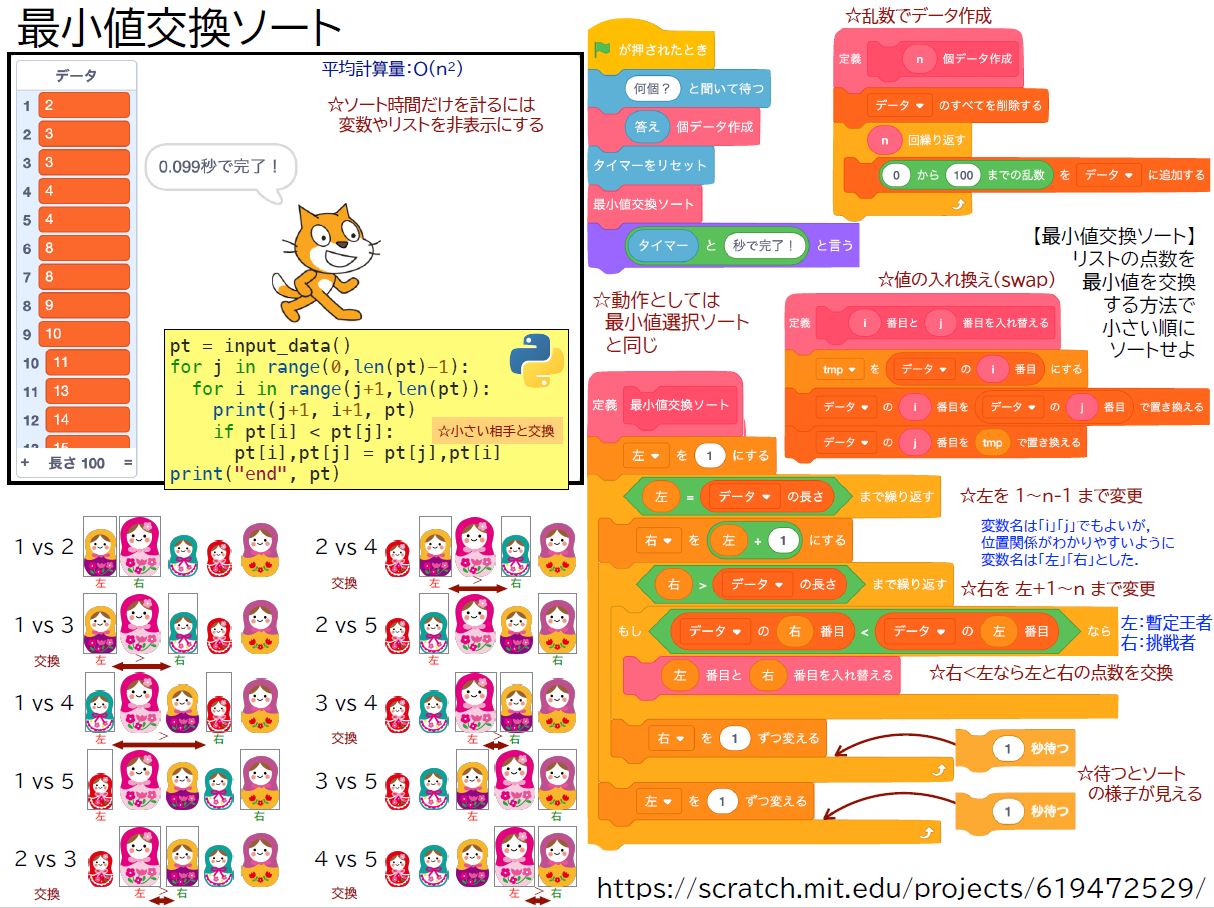

今回の講義のテーマである「ソート」とは、複数のデータからなる列を、一定の規則に従って順番通りに並べかえることです。 数値列を大きい順または小さい順に並べたり、文字列をアルファベット順や五十音順に並べかえたりすることがこれにあたります。

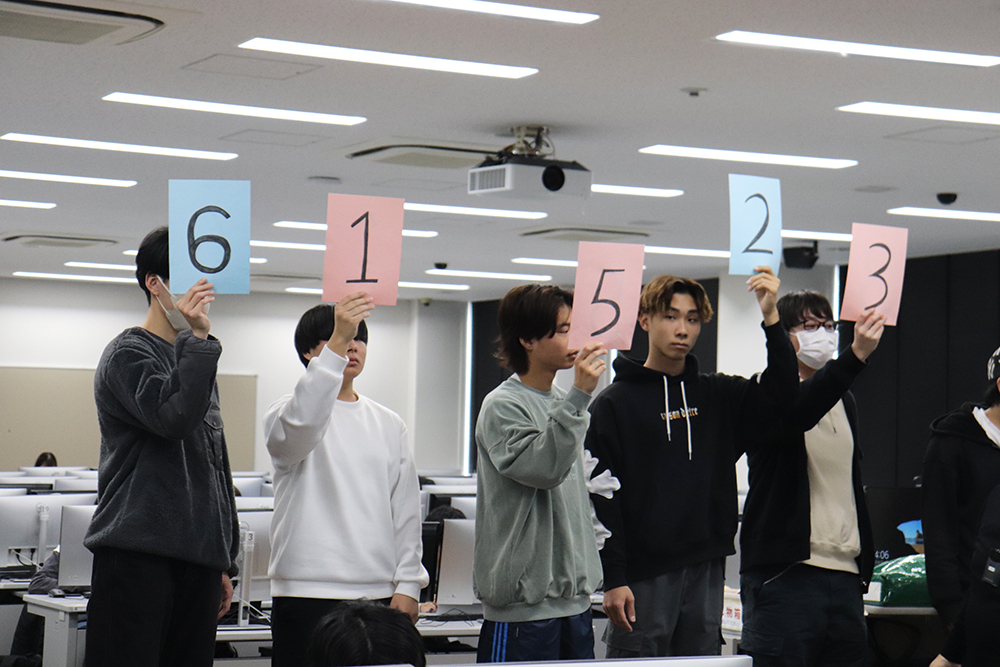

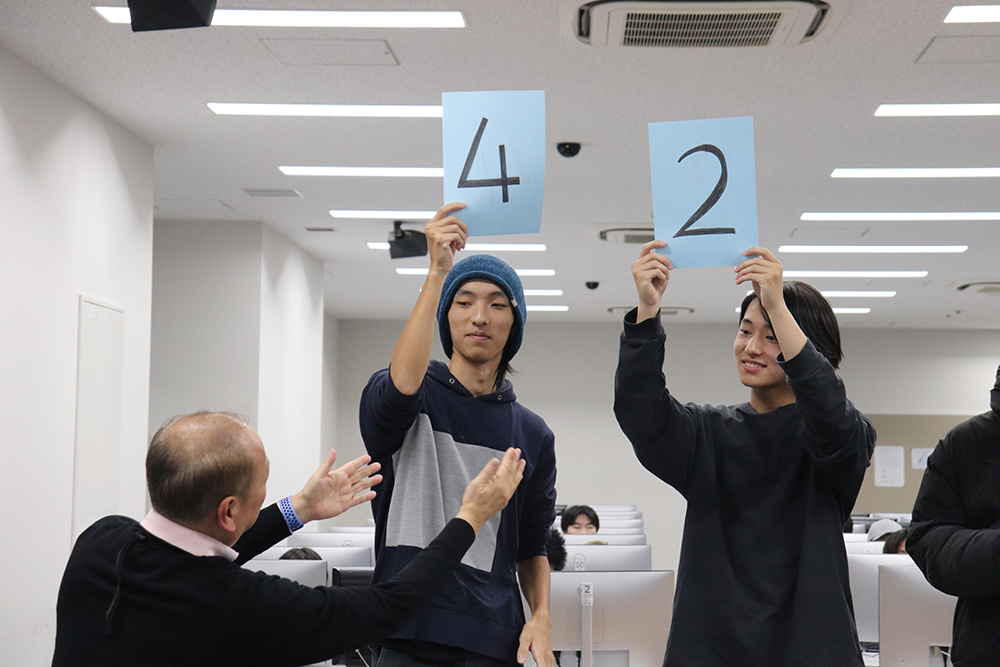

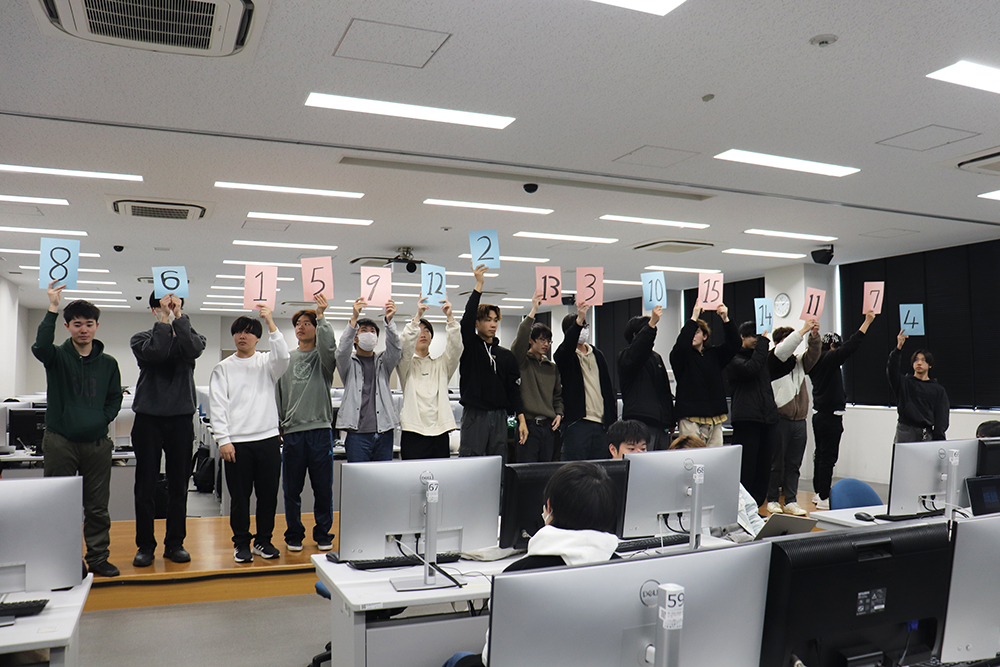

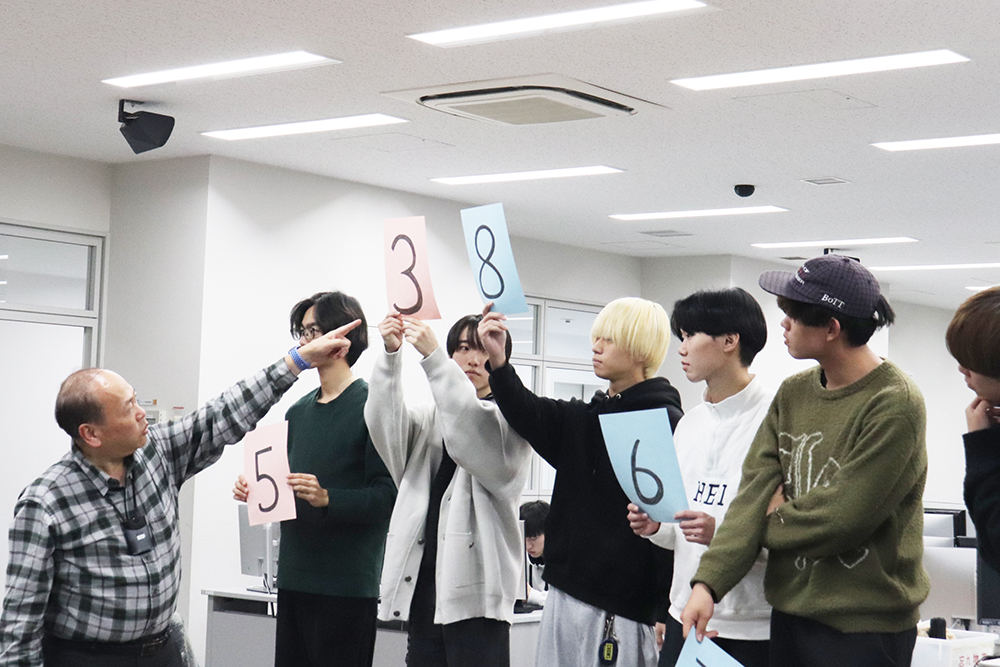

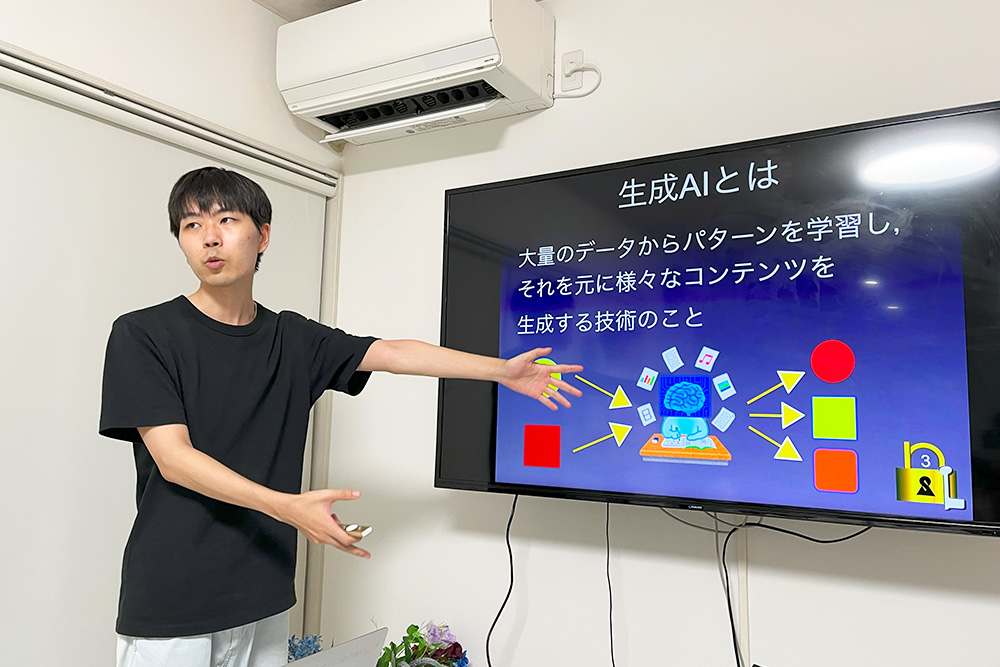

通信工学科 村上恭通教授の授業「プログラミング基礎演習」で毎年恒例となっている「人間ソート」は、さまざまなアルゴリズムを学生自身がデータに扮して体験することで、数値や値で表されるプログラムの内容を理解し、知識を深める上で大いに役立っています。

「人間ソート」で体験したのは、アルゴリズムの中でも有名な次の5種類のソート法で、

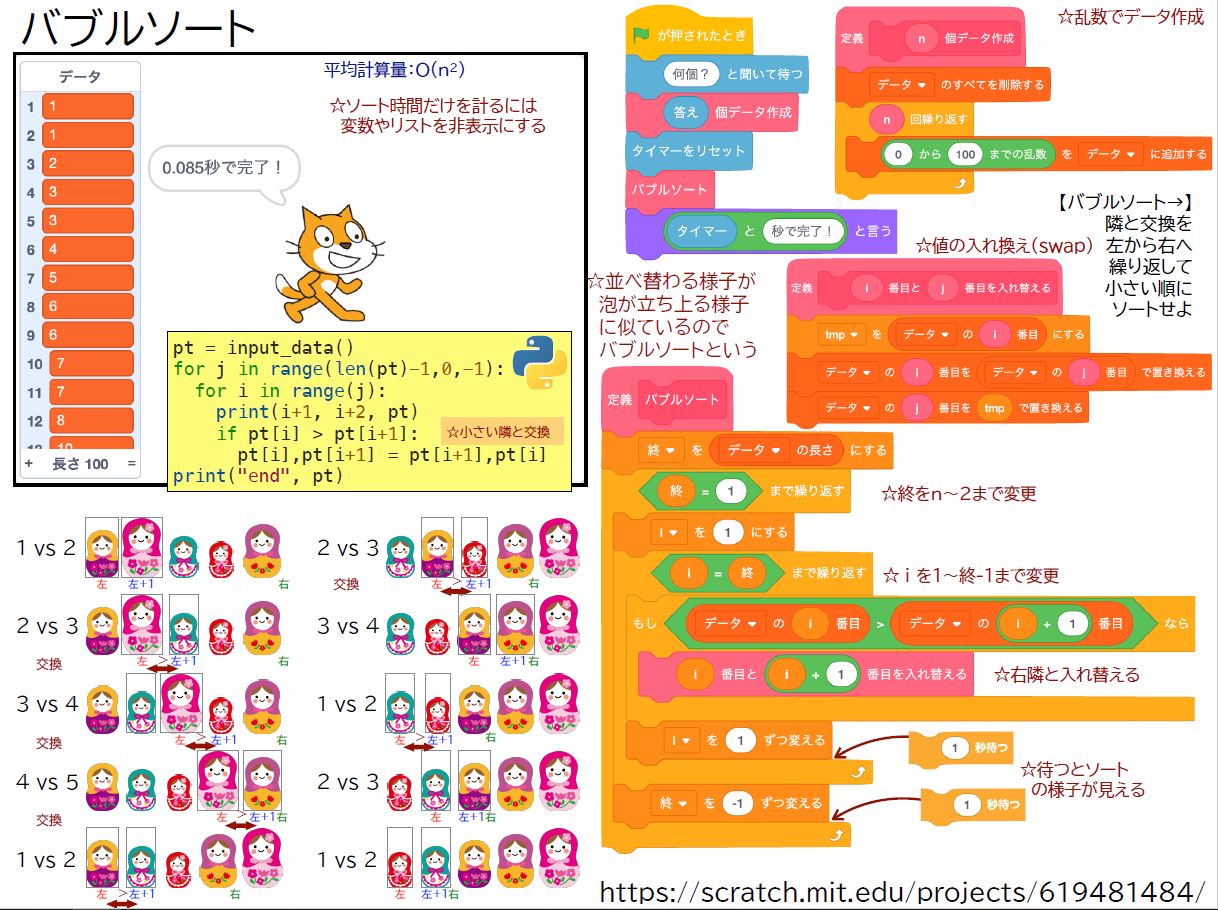

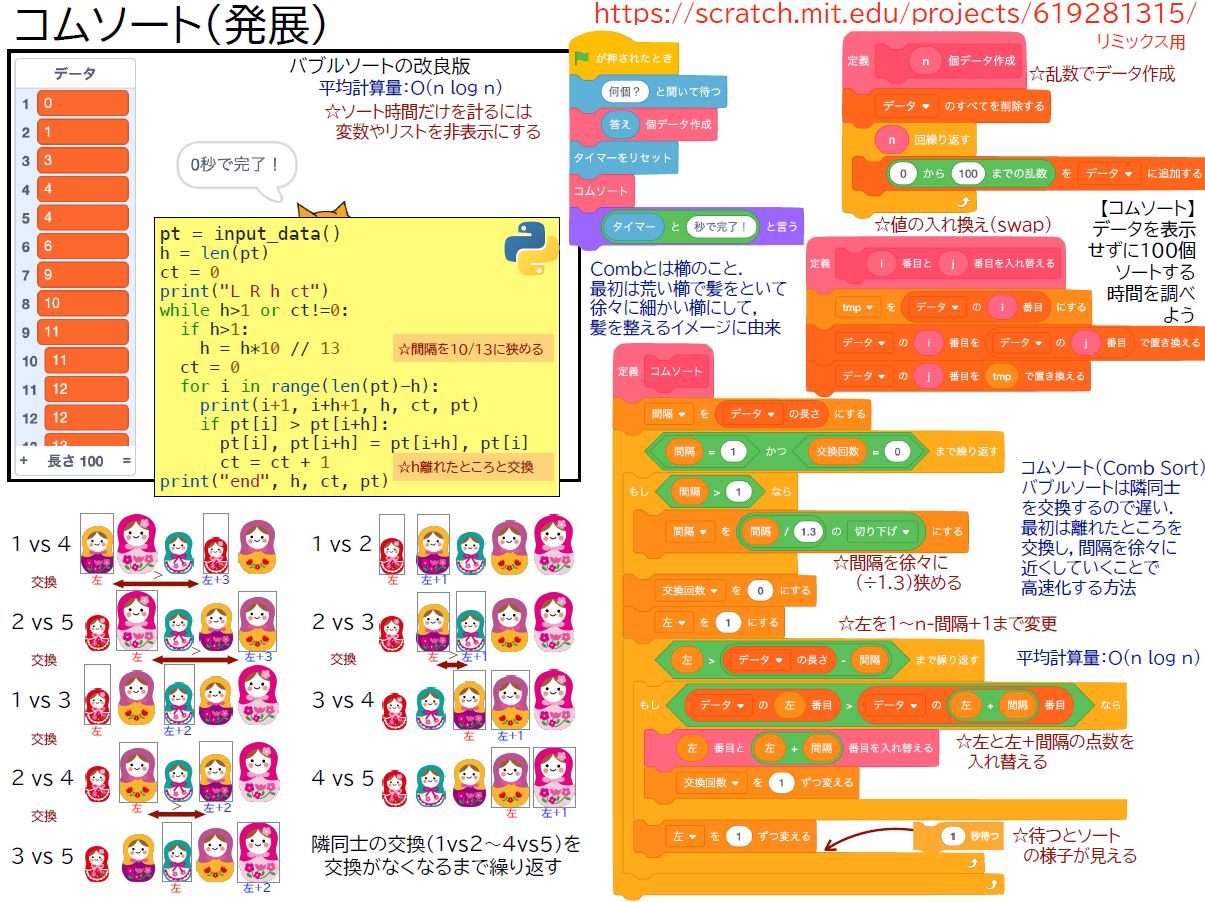

『選択ソート』『交換ソート』『バブルソート』といった基本的なアルゴリズムと、実際にコンピュータなどに汎用されている『クイックソート』を実演することで、そのスピード感を視覚的に理解することができます。さらにはバブルソートを改良したアルゴリズムである『コムソート』も体験しました。

学生からは「人間ソートがどのようなものか興味があり、実際に自分自身がデータになって体験することで理解が深まりました」「ソートのさまざまな手法のイメージがつきました。来週のテストに向けてがんばります」などの声を聞くことができました。

◆各ソートの概要について

.jpg)

研究室紹介サイト WHO'S LAB(村上教授)

.JPG)