2025.07.25

先端理工学コースの学生がTA実験施設で検出器整備とユタ大学で意見交換実施

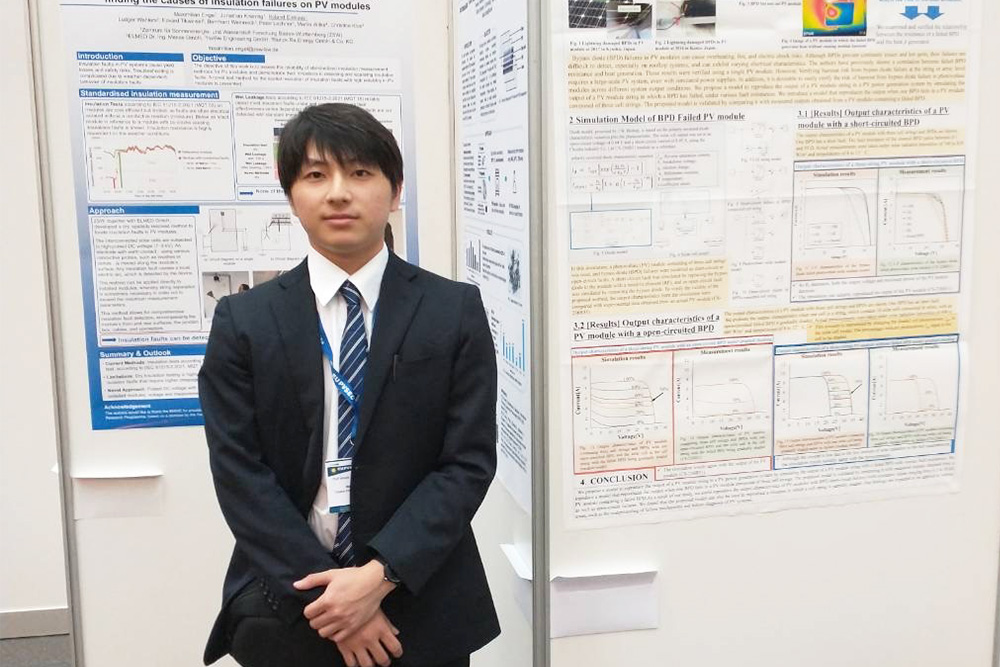

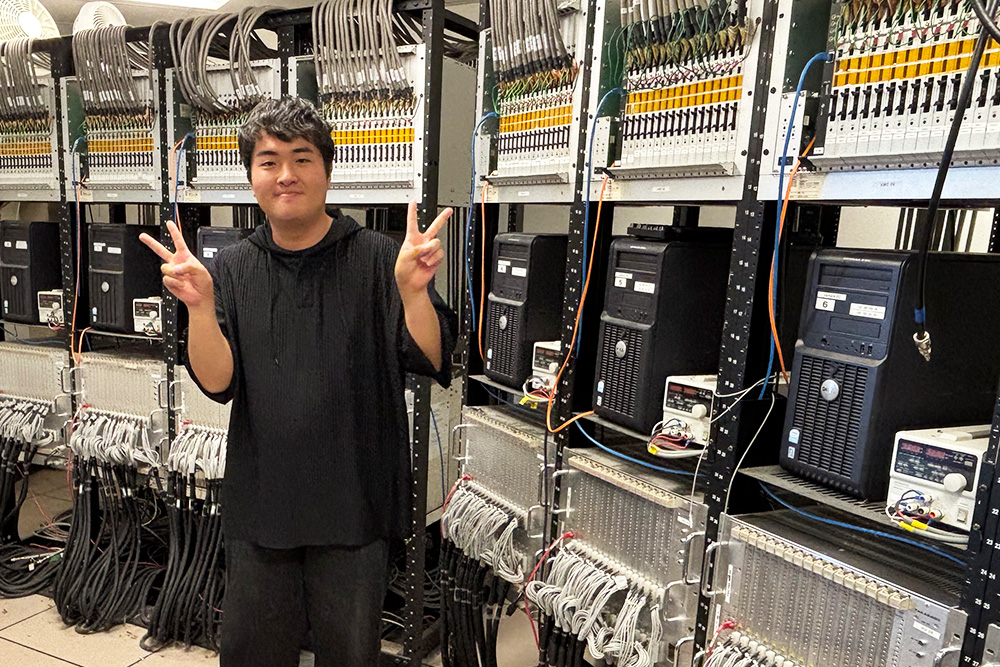

6月2日(月)から23日(月)の期間、中澤奏駿さん(工学研究科先端理工学コース1年生 多米田研究室)が、アメリカ合衆国ユタ州に設置されたている超高エネルギー宇宙線観測実験「テレスコープアレイ(Telescope Array,TA)」の実験施設を訪れ、検出器のメンテナンス作業に加え、プロジェクトに参加する東京大学、信州大学の研究者や海外の共同研究者と意見交換を行いました。

TA実験では、超高エネルギー宇宙線が大気中で生成する空気シャワーを、「大気蛍光望遠鏡」と「地表粒子検出器」の2種類の観測装置を用いて測定し、その起源の解明を目指す国際共同研究プロジェクトです。

中澤さんはこの実験において、大気蛍光望遠鏡の観測データを機械学習で解析する新たな手法の開発に取り組んでいます。今回の滞在では、東京大学、信州大学のプロジェクトチームとともに、TA実験に使用されている合成球面鏡の洗浄や反射率の測定を行いました。本実験では、3か所に合計60台の大気蛍光望遠鏡が設置されており、大型のものでは直径3.3メートルの反射鏡を備えているため、鏡の洗浄作業は大規模かつ慎重さが求められる重要な作業です。今回の作業によって、鏡の反射率を約5〜10%向上させることができました。

また、これまで写真や映像でしか見たことがなかった大気蛍光望遠鏡を間近に見ることで、望遠鏡の角度や視野を直接確認でき、機械学習による解析手法の開発に向けて、より具体的なイメージを得る貴重な機会となりました。

.jpg)

さらに、砂漠地帯に約2キロメートル間隔で設置されている地表粒子検出器のメンテナンスも実施しました。これらの装置は公道から徒歩でアクセスする必要があり、炎天下での作業は非常に体力を要するものでした。

滞在中には、共同研究機関であるユタ大学で開催されたTA実験の国際共同研究者会議にも出席し、世界各国の研究者と有意義な意見交換を行いました。

中澤さんは「作業は大変でしたが、現地の研究者と協力しながら作業を楽しむことができ、とても有意義で勉強になりました。また、自分の開発しているシステムを大気蛍光望遠鏡のシステムに導入できるように、引き続き研究を頑張りたいです」と語ってくれました。

本活動の費用の一部は、本学独自の制度である「大学院博士前期課程研究費」により支援を受けて実施されました。本研究費は、大学院生の研究・制作活動を支援することを目的とした学内の競争的研究費であり、学内審査を経て採択された学生に設備の購入費や旅費等を支給するものです。

研究室紹介サイトWHO’S LAB(多米田裕一郎准教授)