2025.09.25

電子通信工学コースの学生が「第24回情報科学技術フォーラム」で研究発表

9月3日(水)から5日(金)の3日間、北海道科学大学(北海道札幌市)で開催された「第24回情報科学技術フォーラム(FIT2025)」で、真田貴衣さん(大学院工学研究科電子通信工学コース 2年佐藤研究室)、田中秀征さん(同研究科同コース2年)、金子元気さん(同研究科同コース1年)が研究発表を行い、真田さんがFIT奨励賞を受賞しました。

.jpg)

本フォーラムは、電子情報通信分野と情報処理分野が連携し、情報科学技術の最前線を広く発信・共有する国内最大級の学術イベントです。

研究発表の内容は以下のとおりです。

【FIT奨励賞】

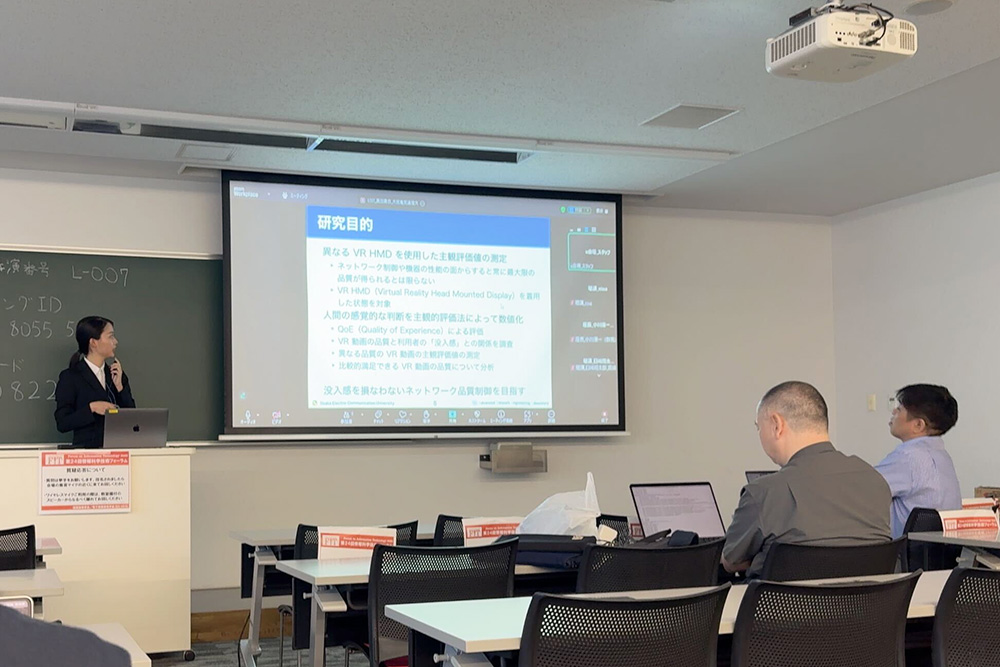

タイトル:「VR HMDの違いがユーザの主観的品質評価に与える影響の調査」

真田貴衣(大学院工学研究科電子通信工学コース 2年)

佐藤寧洋(大学院工学研究科電子通信工学コース 准教授)

概要:VR動画の視聴環境や動画品質とネットワーク品質との関係を明らかにするために、二種類のVR HMDを用いた主観評価実験を実施。被験者に異なる品質の動画を複数回視聴してもらい、DCR法による5段階評価で没入感を測定した。得られた評価値を系列カテゴリ法で解析することで、VR HMDの違いがユーザの主観的評価に与える影響を調査した。

【研究発表】

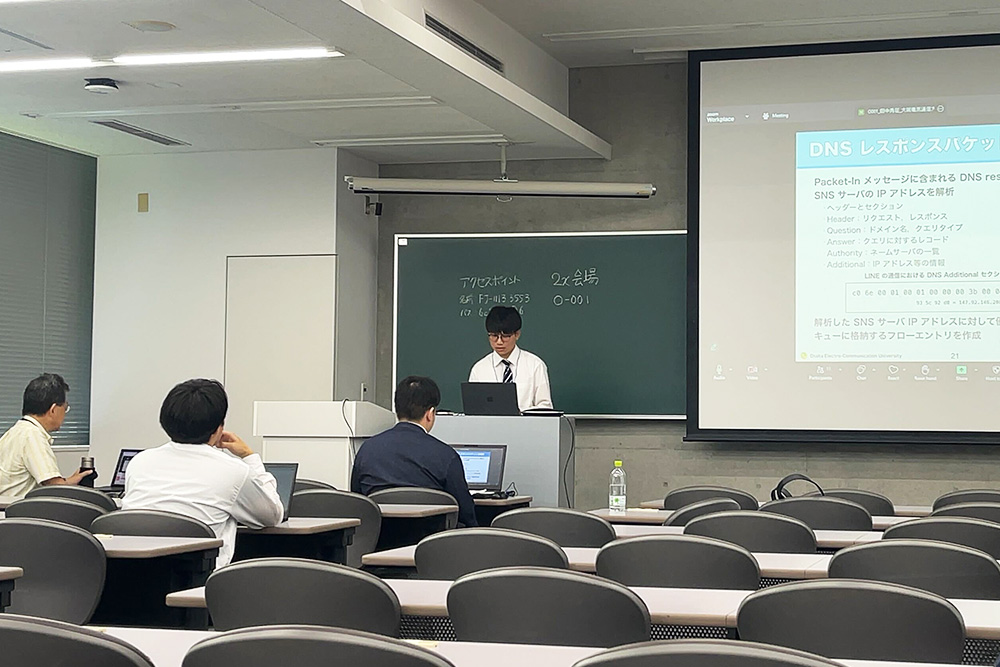

タイトル:「災害時におけるSNS通信の優先制御システムの設計」

田中秀征(大学院工学研究科電子通信工学コース 2年)

佐藤寧洋(大学院工学研究科電子通信工学コース 准教授)

概要:本研究では、気象庁の防災情報をもとに被災地域を特定し、その地域からのSNS通信を優先制御するシステムを設計した。OpenFlowを用いてDNSパケットを解析し、対象SNSの通信を優先的に保護する仕組みを導入。実験ネットワークで実装し、実運用に向けた課題を検証した。

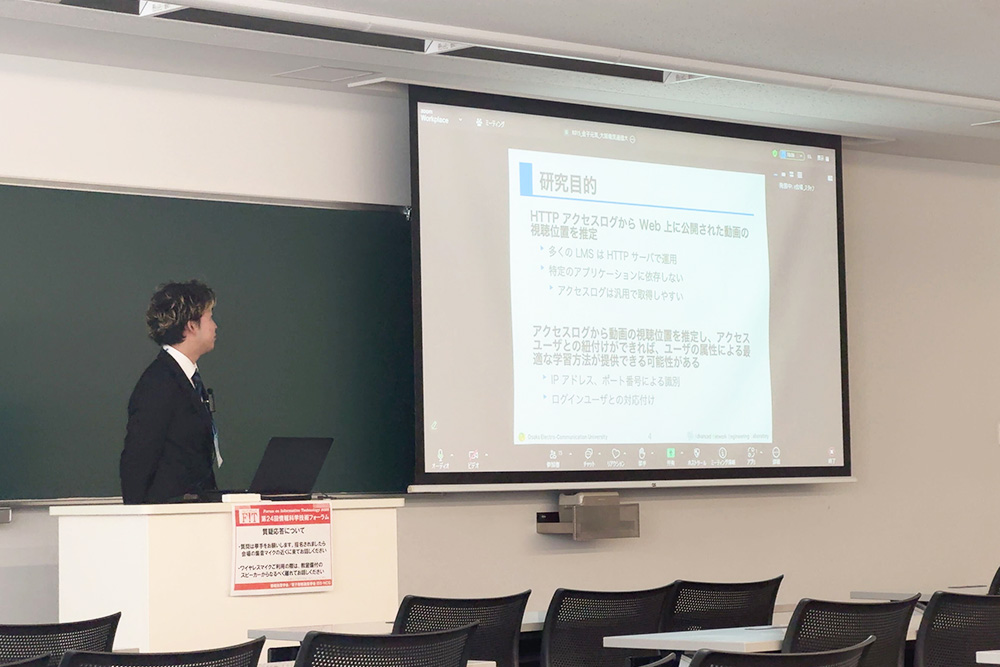

タイトル:「Moodle におけるHTTP アクセスログを使った動画視聴パターンの推定手法」

金子元気(大学院工学研究科電子通信工学コース1年)

佐藤寧洋(大学院工学研究科電子通信工学コース 准教授)

概要:コロナ禍をきっかけに普及したオンデマンド授業に着目し、汎用的に取得可能な HTTP アクセスログを使い、動画視聴パターンの推定を行った。

■学生コメント

真田貴衣さん

「驚きとともに評価していただけたことへの喜びを感じています。前回の情報処理学会全国大会での改善点を活かすことができましたが、今回は2種類のHMDを使用したため協力者の負担も大きくなりました。本研究は大学の研究環境と、多くの方々の協力に支えられています。実験に協力してくれた学生や仲間、指導してくださった先生に心から感謝します。今後は、提示順を変更した複数の動画を用いた主観評価実験を行い、その結果をもとにネットワーク経由での動画視聴環境を用いた主観評価実験を実施し、よりわかりやすく説得力のある発表ができるよう努めていきたいです」

田中秀征さん

「大規模災害時には連絡が取れず救助要請や安否確認が遅れることがあり、人命に直結することから技術で人を守りたいと思い、この研究に取り組みました。システムを一から構築する中で、通信制御の実装やパケット解析など多くの課題がありましたが、可能な限り実環境に近いネットワークで実験を行う工夫をしました。検証にはまだ改善の余地がありますが、先生方や仲間の支えにより、研究姿勢や問題解決力も大きく成長できたと感じています。今後は災害時の通信輻輳を想定した実験を進め、人命を守る技術基盤として社会に貢献できるネットワーク制御システムの確立を目指します」

金子元気さん

「オンデマンド授業では、学習者が視聴位置を自由に変えられるため、それぞれのペースで学習できる利点があります。学習パターンを可視化できれば、提供者はより効果的な学習方法を提供できると考えました。視聴位置の推定では、再生位置の変化点を自動で抽出することに苦労しました。今回の研究は、先輩の卒業研究を引き継いだもので、残されていたデータや推定方法をもとに今回の方法にたどり着くことができました。今後は、学内基幹ネットワークの測定を行い、漏れなく取得する方法を検討中です。また、取得したデータをもとに時系列予測を行い、ネットワーク攻撃の検出方法の研究も進めていきたいです」

第24回情報科学技術フォーラム(FIT2025)

https://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2025/

研究室紹介サイトWHO’S LAB(佐藤寧洋准教授)