工学部

電子機械工学科

電子機械工学科

の記事一覧

2018.07.19

電子機械工学科と機械工学科の合同「キャリア設計」の授業で大石理事長・学長が講演しました

7月19日(木)、工学部電子機械工学科と機械工学科の合同「キャリア設計」の授業で、大石利光理事長・学長が特別講演を行いました。「キャリ...

2018.07.17

「ロボット移動体の受動走行コンテスト」が行われました

本学科で実施している「ときめきと感動をつなぐ実践型ロボット・メカトロニクス×IoT教育への試み」の前期活動のまとめとなる「...

2018.07.11

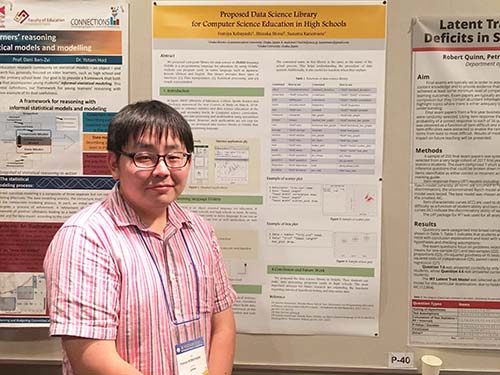

工学研究科制御機械工学専攻の学生が統計教育の国際会議である「ICOTS10」でポスター発表を行いました

7月10日(火)、京都で開催された統計教育の国際会議である「ICOTS10」において、小林史弥さん(工学研究科制御機械工学専攻兼宗研究...

2018.07.02

精密工学会「2018年度関西地方定期学術講演会」が開催されました

6月29日(金)、精密工学会関西支部主催の「2018年度関西地方定期学術講演会」が本学共催で駅前キャンパスにて開催されました。午前中は...

2018.04.04

電子機械工学科の入部研究室の学生が、日本機械学会主催「第21回ロボットグランプリ」の大道芸ロボット競技・コンピュータ制御部門で娯楽賞を受賞しました

3月24 日(土)、東京都荒川区で開催された日本機械学会主催「第21回ロボットグランプリ」の大道芸ロボット競技・コンピュータ制御部門に...

2018.03.16

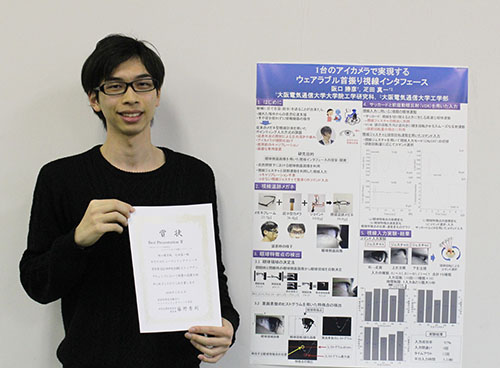

工学研究科修士課程制御機械工学専攻の学生が「第152回ヒューマンインタフェース学会研究会」でBest Presentation賞を受賞しました

阪口勝彦さん(工学研究科修士課程制御機械工学専攻疋田研究室2年)が、2018年3月10、11日に開催された「第152回ヒューマンインタ...

2018.03.15

工学部電子機械工学科の疋田真一講師 情報処理学会の「山下記念研究賞」を受賞

2018年3月13日(火)に早稲田大学で開催された情報処理学会第80回全国大会で、工学部電子機械工学科の疋田真一講師が2017年度(平...

2018.02.28

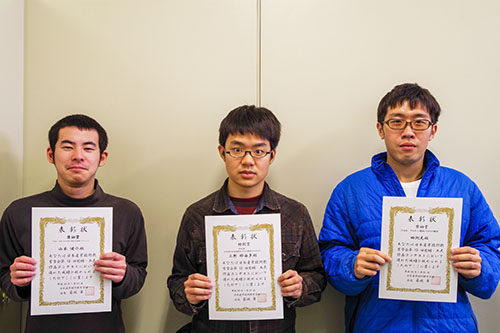

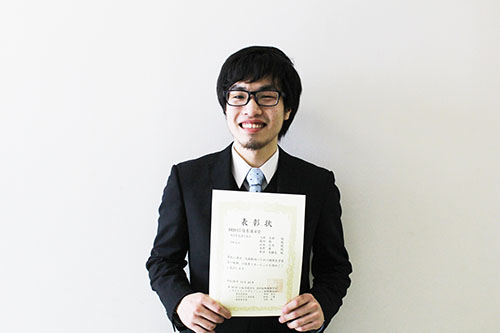

日本産業技術教育学会の「発明・工夫作品コンテスト」で電子機械工学科兼宗研究室の学生が受賞しました

日本産業技術教育学会主催の「第12回技術教育創造の世界(大学生版)発明・工夫作品コンテスト」で、工学部電子機械工学科兼宗研究室の4年生...

2018.02.16

第18回 公益社団法人 計測自動制御学会 システムイングレーション部門講演会の発表で工学部 電子機械工学科の学生が「SI2017優秀講演賞」を受賞しました

2017年12月3日(金)に仙台国際センターで開催された「第18回計測自動制御学会 システムイングレーション部門講演会」で、藤田勝さん...

2018.02.07

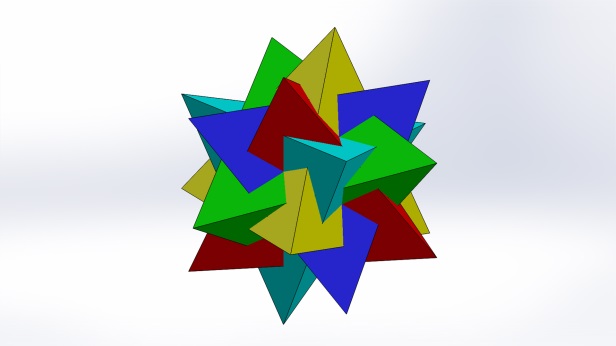

3次元CAD:SOLIDWORKSのチュートリアル

電子機械工学科では実学を重視し、「設計・製図2」や「電子機械実験2」において、3次元CADソフト「SOLIDWORKS」を導入し、3次...

2018.01.16

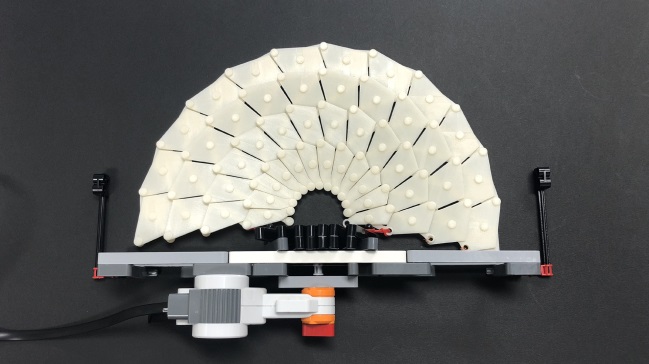

3Dプリンタで造形したホバーマン アーチ “3D Printed Hoberman Arch” とLEGO Technic による ”Switch Pitch”

電子機械工学科では実学を重視し、「設計・製図2」や「電子機械実験2」において、3次元CADソフト「SOLIDWORKS」を導入し、3次...

2017.12.25

「Future Convenience Store Contest (FCSC)」の第1回トライアル大会に電子機械工学科の鄭研究室が出場しました

12月20日(水)、21日(木)に仙台国際センターで開催された「Future Convenience Store Contest (F...

2017.12.11

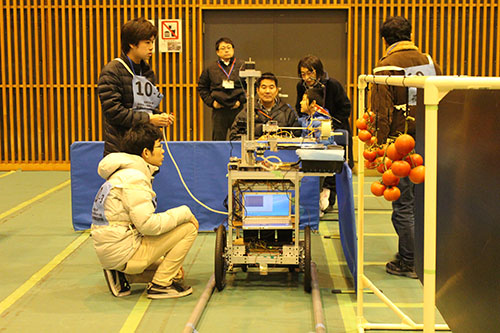

「第4回トマトロボット競技会」に電子機械工学科の鄭研究室が出場しました

12月8日(金)から10日(日)にかけて北九州学術研究都市体育館で開催された「第4回トマトロボット大会」に、工学部電子機械工学科 鄭研...

2017.11.27

3Dプリンタで造形したアイリス ドーム “3D Printed Hoberman Iris Dome”とホバーマン スフィア

電子機械工学科では実学を重視し、「設計・製図2」や「電子機械実験2」において、3次元CADソフト「SOLIDWORKS」を導入し、3次...

2017.10.25

自由工房の学生が一般社団法人日本機械学会関西支部「第18回 秋季技術交流フォーラム」で講演しました

10月21日(土)に神戸大学六甲台キャンパスで開催された一般社団法人日本機械学会関西支部の「第18回 秋季技術交流フォーラム」で、自由...

2017.10.09

「アグリビジネス創出フェア2017」に「ラズベリープロジェクト」が出展しました

10月4日(水)から6日(金)にかけて、東京ビッグサイトで開催された「アグリビジネス創出フェア2017」に、工学部環境科学科齊藤研究室...

2017.09.05

尼崎市の「平成29年度中央市民大学」で電子機械工学科の入部教授が講演を行いました

9月4日(月)、工学部電子機械工学科の入部正継教授が、尼崎市立中央公民館で開催された「平成29年度中央市民大学」で「ロボット科学技術」...

2017.08.23

工学研究科制御機械工学専攻の学生が大阪府高等学校情報教育研究会で講演を行いました

8月19日(土)に開催された大阪府高等学校情報教育研究会で、小林史弥さん(大学院工学研究科修士課程制御機械工学専攻兼宗研究室1年生)が...

2017.08.23

工学研究科制御機械工学専攻の学生が情報処理学会の「情報教育シンポジウム(SSS2017)」で「学生奨励賞」を受賞しました

8月17日(木)、18日(金)に千葉県で開催された情報処理学会の「情報教育シンポジウム(SSS2017)」で、小林史弥さん(大学院工学...

2017.08.09

情報処理学会主催の教員免許更新講習で兼宗教授が講師を務めました

8月8日(火)、一般社団法人情報処理学会主催の2017年度教員免許更新講習が寝屋川キャンパスで行われ、工学部電子機械工学科の兼宗進教授...