情報通信工学部

通信工学科

通信工学科

の記事一覧

2025.04.25

通信工学科1年生のキャリア授業でアクティブラーニングを実施しました

4月18日(金)、通信工学科1年生のキャリア授業がスタートしました。通信工学科では、2019年度から学生の主体性を育むために、株式会社...

2025.03.05

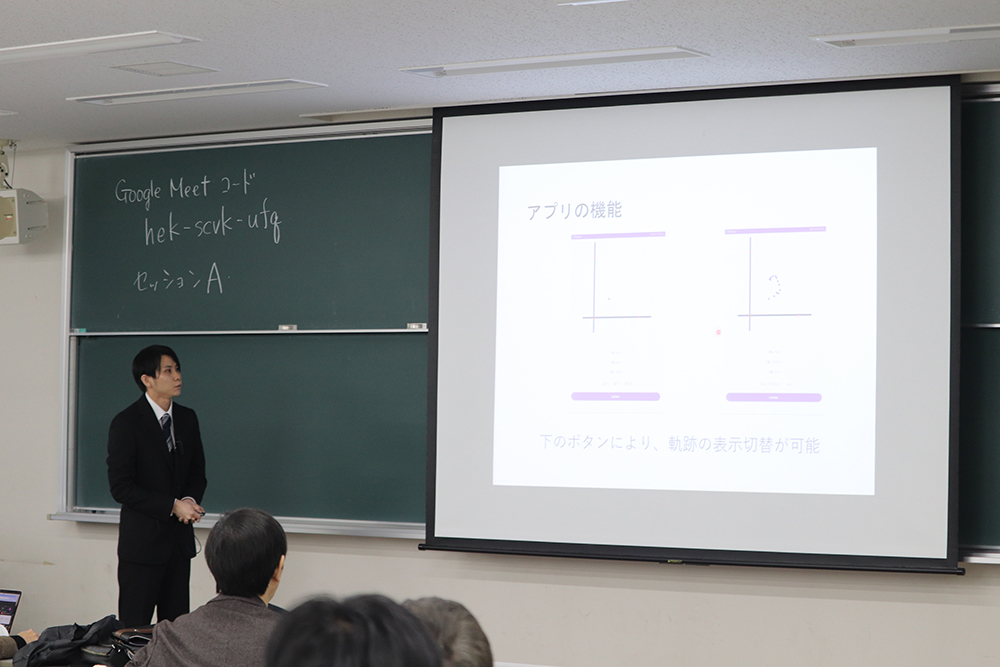

通信工学科が2024年度卒業研究発表会を開催

2月19日(水)、20日(木)の2日間、情報通信工学部通信工学科4年生による「卒業研究発表会」が開催されました。今年度も昨年と同様に、...

.jpg)

2025.02.05

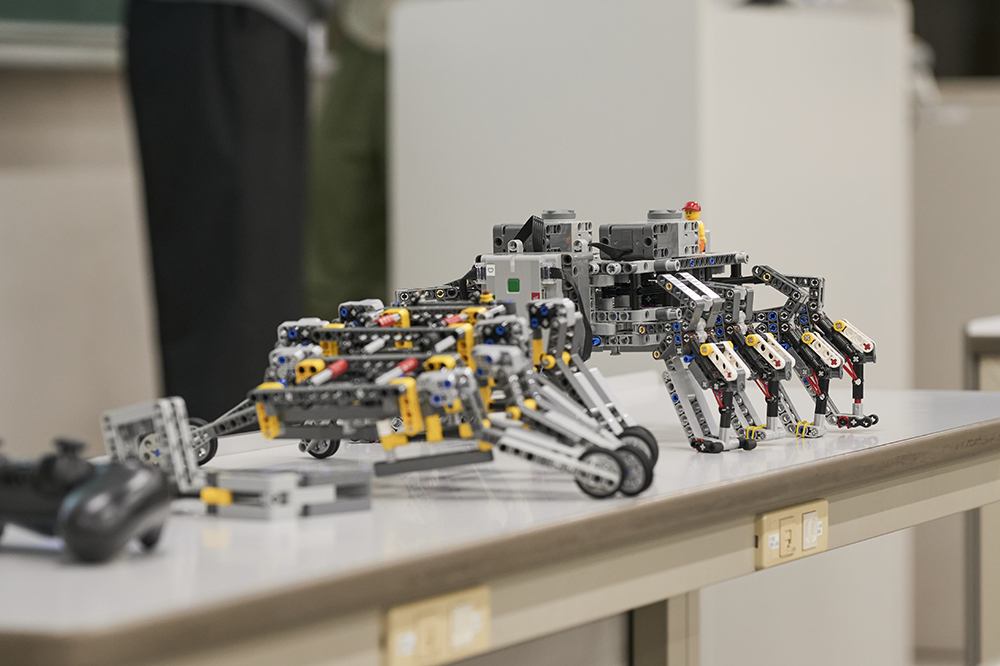

異分野協働エンジニアリング・デザイン演習 研究開発成果展示

工学部4学科(電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科)と情報通信工学部通信工学科の3年次合同開講科目「異分野協働エンジ...

2025.01.06

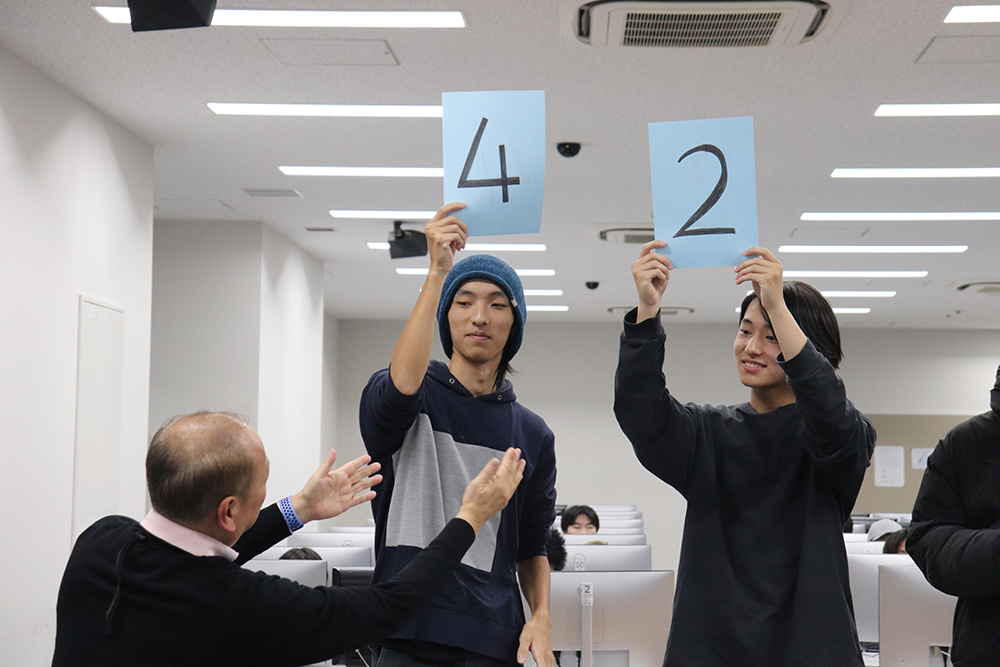

アルゴリズムの原理を理解する「人間ソート」を体験しました

身近にあるパソコン、スマートフォン、ゲーム機のソフト(アプリ)。これらはすべてプログラムで動いています。また、家電や自動車、ロケットに...

2024.12.26

村上研究室でゼミ合宿にて卒業研究中間発表会を実施しました

9月3日(火)から5日(木)の3日間、村上研究室の4年生が、滋賀県でゼミ合宿を実施し、レクリエーションと2回目の卒業研究中間発表会を実...

2024.12.25

「異分野協働エンジニアリング・デザイン演習」の最終発表会を行いました

工学部4学科(電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科※)と情報通信工学部通信工学科の3年次合同開講科目を今年度も実施し...

2024.11.14

3年生がインターンシップ報告会を行いました

11月7日(木)インターンシップに参加した通信工学科3年生17人が、OECUイノベーションスクエア(A号館)で参加報告会を行いました。...

2024.10.30

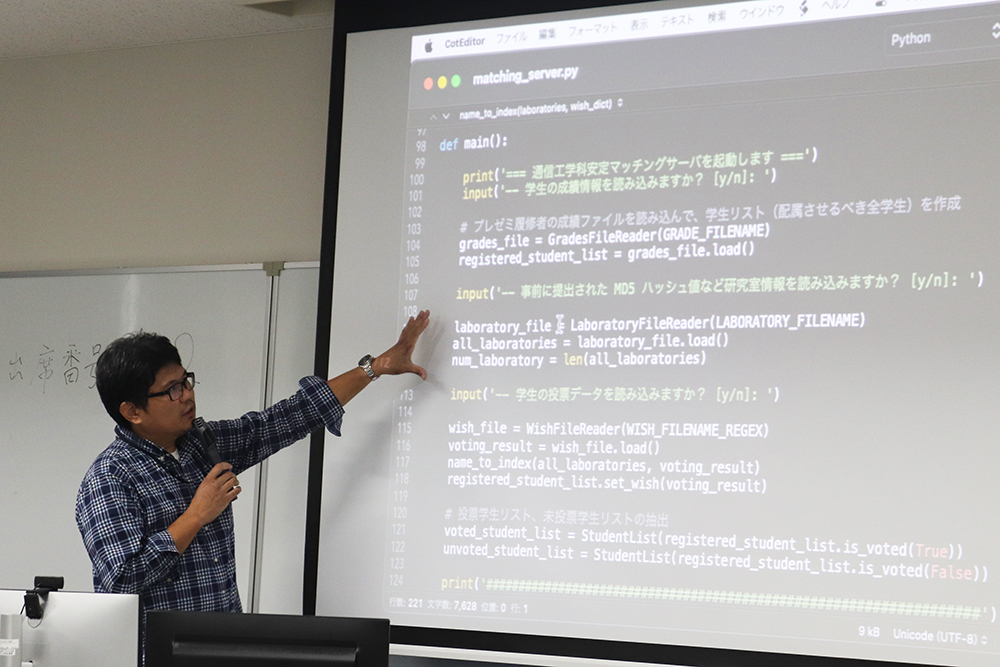

安定マッチングアルゴリズムを利用した「卒業研究室配属」を実施しました

10月22日(火)、通信工学科3年生が安定マッチングアルゴリズムを利用した「卒業研究室配属」を実施しました。通信工学科では、2019年...

2024.10.16

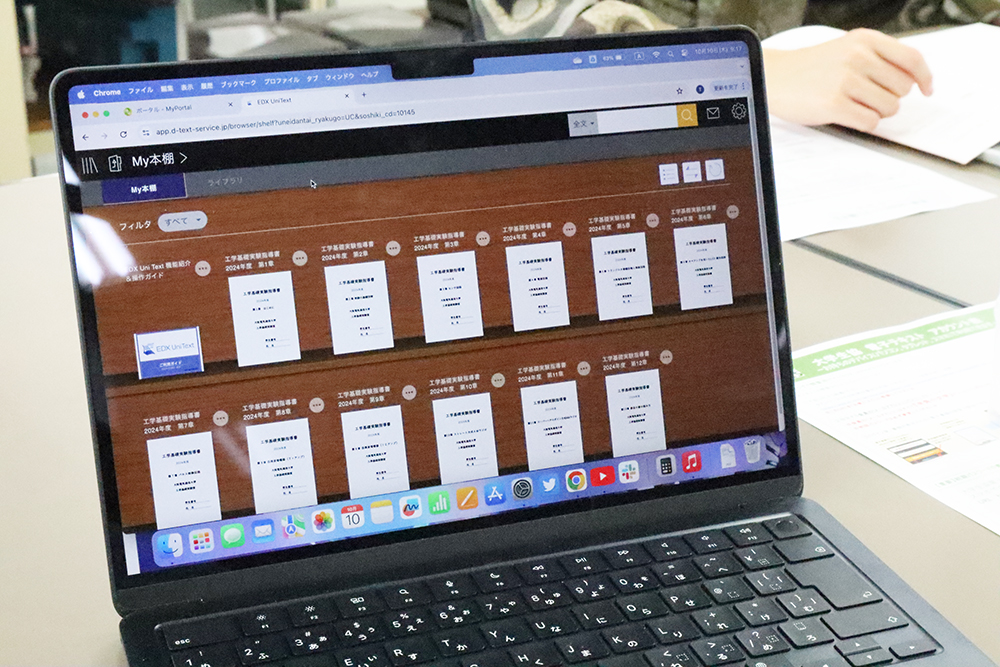

工学基礎実験で電子テキストシステムを試験導入し授業を行いました

10月11日(金)通信工学科「工学基礎実験」の実習で、NTTが提供する電子テキストシステムを試験的に導入し授業を行いました。この取り組...

2024.10.04

3年生が卒業研究室配属説明会・研究室紹介を実施しました

10月1日(火)、通信工学科が卒業研究室配属を控える3年生に向けて、研究室配属説明会・研究室紹介を実施しました。はじめに、木原満主任よ...

2024.08.02

通信工学科教員による高大連携授業を実施しました

7月24日(水)、寝屋川キャンパスエデュケーションセンター(J号館)実習室で、情報通信工学部通信工学科木原満教授、村上恭通教授による大...

2024.07.23

1年生キャリア授業でアクティブラーニングのふりかえり実施

7月12日(金)通信工学科1年生のキャリア授業で、アクティブラーニング全8回のふりかえりを実施しました。通信工学科では、2019年度か...

2024.07.12

1年生のキャリア授業で6・7・8回目のアクティブラーニングを実施

通信工学科1年生のキャリア授業で、6・7・8回目のアクティブラーニングを実施しました。今回のワークテーマは「おすすめのダイエット法」。...

2024.07.11

村上研究室の学生が卒業研究中間発表会を行いました

6月25日(火)、通信工学科 村上研究室の4年生と大学院生が参加し、今年度第1回目の卒業研究中間発表会「卒研キックオフ」をOECUイノ...

2024.07.02

3年生対象「キャリア設計プロジェクト実践」で業界職種研究会開催

6月26日(水)、通信工学科3年生対象「キャリア設計プロジェクト実践」の授業で、6社の企業をお招きして業界職種研究会を行いました。この...

2024.06.21

「異分野協働~学科横断型プロジェクト~」中間発表会を開催

工学部4学科[電気電子工学科、電子機械工学科、機械工学科、環境科学科※]と情報通信工学部1学科[通信工学科]の3年次合同開講科目を今年...

2024.06.19

1年生対象「キャリア設計プロジェクト」で本学OBによる講演開催

6月14日(金)、通信工学科1年生対象「キャリア設計プロジェクト」の授業で、本学OB3人による講演が行われました。はじめに講演を行った...

2024.06.11

1年生のキャリア授業で3・4・5回目アクティブラーニングを実施

通信工学科1年生のキャリア授業で、3・4・5回目のアクティブラーニングの発表を行いました。今回のワークテーマは「移動動物園を企画しよう...

2024.05.28

大阪電通高校出身の学生5名が食堂混雑状況の把握システムを開発

大阪電気通信大学高等学校から、本学へ進学した学生5名。彼らは高校で工学科IoT情報通信コースへ在籍していた昨年、高校3年生にして食堂の...

2024.05.21

3年生対象「キャリア設計プロジェクト」で本学OBによる講演開催

5月15日(水)、通信工学科3年生対象「キャリア設計プロジェクト」の授業で、本学OB2人による講演が行われました。はじめに講演を行った...